地方のゲーセンに、なぜ全国から人が集うのか? 「テクノポリス」が貫く、ゲーム文化と地域への貢献

新潟県長岡市宮内エリアに、全国からアーケードゲームマニアが集う聖地のようなゲームセンターがある。その名は「テクノポリス」。新旧幅広いラインナップのゲーム機は200台以上で、なかには世界に数台しか残っていない希少機種や1980年代の伝説的タイトルも。週末になると、駐車場は県外ナンバーの車であふれる人気店だ。地方のゲームセンターが、なぜここまで求心力を持つのか。気になって実際にお店を訪ねてみた。

最新作からレトロゲームまで

マニア垂涎の貴重な筐体も!

JR宮内駅から徒歩約5分。長岡の地元民にはなじみ深い映画館「シネマチャオ」だったこの建物を、改修して使用しているのがテクノポリスだ。館内にはいたるところに映画館の面影が残っている。

店先に並ぶのは数台のクレーンゲーム。映画館時代に使用していたポスター掲示版の活用も。

「ここには他では見られないゲーム機がたくさんありますよ。ぜひ遊んでいってください」と出迎えてくれたのは、2001年の開店以来のメンバーであり、現在はテクノポリスを運営する株式会社アミューズメントファクトリーの代表取締役を務めている瀧口淳之さんだ。

テクノポリスは全部で3つのフロアで構成されている。

店舗を正面に見て右側にあるのが、対戦格闘ゲーム機をメインに据えたフロア。最新タイトルの『ストリートファイター6 TYPE ARCADE』や『鉄拳7 FATED RETRIBUTION ROUND2』のほか、ファンが多い『餓狼伝説スペシャル』『ギルティギア XX #RELOAD』『バーチャファイターesports』など、新旧の幅広いタイトルの対戦台が充実している。

Eスポーツの有名なプロ選手も来店。サインが至るところに飾られている。

開業当初から定番のパチンコ・スロットも健在。最盛期と比べると台数は減ったがいまも根強い人気。

中央にあるフロアはラウンジ。元々はゲームで遊んだ後の語らいの場として設置されたが、現在はダーツバーとなっており、オンラインダーツマシン「ダーツライブ3」を楽しめる。週末や年末に提供するアルコールは、ビールやウイスキー、梅酒、カクテルのほかソフトドリンクも用意。ダーツパーツやゲームセンター関連グッズも販売している。(通常営業の再開日は未定。現在は大型連休や長岡祭り、年末年始のみ特別営業を行っている)

左側のフロアにも、様々なジャンルの新旧アーケードゲームが並ぶ。人気タイトル『頭文字D THE ARCADE』や『機動戦士ガンダム EXVS.2インフィニットブースト』、音楽ゲーム『ポップンミュージック』、シューティングゲーム『アフターバーナー クライマックス』のほか、令和のいまではなかなかお目にかからないゲーム機までそろっている。

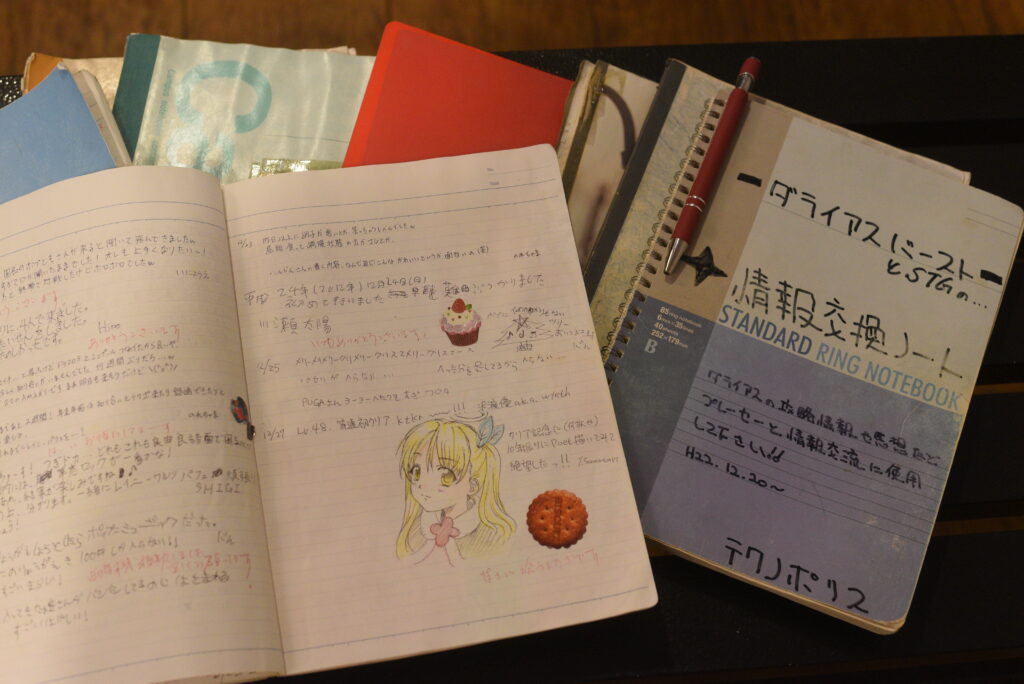

なかでも希少なのが、シューティングゲーム『ダライアスⅡ』。1989年に株式会社タイトーから発売されたこのタイトルは、熱狂的なファンが多い。しかし、もともと製造数が少なく、故障すると古いブラウン管モニターや特殊な基板などの純正部品が必要となるため、現在ではメンテナンスされて安定して稼働し続けている筐体は全国を探してもほぼない。テクノポリスでは2画面筐体で遊べるとして、マニアたちの間で「国宝級だ!」との呼び声も高い。

こういった古いゲーム機は、修理できる人が少ない。もし専門の修理業者に依頼すると相当な費用がかかり、維持することは難しい。そこで、テクノポリスでは独学で修理の仕方を習得して自社でメンテナンスができる体制を整え、閉店する全国各地のゲームセンターなどからゲーム機を譲り受けながらラインナップを増やしてきた。その結果、店内には貴重なゲーム機の数々が実動可能な状態で置かれ、実際に遊ぶことができる。それが「アーケードゲームの聖地」のゆえんなのだ。

パチンコ店勤務から脱サラ起業

27歳でゲームセンター経営の道へ

テクノポリスがオープンしたのは2001年。開業したのは、株式会社アミューズメントファクトリーの現会長、当時27歳だった吉田健智さんだ。

意外なことに、吉田さんはゲーム業界の出身ではない。パチンコ業界で19歳から働き、23歳で店長、そして経営企画部長へと駆け上がった。一見、順風満帆なサラリーマン人生だが、迷いなくそのキャリアを捨てて独立を決めたという。そのきっかけについてこう教えてくれた。

「パチンコ店の経営企画部長をやっていた時、業界は大型店舗への集約が進んでいました。だから会社に、いまある7店舗を2店舗に集約して、残りの5店舗はゲームセンターにしたらどうですかと提案したんです。人件費も抑えられるし、パチンコ店と違って頻繁な台の入れ替えも不要。店舗の賃貸契約の更新時に継続するか撤退するか決めればいい。しかし、最終的に社長決裁の段階で却下されました」

ビジネスモデルとしては完璧なはずだったが、会社は動かなかった。それならば自分でやろうと決めたという。もともと、いずれは独立するつもりだと上司にも公言していた吉田さんは、サラリーマン時代から独立を見据えて準備をしていた。看板、電気、印刷、機械など、将来のビジネスパートナーになるかもしれない業種の人たちに、自分のビジョンを語り続けていたのだ。

そして2001年8月、吉田さんは会社を退職。入念に下準備をしたことから、その年のうちにテクノポリスを開店した。場所は宮内地区。土地勘があったこと、駅前の大手ゲームセンターとは戦わないと決めたこと、そして幸運にも、もともと「長岡マリオン」として営業していた映画館が閉館したあと、有志が「シネマチャオ」として再オープンさせようとしていた建物の一部を間借りできたことが出店場所の決め手になった。

ちなみに「テクノポリス」という名前には、複数の由来がある。かつて長岡市には「テクノポリス構想」という都市開発プロジェクト(1982年発表)があったこと、YMOの楽曲『テクノポリス』(1979年発売)、パソコン雑誌の『テクノポリス』(1984年創刊)。年代を見ればわかる通り、「テクノポリス」という言葉は、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と言われた40年〜50年前にはテクノロジーの発展が約束する未来の輝きに満ちた言葉だった。かつて誰もが希望とともに口にしたその言葉は、今はもちろん、開店当時であっても、当世風で言えば「エモかった」のだ。

そして、吉田さん自身の価値観も店名には反映されている。ゲームそのものへの愛着はもちろんあるが、吉田さんが本当に魅了されたのはテクノロジーの進化だった。完成品よりも発展途上のもの、未知の可能性を秘めたものに心を躍らせた。「テクノポリス」という店名には、かつての近未来への憧れが、真空パックのように込められている。

開業、しかしガラガラ…の中で見出した

「文化の居場所であること」という活路

開業当初、店舗はコンパクトなワンフロアから始まった。設置したのは28台のゲーム機。格闘ゲーム、パチンコ・スロット、そしてUFOキャッチャー。前職のパチンコ店運営の経験を活かし、幅広いラインナップをそろえた。しかし、吉田さんは大きな誤算に直面する。

「パチンコ店なら、オープン初日から行列ができるんです。でもゲームセンターはそうじゃなかった、じわじわとしか人が集まらない……。それがオープンして初めてわかったんです。前職ではお客さんが我先にと並ぶような業界にいたので、このギャップには正直驚きました」

焦りの中、吉田さんは客の声を拾い始めた。何を求めているのか、どんなゲームがあれば通いたくなるのか。そしてオープンから約1ヶ月、様々なニーズを聞く中で、進むべき道が見えてきた。

変化の兆しが見えたきっかけは、開業当初に入れた一台の格闘ゲーム『ザ・キング・オブ・ファイターズ2001』だった。売上はそれほどでもなかったが、特定の客が毎日のように通ってくるのに気付いた。

「UFOキャッチャー目当てのお客さんは、週1回程度しか通ってくれません。でも格闘ゲームをプレイするお客さんは全然違う。毎日のように通ってくれて、対戦相手を求めて何時間も滞在してくれるんです。客単価は低いんですけど、負けたらまた100円を入れて対戦する。それが繰り返されるので、売上が上がりやすいことがわかりました。

そして想定外だったのが、格闘ゲーム好きのお客さん同士のコミュニティが生まれること。まるで部活動みたいな形で、仕事が終わったらテクノポリスに集うみたいなことが起こる。『あの常連さんに会いたいから店に行こう』とか、そういう関係性ができてきました」

開業から数ヶ月。吉田さんは大きく舵を切った。大手のように何でもそろう店ではなく、ビデオゲーム、特に格闘ゲームに特化した専門店を目指すことにしたのだ。

そして翌年2002年には、次の一手として格闘ゲーム『ギルティギアXX』を導入。すると今度は専門学校生など、10代から20代の若い層が集まり始めた。

「お客さんたちに聞いたところ、駅前の大型ゲームセンターは上級者ばかりで、初心者や中級者は居場所がなかったそう。でもテクノポリスだと、ゲームを純粋に楽しみたい、仲間と語り合いたい人たちが集まりやすいということがわかったんです」

そして2002年8月、テクノポリスの運命を変える格闘ゲーム『バーチャファイター4 evolution』が登場する。

このタイトルは、これまでの格闘ゲームとは一線を画していた。アーケードゲーム史上初めて、インターネットと連動したランキングシステムを搭載していたのだ。店舗にて対面で戦いながら、その対戦記録が全てオンラインに記録される。誰と誰が戦い、どちらが勝ち、ランクがどう変わったか、それが全て可視化されるシステムだった。

プレイヤーたちは、自分の戦績を確認できるし、全国のランキングも見られる。そして、どの店舗に強豪プレイヤーがいるのかも分かる。ランクを上げるには、同じレベルのプレイヤーと複数回対戦し、勝つ必要がある。つまり、強いプレイヤーがいる店には、腕試しをしたい挑戦者が集まる構造だ。「テクノポリスには猛者がいるぞ」そんな情報が、ネット掲示板を通じて瞬く間に広がっていった。

当時、インターネットを使いこなせる人はまだ限られていたが、ゲーマーたちは違った。彼らは2ちゃんねる、爆サイといった掲示板サイト、さらに自作の掲示板などを駆使し、活発に情報交換を行っていた。吉田さん自身も、小学校の頃からパソコンに親しみ、パソコン通信の時代からインターネットの可能性を理解していた。だからこそ、この掲示板文化がゲームセンターに与える影響を、誰よりも早く見抜いていたのだ。

そして、当時の格闘ゲームの黎明期には「板橋ザンギエフ」「新宿ジャッキー」といった伝説的なプレイヤーたちがいた。「地域名+使用キャラクター名」というリングネームのような呼び方が、ゲーマーたちの間で定着していたのだ。

テクノポリスにも、独自のニックネームを持つプレイヤーたちが集い始めた。ネット上では有名だが、もちろん顔は知られていない。そんなプレイヤーに会うため、仲間と共にわざわざ県外から車で訪れる、そんな光景もたびたび見られるようになった。今でこそ一般的になった「オフ会」である。

「大人たちが、まるで部活動みたいに遠征を繰り返している。その光景を見た時、素晴らしいなという感覚がまずありました。ゲームセンターは単なる娯楽施設じゃない、文化が生まれて、コミュニティが育まれる場所なんだなと確信しました」

「何でも屋さん精神」が

顧客との接点を生み続ける

テクノポリスの転機は、もう一つあった。2010年、長岡市内にシネコン「T・ジョイ長岡」がオープンしたことで、間借りしていた映画館「シネマチャオ」が撤退することが決まったのだ。映画館がなくなれば、家主から「建物の一部しか借りないのなら出ていってくれ」と言われる可能性は高い。そこで吉田さんは先手を打った。映画館の建物全てを借り上げることを決断したのだ。しかし、広大なスペースをゲーム機だけで埋めることはできない。そして何より、ゲームセンターだけでは収益性に限界があった。

そこで次の一手として、目をつけたのはダーツだった。実は、吉田さんはテクノポリスを運営しながら数年間ショットバーの経営もしていた。そのノウハウを活かし、ダーツラウンジを併設したのだ。当初はゲーム後の語らいの場として設置したが、やがてダーツを目当てに来る客も増え、収益の柱の一つとなった。

現在、テクノポリスの事業は、ゲームセンター運営だけにとどまらない。ゲーム機の修理・販売、デザイン業、撮影ロケーション提供など多岐に渡る。多角化の背景には、パチンコ店時代の経験がある。

「店舗を運営していると、あらゆるトラブルに対応しなければなりません。営業を止めるわけにはいかないから、雨漏りでも機械の故障でも、自分で応急処置するんです。そういう『何でも屋さん』みたいなことを繰り返していると、自然といろんな技術が蓄積されていきます」

吉田さんは、パチンコ店時代に培ったこの問題解決能力が、今のビジネスモデルの基盤となっているという。たとえば、もし対戦中にゲーム機のボタンが効かなくなれば、そこで売上が止まってしまう。客を失望させないためにと、吉田さんは自ら修理技術を磨いていった。

その技術は、やがてゲーム機の修理事業へと発展していく。いまや、日本でブラウン管モニターを修理できる技術者は数少ないが、テクノポリスではそれを得意としている。いったいどのように技術を習得したのかと尋ねると、意外な答えが返ってきた。

「海外の機械マニアの掲示板に、修理のノウハウが載っているんです。もちろん全て英文ですけど、『ブラウン管がこういう症状になったら、このパーツが原因』など、詳しく解決法が書いてある。日本のゲーム機なのに、海外の情報を頼りに修理技術を学んでいったんです。インターネットをどれだけ使いこなせるかが肝ですね」

個人所有者から、希少なゲーム機に関する相談が舞い込むことも多々ある。「実家を処分することになったのでゲーム機を引き取ってほしい」「親が亡くなって遺品のゲーム機の置き場がない」といった切実な事情とともに、テクノポリスに貴重なゲーム機が持ち込まれる。なかには故障しているものもあるが、他では修理できないゲーム機を蘇らせることができるのがテクノポリスの強みだ。

「やれることはすべてやる、というのがモットーです」と吉田さんは語る。この姿勢があるからこそ、デザインや撮影ロケーション提供などのサービスにもつながっていった。一見バラバラに見える事業の根底には、パチンコ店時代に培った「何でも屋さん」の精神が宿っている。

全国各地からゲームファンが集合!

「テクポリ祭」を地域のゲームの祭典に

全国からマニアが集う聖地となったテクノポリス。しかし、吉田さんの挑戦はそこで終わらない。2024年11月、地域最大規模のアーケードeスポーツゲーム大会「テクポリ祭2024」を開催した。そのきっかけは、行政に対するちょっとした対抗心だったという。

「長岡市がその年にeスポーツフェスを開催すると発表したんです。それを見た瞬間、『テクノポリスのイベントはそれ以上の人数を集めてやろう!』と気持ちが燃えました」と吉田さん。

テクポリ祭2024では、プロゲーマーのどぐら選手、スーパーストリートファイターIIXプレイヤーのMつんさん、実況のヨシヲさんらをゲストに招き、メイン会場とサブ会場に分かれて様々なタイトルの大会を開催。メインタイトル『スーパーストリートファイター2X』と『ストリートファイター6 Type Arcade』のトーナメント対戦のほか、フリープレイ攻略会や交流会なども行い、全2日間で約300人が集まった。

吉田さんの野望はさらに大きい。「まずは新潟県内のゲーム文化における『甲子園』をここ長岡につくりたいんです。県内のゲーマーたちが憧れる決戦の地となればいいなと」と話す。近年、長岡市はeスポーツ事業に力を入れているが、行政が関わるなら、中途半端ではなく本気で県内一番を目指さなければならないと熱を込めて語る。

さらに、吉田さんの視線はすでにその先を見ている。テクポリ祭が年に一度、全国からゲーマーを呼び寄せる、そして長岡が日本のゲーム文化の発信地となる——そんなビジョンを掲げて走り続けている。

「選ばれる長岡」の

理由であるために

全国のファンたちに愛されるテクノポリスだが、ゲームセンターの経営というものは決して楽ではない。吉田さんによると、アーケードゲームの客単価は1時間につき数百円だという。大手のUFOキャッチャー専門店に比べれば、圧倒的に客単価は低い。

それでも、吉田さんがこの地で事業を続けるのには理由がある。それは日本のゲーム文化への愛着があることに加えて、地域貢献したいという思いがあるからだ。

「ありがたいことに、テクノポリスのお客さんの半数以上が長岡市外から来てくれているんです。新幹線やバスや車で来て、ホテルに泊まって、近隣の飲食店で食事をしてくれる。そうすると、ゲームセンターだけじゃなくて、たとえば近くのラーメン屋さんも潤うんですよね」

こうした地域外からの集客は、地域経済にとって大きな意味を持つ。だからこそ、吉田さんはホテルの予約を代行したり、車を持っていない県外客を駅まで送ったりと、来店客のサポートも惜しまない。地域外から人を呼び込む。それは、いわば「インバウンド」だ。インバウンドといえば海外観光客をイメージしがちだが、本来は地域外からの流入を意味する。吉田さんにとって重要なのは、目的地として選ばれる長岡であることだ。

「海外からの観光客である必要はなくて、県外や他の市といった地域外から長岡を選んでもらうことが大事です。周りの地域との競争の中で、『長岡に行く理由』を作る。それが、地域で事業を営む者の責任だと思っています」

だからこそ、吉田さんは長岡に留まる。実は「都心に出店しないか?」という誘いは何度かあったが、すべて断り続けてきたという。都心には大きな市場があるが、長岡には自分にしかできない役割がある。地域に貢献できる場所で勝負する、これは吉田さんの揺るがない信念だ。

アーケードゲーム文化を

次の世代へ残したい

ゲームセンターとしての成功や地域経済への貢献など、吉田さんは一つひとつ目標を設定し、そこに力を注いできた。だが、最も大きな問題意識は、まだ残されている。

「国内で生まれたゲーム機を、この国に残したいんです。今、日本の80〜90年代のゲーム機が、どんどん海外に流れています。ドバイ、北米、ヨーロッパなどで高値取引されて、コレクターの手に渡っているんです。

正直に言うと、海外の人に持って行かれるのは残念です。でも、かといって無償で展示できるような場所を個人で維持していくことは、たぶん不可能だろうなと。国内で発行された本をすべて収蔵している国立国会図書館のようにゲームを保存する施設があればいいんですけど、現実的にどうすればいいのか……」

国内に希少なアーケード筐体を残すことは意義があるが、個人で維持することには限界がある。長岡という地域はかつて下請けでゲーム機の組み立てもしていたため、ゲームにゆかりのある地域として保存の拠点になる可能性はある。だが、どうすれば実現できるのか、その答えはまだ見つかっていない。

それでも、吉田さんは動き続ける。店を運営し、技術を磨いて少しでも多くのゲーム機を蘇らせ、ゲームを中心として人々が集まる場を作り続ける。ここに集まる人々の熱量が、ここで育まれる人と人とのつながりが、アーケードゲームとその記憶を未来につなぐカギになるかもしれない——その可能性を信じて、「テクノポリス」は挑戦を続けているのだ。

Text&Photo::渡辺まりこ

![http://[総合メニュー]イベント情報集約サイト5-3](https://na-nagaoka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/総合メニューイベント情報集約サイト5-3.jpg)