発行部数45部! ハイパーローカル広報誌「広報じょうのおか」が守り続ける、地域の「相互信頼」のかたち

長岡市中心部から北へ車で約40分走ると、和島地域(旧・和島村)に入る。ここはかつて島崎川から日本海へと至る水運によって栄えた越後の物流の一大拠点でもあり、新潟県の人には馴染み深い良寛和尚が終の住処とした場所でもある。2006年に長岡市と合併したが、学びと暮らしを大事にする独自の気風は今も残っている。

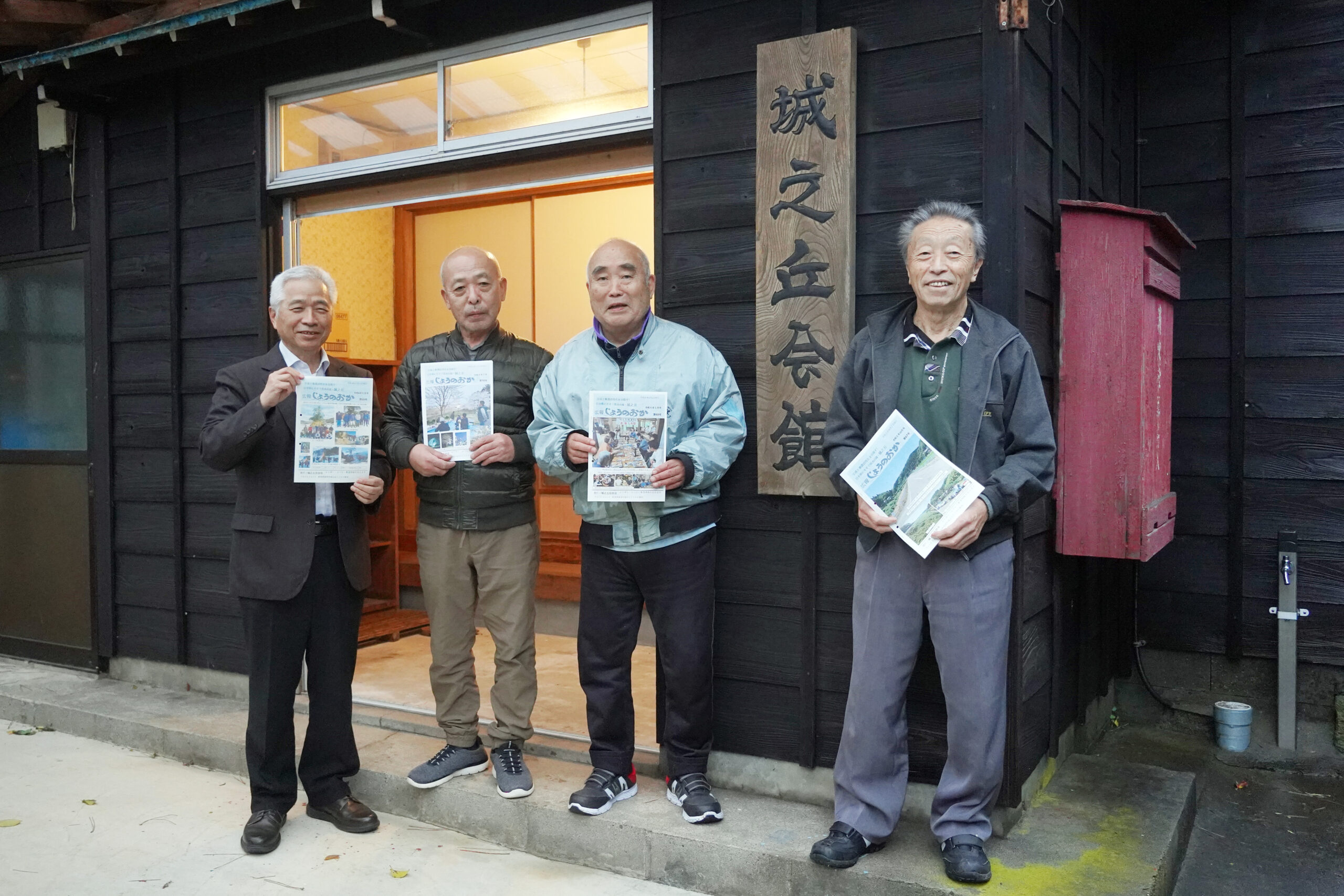

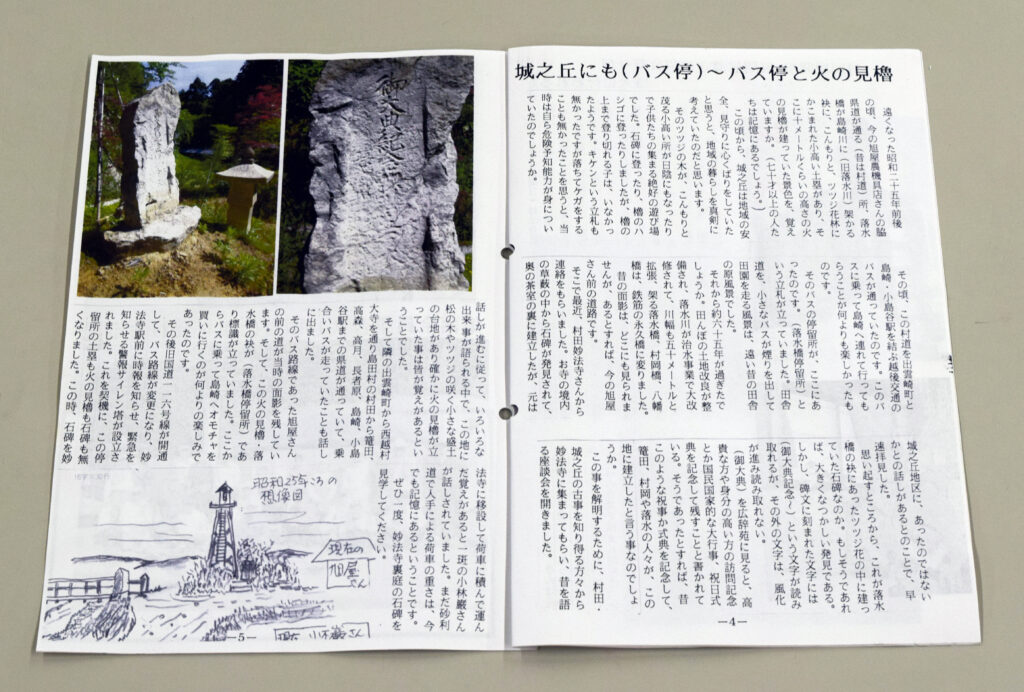

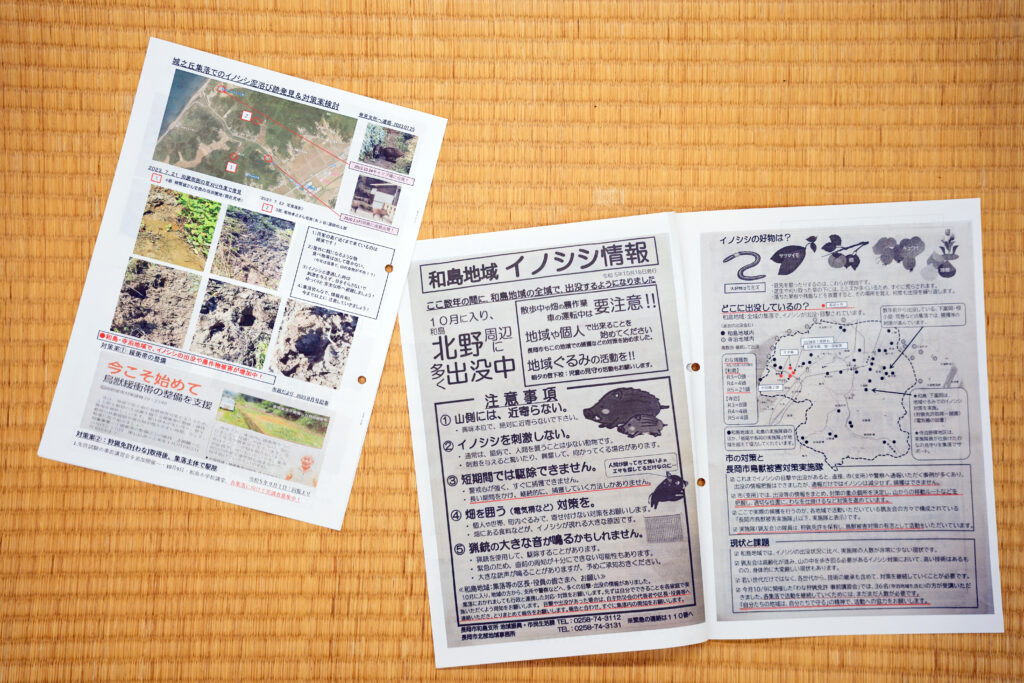

この和島にある集落のひとつ、城之丘という場所に、ユニークな広報誌がある。その名も「広報じょうのおか」。現在は39戸が暮らすのみの過疎地といっても過言ではない場所だが、日々の暮らしから年中行事、イノシシ出没情報、歴史文化に至るまで、ほとんど手作り・カラーコピーで70号を数える冊子を作り、地域の人々に配ってきた。発行部数はわずか45部、「集落の各家庭と役所などに配れば終わり」というハイパーローカルなこの冊子を作り続けることは、地域にとって、そしてそこに生きる人たちにとってどのような意味を持つのだろうか。

長らくこの冊子の編集を務めてきた菊地武典さん、小林善弘さん、第二世代として編集を担当する小林庄司さん、そして現在の区長を務める小林秀尚さんに話を聞いた。

テプラを切り貼りして

15年やってきた

菊地武典さん(以下、菊地) 今日はどうも皆さん、長岡市の北の果てまでようこそ。

——北の果て(笑)。

菊地 まあ、いつもそう宣伝してるんですが。もともとここが真ん中だったのが、長岡市と一緒になってから、一気に「北の果て」になっちゃったからね。

——とはいえ、ここはずっと変わらず皆さんの地元であるわけですよね。この「広報じょうのおか」を見ていると、地元愛のようなものがひしひしと伝わってきます。毎号、バラエティー豊かな企画を考えていらっしゃるわけですが、これはいつから発行され始めたものなんでしょうか?

小林善弘さん(以下、小林(善)) 平成19(2007)年だったかな。私が区長だったときですね。最初の号でサイノカミ(北陸から越後、会津にかけて、毎年1月15日の小正月に地域の無病息災を願って行う祭り)の様子を掲載したんですが、その年は7月に中越沖地震もあったりして、大変でしたね。

——最初は菊地さんと、小林さんが始められたんですか?

菊地 言い出しっぺはそうです。広報委員は全部で五人いてやってきたけどね。

——つい最近と言っても過言ではない「令和4年1月号」を見ていると、文字の行間に妙に立体感のある影が写っていますが、これはもしや……

菊地 創刊した時から、文字も全部自分たちで出力したのを糊付けして、カラーコピーして作っていたんですよ。

——やはり。文字はパソコンなりワープロで書いて印刷したのを一行ごとに切り貼りするんですか?

小林(善) いや、テプラです。

——テプラ!?

小林(善) そうです。それで全部の原稿を書いて、原寸の紙に貼って、写真も貼って、一ページずつカラーコピーをして。縦書きも横書きもできるので、便利ですよ。

——ものすごく楽しそうですが、ものすごく大変そうですね……。

小林(善) それしかできなかったからね(笑)。でも、令和5年の第64号をもって、誌面をデジタルでも作るようになったんです、こっちの小林さんが。

小林庄司さん(以下、小林(庄)) はい、今は先輩方から私が引き継いで、編集を担当しています。

菊地 全部手でやるのは大変でしたからね。そういう意味では省力化できた部分はあります。配るのはどうせ、ほとんど手作業だけど(笑)。

合併による情報の不均衡、薄れる相互信頼のなか

「『猫の子生まれた』でいいじゃねえか」と創刊

——なるほど。デジタル移行の話はあとで伺うとして、まずはそもそも、なぜこの「広報じょうのおか」を作ろうと思われたのか、お聞かせ願えますか。

小林(善) 和島村が長岡市と合併したことが大きなきっかけです。そうすると、最初の菊地さんの話じゃないですが、長岡市の広報は来るようになるんだけど、それは単位の大きな話で、村独自にあった広報は縮小するし、行政に任せておくと自分たちの生活に必要な情報を得られる機会はむしろ減りますからね。

——市町村合併の痛いところですね。自分たちが生活してきた場がいきなり「周縁」にされて、人も予算も情報も「中央」目線で管理されることになってしまう。

小林(善) 生活が一番濃いのは村、その中でも集落という単位ですから、だったら、集落内にきちんと共有できる情報が必要だろうと。それがいい形になっていれば、こうやって集落の外にも発信できるし……ということで始めました。

菊地 加えて言うと、当時、私は10年ほど民生委員をしていたんですが、その間だけでも地域の交流がどんどん少なくなってきていました。だいたい20軒ほどの家を受け持つんですが、昔はお互い何も警戒することなんてなかったのに、だんだんと「家の中に入れられない」とか「何の権利があってうちのことを尋ねにくるんですか」というような反応が増えてきてね。そういう時代の中で、一人住まいの老人なんかが地域の情報を得にくくなってくると、ますます孤立してしまいます。民生委員の会議でそういう話になり、それが合併のことが繋がって、「おい、小林さん、ちょっとこういうのやらないか」と持ちかけたんです。

狭い地域だから毎度そんなに大したことは起こらないかもしれないけど、たとえば「どこそこの猫の子が生まれました」でもいいじゃねえか、って。

——地元だけで通じる、いわばハイパーローカルな情報ですね。登場する方が屋号で書かれていたりして、他の地域の方はパッと見だとわからないような内容もありますが、それがまた地元意識を生むことにつながるのかもしれません。

しかし、行事の写真などはわかりますが、誰かの家に子供が生まれた、猫の子が生まれたといった細かい情報は、どうやって得ていたのですか?

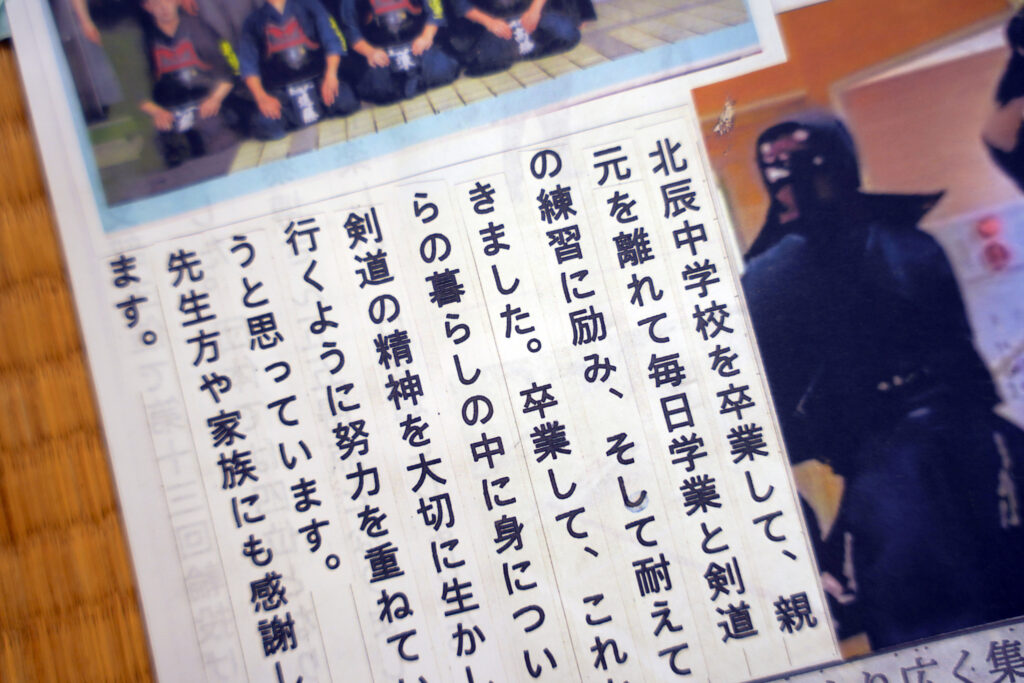

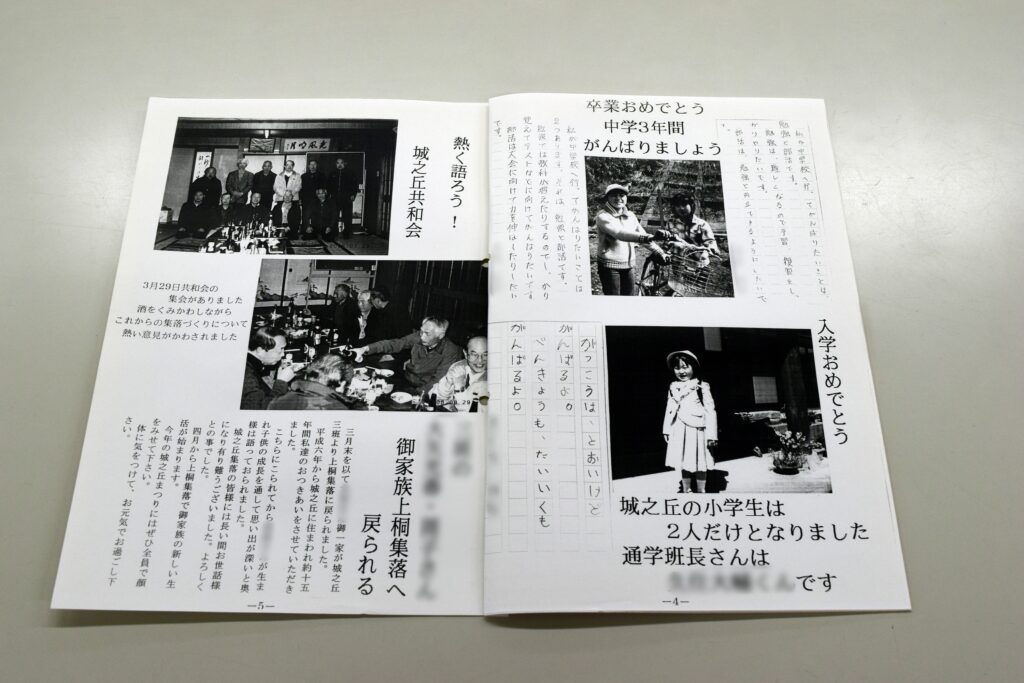

小林(善) だいたいは人伝てで話が入ってくるんですよ。委員も5人おりますし、女性もいますので、集落のいろんな人からさまざまな話が寄せられてくるんです。「あそこで花が咲いた」「犬が喧嘩した」「入学おめでとう!」みたいな話でいい。集まってきたら、みんなで話をして内容を決めていく。誌面の決め事としては、とにかく写真を大きくしようということがありました。どんな人にもわかりやすくする、ということですね。

菊地 大事なのは、記事を書くためにはその人を訪問しなければいけないんです。対面して、話を聞いたり、許可を得なければいけない。取材そのものより、そうやって対面をすることが必要だったりする場合もありますから。

そのうち、「あそこの家の戸が入れ替わった」とか「あそこの家の靴の揃え方が悪いな」なんてことまで把握するようになって(笑)。さすがにそんなこと書けないけど。

——そうした、集落の日常の話題に混ざって、中世のものから昭和に至るまで、聞き取りや資料などでしっかり調査をしなければならないような、地元の歴史の話が出てくるのも面白いところです。

菊地 自分は文章を書くのは得意じゃないけど、しゃべる分にはいくらでもしゃべれるので(笑)、地元のお年寄りからの聞き取りをして、その内容をまとめたんです。

例えば、島崎川が昭和36年の水害で溢れて、家も田んぼもすっかり水に浸かってしまった時があった。治水工事をやりたくて地元の政治家である田中角栄さんに陳情に東京まで行ったんですが、なかなか予算が出ない。その頃はまだ村には公会堂がなかったもんで、会議のたびに誰かの家で飲んで……という間に5年も経ってしまった。陳情団も五人送っているから費用もバカにならないし、「今年ダメだったら一旦引き下がって、またの機会を狙おう」といっていたら、5年目でOKが出たと。陳情団にいた方はもう亡くなってしまいましたが、健在のうちにそういう話を私が聞いて、書き残すことはできました。

そんな風に「俺がしゃべるから、おめえさんがまとめれ」なんて言われて書いた歴史の記事が、けっこうあるんですよ。

——県の歴史にも市町村史にも残らないような話は地元にこそたくさん転がっていますが、誰かがしゃべってくれて、誰かが残さなければ消えていってしまうものですからね。貴重な記録だと思います。

菊地 そうそう。城之丘という村自体、昭和40年に三つの集落が合併してできてますから、この村がどうやって生まれたのかという歴史から、いろんな先輩方の話を聞いて書き残すことができたんですよ。そこは広報誌をやっていてよかったところです。

小林(善) 地元の人たちも、けっこうみんな楽しみにしてくれてね。「そろそろ『広報』来ないの?」って言われることもありましたし、嬉しかったですよ。何ヶ月かに一度発行するというのはなかなかいいペースですが、我々全員が仕事をリタイアしたあとに始めているので、取材をしたり、手を動かしたりして誌面を作るという時間があったのもありがたかったですね。

菊地 昔取り上げた子どもが大きくなってよそに嫁に行ったり、「亡くなったじいちゃんの写真、仏壇には飾ってないけど、これ見たら載ってるからいいや」と言われたりね(笑)。そんなふうに地域の記憶がつながっていくのを聞くと、成果はあったのかな、なんて自己満足できます。

小林(善) やはり、一番は「この集落のことを記録に残し続けたい」という気持ちが強いですね。残しておけば、私たちの子や孫、その先の代の人たちが見ることができて、自分たちの住んでいる地域がどうやって成り立ってきたのか、わかるわけですから。

時代の流れとともに模索する

新たな対話づくりのかたち

——地元の人たちの間でも交流や信頼感がだんだん薄れていたというお話が先ほどありましたが、そうなっていくと地元の話をお互いにしなくなるし、そもそも自分の住んでいる場所への愛着も薄れていくのかもしれません。「地元のことを話す」という機会はとても大事ですね。

菊地 そういう地域になってしまうと、たとえば災害避難なんかのときに困ると思うんですよ。あそこの家は一人暮らしだとか、こっちの裏の崖は大雨が降ったら危なそうだとか、そういうことがわかっていればいざという時に助け合うことができるんだけど、いざ聞いてみても「消防署の許可がないと、そういうことは教えられません」という時代になってるわけ。実際に動くのでも、役所のハンコなんかが必要だったり。そんなの、いざ土砂崩れなんかが起こったら、ハンコを待ってなんかいられないんですよね。だから、そういうことを把握するためにも地域の人たちと話をしないといけない。そのための広報誌でもあるんだけどね。

——そのあたりは時代の流れでもありますね。個人情報やプライバシーの保護が社会的に叫ばれるようにもなっていますし。

小林(善) 昔だったら、どこそこの子どもが賞をとったりしたら「おめでとう」って顔写真入りで広報誌に載せて、全然問題なかったんですけどね。今はそれはできません。住民が入れ替わったり、新しい人が引っ越してきたりもしているので、昔からの住民との感覚が違うのは仕方のないところではあります。みんな知り合いだという前提で作るのは、なかなか難しくなってきていますね。

菊地 この間、学校の校長先生と話していたら、今は授業が終わって小学校を出ると、下校の通学路では名札を裏返しにしたりするんだってね。

——そこまでやるんですか。インターネットの普及などもあり、「名前を知られる」ことが安全を脅かされることに直結するとみんなが思ってしまうような時代になった、ということなんでしょうね。

菊地 どこも昼間から玄関の鍵をかけるようになったしなあ。まあ、時代じゃしょうがない。我々のほうが旧態依然とした考え方で作っていくことの限界を考えなきゃね。

小林(庄) 地域住民のそういう意識の変化もあって、私がいま広報をバトンタッチさせてもらっているところがあります。もちろん誌面の作り方をデジタル化するというのもその一環ですが、大きなところでは地域の人たちと「ALL城之丘」というLINEグループを作り、日々の情報や防災に関する計画などを一斉に共有し合うことにしました。

さっき菊地さんもおっしゃったように、防災の制度的な部分は行政が担うしかない部分もあります。しかし、日々の連絡ですとか、情報の共有といったことに関しては、住民同士でもできる部分です。集落の中ですぐ連絡ができるようにしておけば、いざという時、いちいち回って知らせるのも難しい状況でも対応ができますから。

菊地 去年(2023年)だったよな。

小林(庄) はい。普段は「イノシシが出たぞ」とか、そんなことを送っていますが、そうやっているうちに、「台風のときはどこに避難すればいいですかね」といった質問が出て来たりして、改めて避難情報を周知する機会になったりもしています。

——LINEグループには、新しい住民の皆さんも入られているんですか?

小林(庄) 今は6割ちょっとをカバーしている状態といったところですね。一家に一人は入っているという家がそれくらいです。入っていない人は付き合いが薄いとか仲がよくないというわけじゃなく、単に年齢です。スマートフォンが使えないとか、LINEの設定の仕方がわからないとか。

ただ、小さな集落ですから、そういった方々がどこの誰かはわかるわけですね。2024年元旦に起こった能登の地震の際も和島支所から安否確認の連絡が入ったのでそれをLINEに流したりしましたが、LINEグループに入っていない数名の人の家には直に確認に行けて、誰のお宅でも問題はなかったので「城之丘は大丈夫です」と支所に即答することができました。それで、「ああ、これをやっててよかったな」と改めて思いました。

LINEでできる人はできるし、できない人は見にいけば事足りる。三十数戸という規模感なので可能なわけですが、今ならではの方法と、昔ながらの対面しての付き合いという部分と、両方やらないと地域を完全にカバーはできないですね。

「ちょっと先の未来」を

世代を超えて一緒に考える

——新体制になってから、誌面に「今の子どもたちが20歳になるまで何年」とか「2030年・2040年を考える」といった、より先の時間を向いた言葉が並ぶようになってきていますね。

小林(庄) はい。「2030年・2040年の城之丘を創る会」という組織を結成して、「住んでいてよかったと、心から思える城之丘を作る」をスローガンに、70代から30代まで幅広い年齢層のメンバーで議論をしています。議論の内容はどのような行事があればいいか、住環境の整備をどう行うか、自主防災に関する取り組みなど、さまざまですね。

菊地 うん、うんうん。それが加わってきた。そのように地域を見つめる視点が入ったこともあって、また違った意味が深くなったなと思って見ています。子どもたちのことを考えた、今後の老人の生き方とかさ(笑)。これは我が身のことだなと思って読んでるんですけど、小林さんが誌面を作るようになってから、またちょっと違った角度で、そう、村を見るようになりましたよね。

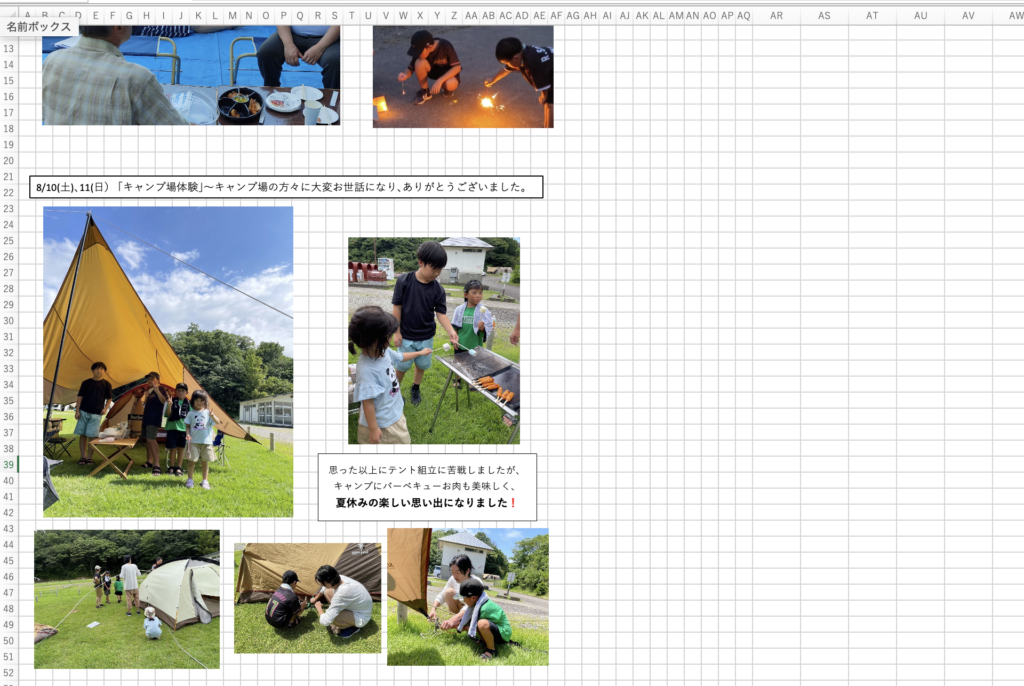

小林(庄) 中でも、子どもたちの思い出づくり活動に関しては、かなり力を入れています。みんなでホタル鑑賞会をしたり、この地区にはオートキャンプ場もありますから、そこで地域の子どもたちと一緒にキャンプ体験を企画したり。集落には発電機もあるんですが、そういうイベントごとが減ってくるとなかなか動かす機会がなく、そうするといざ災害などの際に役に立たないおそれもあるので、こういう機会に動かして調子を確認したり、メンテナンスをしておけば一石二鳥ですから。

——こういうことをやっていく必要があると思い至ったのは、この数年という感じなんですか。

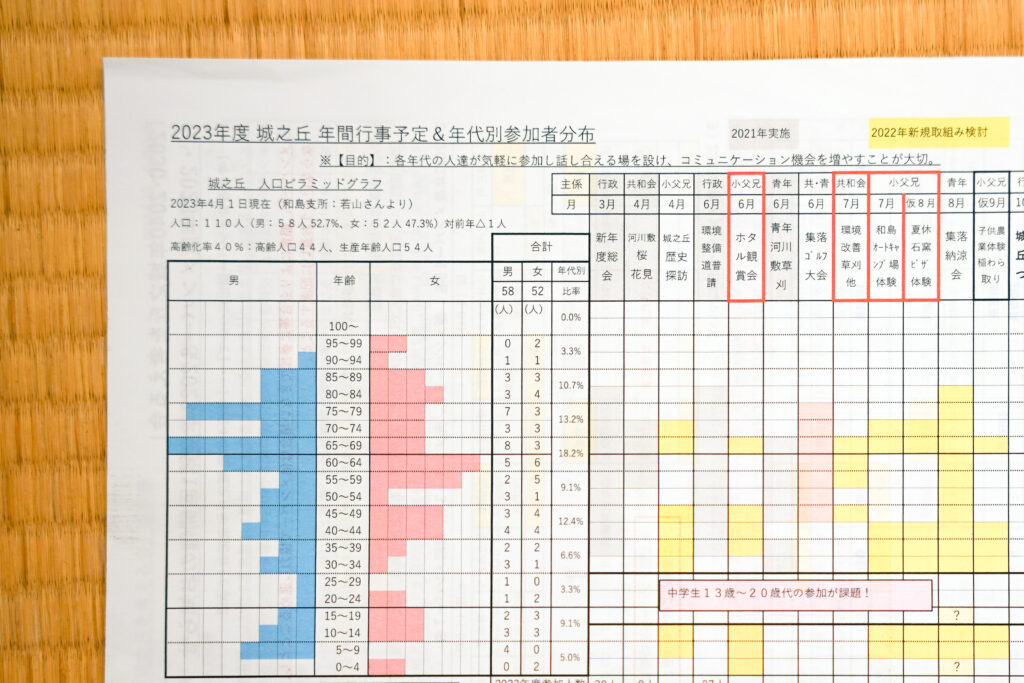

小林(庄) そうですね。集落で一番最近生まれた子どもたちは、いま4歳かな。その世代が、今のところ集落の最後の子どもなんですよ。で、その次はもう正直いつになるかわからない。次の世代が、「世代」というほどの数になるかどうかもわからない。人口減少と高齢化はもうどんどん進んでいますから、これはみんなの問題なわけです。

そういう危機感をみんなで共有できればなと思ったので、人口の中の年齢構成、高齢化率なども算出して、グラフやデータの形で共有できるようにもしています。そういう現状を叩き台に、じゃあどうすればいいかを話し合うという、コミュニケーションのきっかけ作りでもありますね。

——この2030年、40年という「ちょっと先の時間」を考えることは大切ですね。当然ながら今のことも考えないといけないわけですけど、今の自分たちのことだけを考えていると、その先の時間を食い潰してしまうようなことにもなりかねない。

菊地 うん、どこの地域でも今それが課題ですよね。「もう自治会の役員なんかやり手がねえんだよね」とかさ、跡継ぎがいなくて「そろそろ80になるのにやめらんねえ」とかさ、そういう話を聞くとね。うちはもうすでにそれをデータに乗せて、広報しながら考えていこうとしてるから、少し先を行ってるかもしれないけどね。

——地域のために、言ってしまったら自分の時間を使って誰かのために働くことを嫌がる世の中にもなっていますからね。

菊地 そうなの。「自分がこの忙しいのにそんなのやってらんない」ってね。みんなが嫌だ嫌だと言ってたら、最終的に行政にお任せになってしまう。でも、行政のできることにも限りがあるからね。うちは小林さんが努力して、データをまとめて広報を出してるけど、行政にはやれと言ってもなかなかできないでしょう。前のデータよりちょっと高齢化率が上がったなとかさ、下がったなとかっていうのが一目瞭然になってるから、すごくいいなと思う。

やっぱり「猫の子が生まれた」なんてばっかり言ってないで、こういうのをやることが必要なんだね(笑)。

——両方必要ですけどね。「猫の子が生まれた」もすごくいいし、こうした綿密なデータで記録していくことも。両方、大事な城之丘の歴史ですよ。

小林(善) 広報を作り始めた頃から考えても、やっぱり子供とか若い人が減ってるっていう感覚はあるんですよ。ただ、私たちの頃はそんなデータになんかする力はなかった。昔の「広報じょうのおか」を読むと、子どもたちがお神輿を担いでたり、集落の祭りなんかも盛んな様子が記録されているので、今よりは子どもが多かったんだなと改めて感じますが。

——今、和島地域の集落のお祭りはどうなっているんですか。

小林(庄) ほとんどなくなってしまいました。

菊地 和島全体でやる祭りがやっとなんじゃないか。昔はいろんな集落が競争で運動会をやったりしたもんだけどね。そりゃ、にぎやかなもんだったよ。みんな仲もよかったし。

小林(庄) ただし、城之丘では、昔と形は変わりましたが祭りはやっていきたいと。新たな形の「城之丘まつり」ということで、続けてきたんです。2024年はコロナ禍を挟んで4年ぶりに開催することができましたが、以前は60名程度だった参加者が40名程度にまで減っていたので、どういうふうにすればいいのか、企画と運営の仕方を再検討しているところです。

——広報誌の中に「にぎやかな過疎を目指す」という言葉がありますね。過疎は避けられないけれど、地域をにぎやかにすることはできる、ということでしょうか。

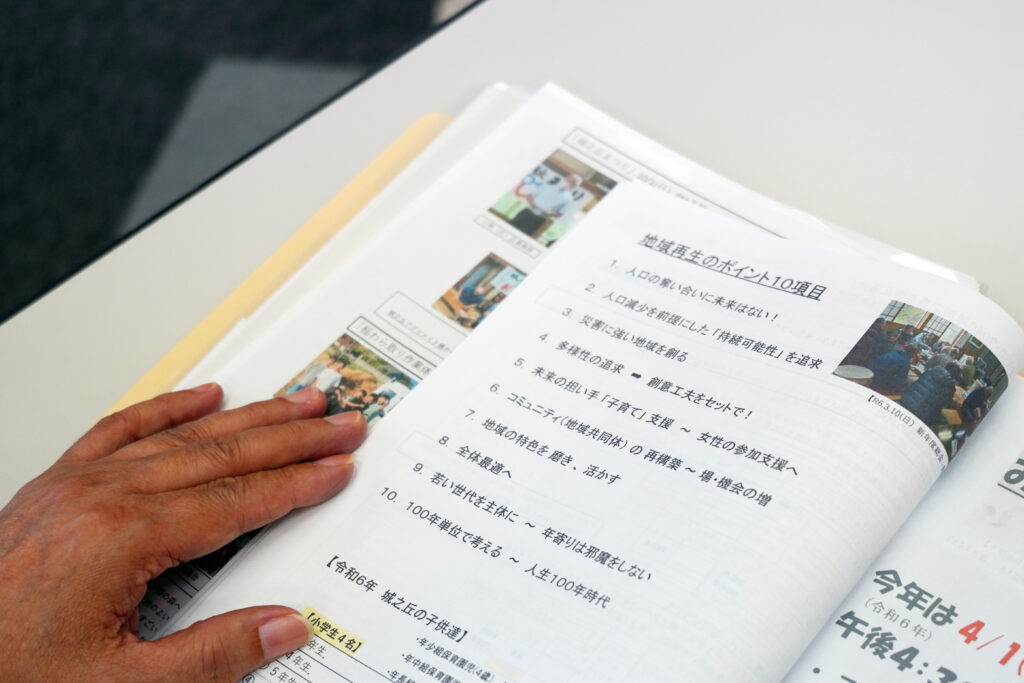

小林(庄) 要は、地域の人口構成としては少子高齢化になってるけども、やっぱり関係人口を増やしていこうということですね。地域で何か催しがあればこうやって集まってきて、みんなでワイワイ楽しむような、そういうのをイメージして作りました。そういうキャッチコピー(*)がね、どこかにあったんですよ。「人口の奪い合いに未来はない」とか、いろいろな本に書いてある内容を「地域再生のポイント10項目」ということでまとめて発信したり、ことあるごとに話したりもしています。やっぱり、地域を未来に繋げていくのだという気持ちを大人が持っていないと、子どもも「未来、ないのかな」と思っちゃいますからね。

「2030年・2040年」というのも、あくまでその入り口ですよね。この人口減少の中でこれからどういう風にして地域を支えていくかが心配だと総会のときに話したら、「じゃあ、みんなでそういうことを考えていくか」と全会一致でその場で大体決まって、もう、6〜7年経ちます。その延長線上にLINEグループみたいなものがあるわけですが、みんなで一緒に地域の日常を共有しながらやっていこうという、今までの先輩方がやってきたことと、人が減っていく現状にみんなが抱く危機感が一致するタイミングなのだと思います。

*明治大学の小田切徳美教授の著書『にぎやかな過疎をつくる』(農山漁村文化協会, 2024)と思われる。

「次の世代がいる」ことを信じて

記録と記録を残していく

——その時々の担い手が新しく手を入れていく、というのは地域の自然な流れですもんね。

小林(庄)ええ。あまり遠い先のことを考えたってイメージできないんで、それで具体的に2030年・2040年という言葉にしたんですけど、それを掲げてから少し、集落のなかの雰囲気やコミュニケーションが変わってきたなという実感はあります。有志が集まって子どもたちに勉強をボランティアで教える「無料塾」をやってくれる人も現れたりとか。

塾の先生や、本職のプロがお休みの時に小中学生に教えてくれたり、お年寄りにはスマホやパソコンを教えてくれるんです。そういう人が現れたのは、すごく大事なことですね。

私もパソコンを教えてもらいましたし、助かっています。

小林秀尚さん 私も教えてもらいました。

小林(庄) 教えてくれる先生はまだ50前後の方ですから、過疎地域にあってはお年寄りの世代と子どもや若者の世代をつないでくれる大事な存在です。自分も古希になってもまだ現役ですが、現役世代が間をつないでいくために動かなければ、地域の一体感のようなものはどんどん薄れてしまうので。

菊地 おれなんかタブレットを教わってるんだけど、QRだのSNSだの横文字ばっかりで全然飲み込めない(笑)。「単語帳を作らないと」って言って笑われてるけど、何事も一発で覚えようとするからダメなんだね。何回もやらないと。

——地域づくりなんかも一緒ですね。一度に全てを解決してくれる魔法はないので、5年、10年と続けなければ変わってこないものはたくさんありますから。

菊地 そうそう、地域と一緒。その間に顔を合わせてね。子どもだって、普段は来なくても、夏休みや冬休みの宿題となりゃ、やっぱり来るんだから。大事なのはそうやって来る場所があることだし、「今日は会えなかったけど、この人は明日もいるからいいや」みたいに思える場所があるってのは、安心するよね。

……こういう取材を受けてると、もうちょっとやんなければダメだという気になるな(笑)。

——みなさん以外にも、集落の人たちの集まりというのはあるんですか?

区長 若い人たちのものだと、青年会がありますね。13人ほどいて、春の花見を企画してくれたりとか、地域の環境整備をやってくれています。人手も体力もいる仕事なので、「そこはやらないと」と言って担ってくれていますね。仕事もあるので全員がいつも集まれるわけではないですが、やはり、みんなで汗を流すとその後の結束も固まるものですから。

小林(善) あとは城和会という、いわゆる婦人会があるんですが、その会のほうで独自に地域のいいところを紹介していたり、地域のお散歩マップを作っていたりするので、そういうものを広報誌に収録させてもらうこともあります。今日も寄り合いをやってるんじゃないかな。

菊地 この城之丘にはね、まだまだおもしろい場所やおもしろい人がたくさんいるんですよ。例えば本行寺さんというお寺には「人頭骨」が安置されていて文化財にもなっているんですが、これは最近、大学の教授から鑑定してもらい、約700年前の「南北朝時代の男性」であるということがわかりました。また、人頭骨と一緒に出土したもので、一般の日本刀よりもっっと古いとされる「毛抜形太刀」と呼ばれる文化財もありまして、南北朝時代の有力武将「風間信濃守信昭公」のものではないかという記事が新聞(新潟日報)に載りました。

小林(庄) この刀は有名な「源頼朝像」の肖像画にも描かれている刀と同じ刀で、また、春日大社所蔵の国宝太刀や伊勢神宮の重要文化財とも同じ太刀だとのことです。そんなすごいものがあることを、自分も子どものころは全く知りませんでしたが、「明日の城之丘を創る会」や「広報じょうのおか」をやるようになってから知りました。

もう一つ、良寛さんがこの集落にもよく来ていたということを3年位前に知りました。今まで「良寛さんは(隣の集落である)島崎地域の人」との思いが強かったのですが、良寛さんを身近に感じられるようになったことは、自分にとって大きな変化でした。

世の中、とにかく新しいものごとを追い求めるという雰囲気だった時期もありますが、今はもう一度、自分たちの住んでいる地域にこんな歴史や背景があったんだってことを、みんなが知っていく時期なんじゃないかと思います。私だけじゃなく、若い人たちからも子どもたちまでが地域活動によってそれを知っていき、今まで以上に生まれ育った土地への愛着や誇りが持てると本当にいいですね。

——そのための入り口としての「広報じょうのおか」があり、さらに今はコミュニケーション手段を新たに構築することで、実践的に地域の人たちをつなぐ媒介になっている。少しずつ変化しながら、時代に合わせた役割を担っているんですね。今の若い世代や子どもたちの中にも、やがて「こういうことを自分もやってみたい」という人が現れるかもしれません。それは大きな希望だと思いますが、どうお考えですか?

小林(善) この地域のことを記録として残そうというのが一番のテーマですから、この先、小林さんみたいに「自分がやります」と言ってくれる人が現れてくれるといいなというのが、私の願いです。きっといると思いますよ。

小林(庄)この集まりにいると自分がまだ若い範疇に入ってしまうので「まいったなあ」なんて思ってますが(笑)、やがてはさらに次の世代に、この取り組みを渡していきたいです。渡せるような地元にできることを信じて、やっていきたいですね。

この日の取材はふだん「広報じょうのおか」が拠点にしている公民館「城之丘会館」の使用予約が入っており、長岡市役所の和島支所で行った。だが、取材を終える頃には会館が空いたのでそちらに移動。館内にはかつて集落が賑やかだった頃の祭の写真が飾られ、若かりし頃のメンバーも並んで写っている。支所では少々よそ行きの雰囲気だったメンバーも、車で10分と離れていないこの場所に戻ってくると、とたんに笑顔が増え、リラックスした雰囲気に。この場所、この土地に彼らの魂があるのだと、改めて感じる時間となった。

少子高齢化や過疎化が取り沙汰されるたび、あるいは災害などの折に「この土地に住む意味、ある?」という問いが心ない外部の声として、時には地元の人々の自問自答として発せられることがある。しかし、その土地に根づいた人々の魂とは、ときに意味やメリットを超えて存在するものである。その魂を、いかに暮らしと折り合わせていくか。「広報じょうのおか」の試みは、まだまだ続く。

Text: 安東嵩史/Photo: 八木あゆみ(ともに「な!ナガオカ」編集部)

![http://[総合メニュー]イベント情報集約サイト5-3](https://na-nagaoka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/総合メニューイベント情報集約サイト5-3.jpg)