地域を守り、田んぼを未来につなげる。農業者集団・百笑会の描く「持続可能性」の条件とは?

昨年夏、スーパーの陳列棚からお米が消え、価格が急騰する「令和の米騒動」が社会問題となりました。2025年も未だ問題は解決せず、5キロ袋の米価格は一時、通常のほぼ2倍に高騰。品薄が続き備蓄米が放出され、一部業者の買い占めなどを報じるメディア報道が混乱に拍車をかけています。

日本人の主食であるお米はなくてはならない存在ですが、その生産を担う農業者には数々の苦労があります。高齢化による担い手不足、気候変動による品質への影響、高騰する機械の燃料代や肥料代。さらに長期的な米消費の減少という構造的な課題も重なり、いま日本の稲作農業は大きな転換期を迎えています。

長岡市関原地区にある農業法人「百笑会」もまた、課題を抱えながら試行錯誤を行う農業団体のひとつ。地域の田んぼを引き継ぎながら、「地域を支える農業」を目指して規模を拡大してきました。「続けていくことの難しさをいつも感じてますよ」と素直な心境も語る代表の池田治さんに、百笑会が目指す農業のかたちについて、お話を聞きました。

「最後に笑ってやろう」

勢いから始まった百笑会30年の歩み

百笑会は、前身となる存在の誕生から数えて30年の歴史を持っています。1996年のこと、長岡市関原地区の4軒の農業者が、高額な農機具を共同で購入・使用するための組合「西部百笑会」を立ち上げたのが始まりでした。メンバーの一人である池田さんの祖父だけが専業で、ほか3軒は兼業。すべて合わせて10ヘクタール程を担う小さな組合でした。

「組合名は、行きつけの飲み屋のオヤジさんが勝手に決めたそうです。その意味は『人に笑われないようにしよう』『最後に笑ってやろう』。高額なトラクターやコンバインを個別購入するのが当たり前の時代に結成したけど、上手くいくかどうかは分からない。でも最終的には成功してやろうという気概があったようです」

一方、当時10代だった池田さんは農業者の道を志し、新潟県農業大学校に進学。卒業後は、上越の大規模農業法人「大潟ナショナルカントリー」に就職し、3年間働きました。この上越での経験が、池田さんの農業観を大きく変えたといいます。

「100ヘクタールを経営する県内最大規模の法人で、若い農業者たちが部活みたいに競い合いながら仕事をしていました。『俺の方が多く仕事した!』『きれいに仕上げた!』と、技術や速さを競争しているんです。それまでの『おじいちゃんおばあちゃんがやる農業』とは全く違う活気のある光景に衝撃を受けました」

この体験を通して、池田さんは「若い人が働ける農業法人を作りたい」というビジョンを掲げるようになりました。そして2000年に地元に戻り、農業を再開。帰郷当時、池田さんの祖父は西部百笑会から抜けて田んぼを人に貸していましたが、再び農地を自分で管理することにし、池田さんは組合に参加しました。

「当時私の年齢は23歳。この若さでの就農は地域では異例で、周囲から期待されていましたね。50代以上の先輩農業者に混じって、希望と共に不安も抱えながらスタートをきりました」

その後、若い池田さんが加入した百笑会には、高齢で米作りを続けられなくなった周辺の農業者から「田んぼを引き継いでもらえないか?」という相談が次々と舞い込みます。長年この地で農業を続けてきたからこそ簡単にはやめることはできない、誰かに託したい、そんな思いから70代・80代になっても現役で米作りをする人たちは多いですが、体力が追い付かず継続が難しくなっていく場合がほとんど。そんな農業者たちにとって、百笑会は頼みの綱でした。その結果、西部百笑会が担う面積はどんどん拡大していきました。そして、2006年に有限会社として法人化。この時、組合名を現在の「百笑会」に変更しました。

「最後に笑ってやろう」と仲間たちと勢いでスタートした百笑会は、約20年の歳月を経たいま、関原地区にとってなくてはならない存在となっています。数年前に新たに策定した理念は「お米を通じて、関わる全ての人々に笑顔を届けます」。20代から70代までの6名のスタッフが働く組織となり、地域の田んぼを守っています。

環境にも人にもやさしい

「ミネラル特別栽培米」

そんな百笑会が手がけるお米は、環境への配慮と食の安全性を大切にした「ミネラル特別栽培米」です。化学肥料と農薬の使用量を県の基準から50%以上削減し、ミネラル資材を活用した土で育てるのがこだわり。稲刈り後の稲わらは全て田んぼにすき込んで翌年の栄養分とし、精米時に出る米ぬかやもみ殻も田んぼに還元する循環型農業を行っています。メインで栽培している品種はコシヒカリとこしいぶきで、甘みと粘りのバランスが取れた味わいが評判です。

品質管理では、農業生産工程管理の国際認証「JGAP」を取得。JGAPでは農薬の使用量管理から種苗・土・水の安全性、環境への配慮まで厳格な基準が設けられており、百笑会ではこれらの基準に従って生産を行っています。また、トレーサビリティ(栽培履歴)システムにより、お米の栽培の経緯からお客さんの手元に届くまでの過程を追跡できる体制も整えています。

百笑会の田んぼの周りは生き物たちでいっぱい。(写真提供:百笑会)

こうした取り組みの成果は、田んぼ周辺の環境にも現れています。農薬や化学肥料を半分以下に抑えたり、除草剤の使用を極力控えて畔草刈りを手作業で行ったりすることで、近くの小川ではメダカなどの水生生物が泳ぐ姿が見られるようになったのだとか。環境に配慮したお米作りをすることで、地域の生物多様性も保たれているのです。

専属農業者からお米を買える!

「マイライス」が築く、顔の見える関係

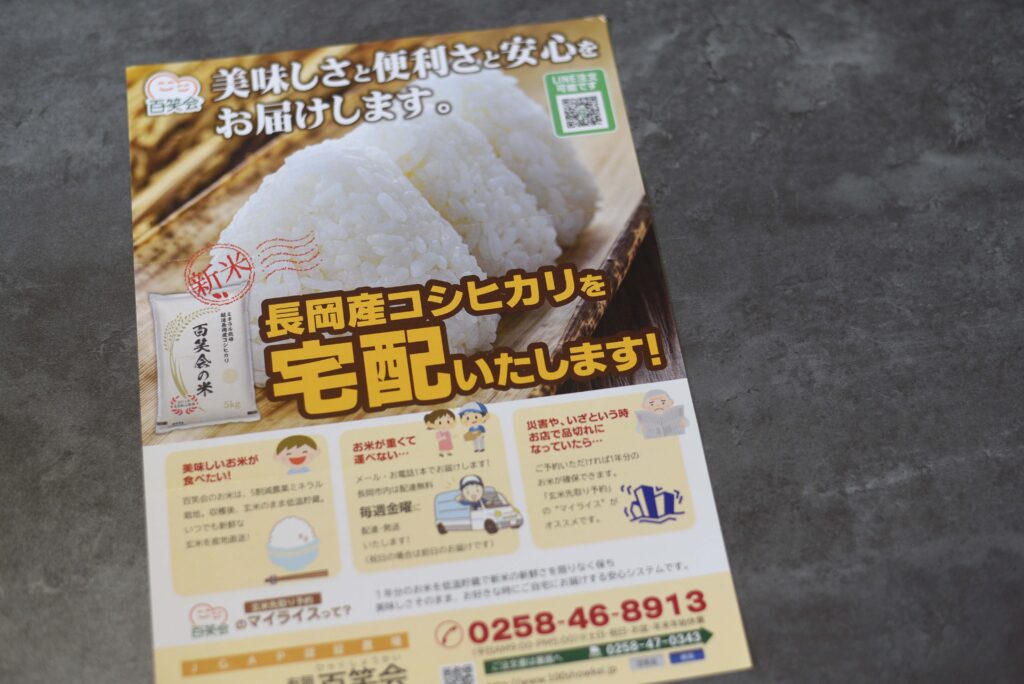

百笑会が力を入れているのが、独自のお米預かりサービス「マイライス」です。こちらは、お客さんに事前に1年間分のお米を予約してもらい、百笑会が秋の収穫後に低温倉庫で保管、注文を受けるたびに精米したての新鮮なお米を配達するというシステムです。法人化当初から約20年間続けており、現在では年間生産量180トンのうち、3分の1にあたる60トンがこの直販ルートで販売されています。

「マイライス」という名前に込めたのは、「あなた専用のお米を預かります」という意味。お客さんはまるで自分専用の米蔵を持っているような感覚になれます。配達は毎週金曜日、長岡市内ならどこでも配達料無料。メール、電話、LINEで注文を受け付け、お客さんの自宅までお米を届けます。

「スーパーで重い米袋を買うと、家まで運ぶのが大変ですよね。特にご高齢の方には重労働です。百笑会のマイライスサービスでは、単に玄関先にお届けするだけではなく、希望があれば家の中まで運び込んで、米びつへの補充から空袋の回収まで行うんですよ。顔の見える関係だからこそできるサービスです」

マイライスのお客さんの大半は常連客。利用者は年々増えていますが、積極的な営業は特に行っていないそうです。「ありがたいことに口コミで広がっています。一度利用していただいたお客さんが、ご家族やお知り合いを紹介してくれるんです。全国発送にも対応しいて、市外県外からの注文も多いんですよ。そうして少しずつお客さんの輪が広がっているんですよね」と池田さんは嬉しそうに語ります。

こうした顔の見える関係は、ここ最近の米騒動でその真価を発揮しました。市場価格が乱高下し、スーパーの棚からお米が消える中でも、マイライスの価格は年間を通じて安定しています。予約制のため品切れの心配もなく、多くのお客さんから感謝の声が寄せられたといいます。

「市場では5キロ4000円を超えるような状況でも、通常価格でお米をお届けできています。マイライスを通じて、お客さんには非常時でもリーズナブルにお米を提供できて、私たちも安定してお仕事ができる。こうした生産者と消費者の関係性を築くことが何より大切だと感じています」

「やはり自分で価格を決められるというのが重要です。安い価格を求められてばかりいると、働く人の給料も上がりませんし、地域の農業も厳しくなってしまいますから。

マイライスを利用してくださる方には、『自分専用の農業者』のような感覚を持ってもらえたらと思っています。令和の米騒動があり、農業者と直接つながっていることの安心感を、私たちのお客さんには実感してもらえたのでは。どの地域にも直販に取り組む農業者はいるので、多くの方にそうした関係性を築いてほしいと思っています」

地域の田んぼを守る責任と限界

持続可能な農業のかたちを目指す

実は、この2025年は百笑会にとって大きな転換期となった年でした。なぜなら、同じ関原地区で任意組合として約40ヘクタールを経営していた「下除生産組合」のメンバーが百笑会に合流し、一気に経営面積が90ヘクタールまで拡大したのです。

「60代と70代の方々で構成されていた組合でしたが、『自分たちだけだと先が見えるから、元気なうちに一緒にやりたい』ということで合流が決まりました。人も機械も全て引き受けて、いまは全6名体制で運営しています」

合流したメンバーは、ベテラン農業者3名。知識と経験は貴重な財産ですが、同時に新たな課題も浮上しています。

「加入メンバーの年齢を考えると、この先10年後、20年後の経営のことも考えておかなければなりません。現在、関原地区全体では200ヘクタールの田んぼがありますが、私たちが対応できるのは6〜7割が限界です。地域の田んぼを持続させていくためには、後々百笑会に新たなメンバーを迎えたり、地域の担い手を探す必要があるんです」

いま池田さんが直面しているのは、地域農業の構造的な変化です。40年前には50軒ほどあった農業者が、現在では専業農業者6軒まで減少。そのうち法人として組織化されているのは百笑会だけという状況です。

「関原地区は70〜80代の農業者がほとんどで、いまその方々が一斉に引退される世代交代が起きています。条件の良い田んぼは引き受けられますが、山間部や条件の悪い場所は難しいです。採算が合わない農地まで引き受けて経営が破綻したら、結局誰も守れなくなるので……」

実際のところ、百笑会では採算の取れない田んぼの一部を「地域貢献」として維持管理しています。作物は作らず、耕起や草刈りを行い、次世代の担い手が現れるまで農地として保全する取り組みです。

「作物を作らなくても管理費用はかかるんです。それでも、持ち出しをしながら田んぼを田んぼとして維持しています。5〜6年放置すると木が生えてきて、復田が困難になってしまいますから」

地域を守ることと経営の持続性。この両立は決して簡単ではありません。地域への想い先行で無理をしてしまえば経営が立ち行かなくなり、結果として誰のことも支えることができなくなってしまいます。「まず自分たちがしっかりと経営を続けていけること。その安定した基盤があってこそ、地域に貢献する余力も生まれてきます」と池田さん。バランスを大切にしながら、持続可能な農業を目指しているのです。

若い世代が働ける農業をめざして

スマート農業導入で効率もアップ

10年、20年先の農業を見据えて、池田さんがこれから力を注ぐべきと考えているのが若手人材の雇用です。百笑会では、法人化2年目から若手の雇用を開始し、これまでに20代の職員を複数受け入れてきました。なかには独立して自分で農業を始めた人もいるそうです。現在20代のスタッフは1名。百笑会で長く働き続けてくれる若手の確保も課題ですが、ここから独立する人がいるというのは地域に農業人材を輩出していることになりますから、希望でもあります。

若手にとって魅力的な職場づくりの一環として、百笑会ではスマート農業技術を導入しています。3年前からドローンによる農薬・肥料散布を開始し、GPSガイダンス付きのトラクターや田植機も導入。従来の20キロの薬剤を背負って田んぼを歩く散布作業から、空中からの効率的な散布に変更することで、労働負荷も大幅に軽減されました。

「農業系の学校でもICTやスマート農業を教えているので、そういう技術がある農場の方が若い人には魅力的に映るようです。ただ、スマート農業の導入には大きな投資が必要です。最新型のトラクターは50馬力で700万円、80馬力なら1000万円近く。コンバインは2500万円と高額ですから。正直、機械の更新のためだけに仕事をしているような感覚もあります。でも、新しい技術を導入することで作業効率は上がるし、若い人にとって魅力的な職場にもなるなら、バランスを取りながら投資していくしかありませんね」

また、毎年恒例で行う地域の小学校での食育活動も、将来の担い手発掘という側面があります。近隣小学校5年生を対象とした田植え・稲刈り体験は20年以上続けていますが、最近では方針を少し変更したそうです。

「昔は手植え体験が醍醐味でしたがこれからはドローンを見せたり、トラクターに乗せたりすることもしています。『農業=大変』ではなく、『農業=かっこいい』と思ってもらいたいんです。この体験を通じて、農業に興味を持ってくれれば、将来の担い手になってくれるかもと期待しています」

泥んこ遊びとセットのようだったかつての田植え体験から、時代や子どもたちの変化も考慮に入れ、新しい形を模索する。これもまた、農業の現在地なのです。

効率的農業とスローな有機農業、

多様な人々が共存する地域に

スマート農業で効率化を図る一方で、百笑会が大切にしているのが多様な価値観を持つ人たちとの関係づくりです。ここ最近、地域にはスローライフを求める移住者や、従来とは異なる農業観を持つ新規就農者が増えてきており、百笑会ではそのような人たちとも積極的に関わりを持っています。

「私たちとは方向性が違うけれど、できるだけスローに、地球に優しく農業をやりたいと移住してくる人たちが増えています。多様な人がいた方が地域のバランスは取れると思います」

実際に、百笑会では養蜂家を目指す移住者や、酒蔵で働きながら酒米作りを始めた人がアルバイトとして働いていたこともあるのだとか。忙しい時期の補助作業を手伝ってもらう一方で、農業の基礎を学ぶ場を提供するWin-Winの関係を築いています。

「アルバイトの方にお願いしている仕事は、機械を操作するオペレーターの補助作業が中心です。例えば、トラクターで作業している人に肥料を手渡したり、田植機にセットする苗を運んだりといった作業ですね。機械の運転はできなくても、周りでサポートしてもらうことはできますから。同じ農業に関わるお仕事なので、彼らにとっても実際の農作業を学ぶ良い機会になりますし、私たちも人手が必要な繁忙期には助かっています」

地域には移住促進に取り組む人もおり、自給自足的な暮らしを始める移住者も現れています。百笑会は地域のハブとして、そうした多様な農業関係者をつないでいく役割も担っているのです。

池田さんが目指すのは、単なる自法人への農地集約ではなく、地域の持続可能な発展。担い手不足という現実に向き合いながらも、百笑会は地域の将来を見据えた農業経営を行っています。一人ひとりが目の前の作業だけでなく、それが地域や社会の中でどんな意味を持つのかを考える視野の広さを身につけていけば、農業者ばかりにしわ寄せが来ていたこれまでの社会の仕組みを、少しずつ変えていけるかもしれません。適正価格での直販、若手の雇用、最新技術の導入、そして多様な人々との共生。こうした取り組みが、これからの日本農業の姿へとつながっていくのです。

「できる範囲で地域に協力していく。それが一番大事だと思います。できる範囲を超えてやってしまうと、結局みんなダメになってしまいますから。お互いにメリットがある関係を築きながら、上手にバランスを取っていければと思います」

かつて地域最年少で農業を始めた池田さんは、いまでは地域農業を支える存在として、次世代に向けた道筋を描き続けています。百笑会の「笑」が、地域の人々すべての笑顔につながることを目指して。

Text&Photo/渡辺まりこ

![http://[総合メニュー]イベント情報集約サイト5-3](https://na-nagaoka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/総合メニューイベント情報集約サイト5-3.jpg)