「未知のもの」の豊かさを伝えたい。長岡に新しい食体験を持ち帰る“超本場中華”ハオグイの話

長岡駅から徒歩2分、大手通りを入ってすぐのビルの2階に2024年4月にオープンした「Hao gui(ハオグイ)」。「ローカルチャイナバル」を謳い、いわゆる「町中華」や日本風の中華料理とはまた違った本場の味を届ける中国料理店です。こうしたスタイルのお店は全国で少しずつ増えていますが、長岡では唯一の存在。首都圏で修行を重ね、Uターンで店をオープンさせた長岡出身の中村祐太郎さんが、地元に新しい風を吹かせています。好奇心旺盛な食いしん坊だった少年が一度故郷を離れ、本場の味とともに地元で店を構えるまでを伺いました。

200席のランチオーダーをさばく

「食べるの大好き人間」の下積み期

——日本人向けにアレンジされた味、あるいはなじみの深い地域の料理ではなく、よりマニアックな地域の本場の味を楽しめる中国料理が「ガチ中華」として昨今人気になっていますが、「ハオグイ」の料理にはそれとも違う王道らしさも感じます。中村さんが中華料理の道へ足を踏み入れたきっかけは?

中村さん 長岡で生まれ育ち、高校を卒業後、新潟の調理師学校に1年間通ったのがキャリアのスタートです。そもそも食の道を選んだのは、食べることが大好きだったからというシンプルな理由。自分は興味と欲望が、とにかく食に振り切っているんです。飲食を仕事にすれば、四六時中うまいものを食べられるのではという安易な考えのもと、食の世界に入りました。小さい頃、長岡では祖父母と一緒に暮らしていたのですが、祖母が毎朝かつお節を削ってつくってくれていたみそ汁が、食の原風景ですね。特に好きな食べ物はうなぎと寿司ですが、自分が作る側となると、調理実習では中華が一番面白かったんです。

——中華に惹かれたポイントは?

中村さん せっかちな性格なので、強火でバッと作れるのがいいなって(笑)。調理師学校では中華と聞いてみんながイメージするような、チャーハンや餃子、回鍋肉、青椒肉絲などのメニューを練習しました。調理師学校はだいたい1年か2年で、卒業と同時に調理師免許が取れるシステムですが、4月に入学して翌月にはもう求人を見始めるスピード感なんです。新潟県内で就職する予定だったのですが、中華の求人はラーメン屋かホテルばかり。レストランで働きたいなと悩んでいたときに、学校の卒業生が働いていている横浜の中華街のお店が求人を出していると教えてもらい、卒業後は横浜にいきました。香港料理と広東料理をベースにした、昼が食べ放題のオーダーバイキング・夜がアラカルトの店で、200席分のとんでもない数の注文をさばく日々でした。

中華料理店には「打荷(だほ)」と呼ばれる、新人がやる下積みポジションがあるんです。伝票を見て、何の料理がいくつなのかを瞬時に仕分けて、材料を用意する先輩に伝え、鍋を担当する人にも伝え、中継役として現場を円滑にまわすよう動くのですが……お察しの通り、全体の司令塔のような超重要ポジションなのに、これを1年目の何にもわからない坊主にやらせるんです。スパルタですよね(笑)。

中村さん 自分にとっての初めての海外旅行は、社員旅行の香港でした。社長が香港の人だったので、自分たちで店を決めることもなく社長おすすめのお店をまわり、ただひたすら食べさせてもらったのですが、とにかく現地は面白かったです。嫌いなものもなく、なんでも食べてみたいタイプなので、「どんな味がするんだろう」という好奇心が勝つんです。食べた中でもちろん美味しい・美味しくないはあるんですけど、例えばタガメやタニシなんかが出てきても「ゲテモノ」とは思わないですし、現地の方々の食事を体験する楽しさが印象に残りました。

「知ってる中華料理と全然違う」

本場の味との出会いと衝撃

中村さん その後、中華街の店舗で2年弱働いてから、別の店に転職しました。食べ放題ではなく、アラカルトメニューの中からオーダーされたものをつくるお店で経験を積みたかったので、最初の店とタイプが違うちょっと客単価が高めな店に入ったんですが、職場の人間関係がよくなくて体調を崩してしまい……一度長岡の実家に帰って一息ついてから、知り合いのタイ人がやっている東京のタイ料理店で1年弱ほどアルバイトをして、それから1人で上海に旅行に行きました。

—— 行き先を上海にしたのはなぜですか?

中村さん とりあえず中国のどこかに行こうと思っても、北京、上海ぐらいしか地名がわからなくて(笑)。冬だったので、北は寒そうだから南にしようということで、上海にしました。

当時の上海は経済発展の真っ最中で、2010年の上海万博の直前だったこともあり、街中すべて工事中。いわゆる観光地的な場所はほぼ見られなかったんですけど、その頃からリニアモーターカーが走っていて、地下鉄も8路線ほどありました。現在は18路線もありますからね。香港以来二度目の海外でしたが、そこで中華料理の価値観が変わる衝撃を受けました。香港や広東といった日本人に馴染みのある料理ではなく、いわゆる「大陸系中華」を食べたんですが、今まで食べたものとは見た目から違っていて、とにかくめちゃくちゃうまかった。もちろん個人差あると思うんですけど、自分的にはどハマりしてしまいました。

——どんな料理が印象に残っていますか?

中村さん 特に、カニ味噌のくずし豆腐が衝撃的で! 角切りにした豆腐を上海蟹のカニ味噌で煮込む、上海の定番料理です。あとはタウナギですね。日本では田んぼ被害につながるので流通していませんが、中国や韓国、東南アジアで普通に食用で養殖していて、めちゃくちゃうまい。上海にはこれまで8回ほど行ってますけど、毎度3回ずつぐらい食べますね……。この2つのメニューがぶっちぎりで美味しい。ハオグイでも「上海ガニみそ入りくずし豆腐」は定番メニューになっています。

自分で飛行機やホテルを手配して、食べたいものを決めるという経験は上海が初めてだったのですが、本当に大変でした。中国のホテルではまずデポジットを払うことが主流なのですが、システムも言葉も分からないので、まずチェックインができなくて……。横浜中華街で働いていた留学生のアルバイトの友人に国際電話をして、通訳をお願いしました。海外でもスマホでアプリ通話なんてできない時代だったので、国際電話もものすごく高くて、3泊4泊程度で電話代は確か10万円を超えていました(笑)。中国は漢字を見ればお互いなんとなくでも伝わるので、次からはメモ帳を山ほど持っていって筆談するようにました。

——食で衝撃を受け、全身で現地の文化を体験して、それまで携わってきた「中華料理」への目線は変わりましたか。

中村さん 180度変わったと言っても過言ではないですね。今までやってきた「中華料理」は何だったんだと。でも当時、いま流行ってるようなガチ中華の店はほぼなかったので、中華料理屋で働きつつ、まずは勉強してみようという考えでしたね。その後、2010年頃にいまの「ハオグイ」の料理のベースにつながる「黒猫夜」という東京の店で働くことになりました。当時は赤坂店のみだったのではじめはそこに、その後六本木店に異動して、店長経験を積みました。僕の前に店長をしていたのが、いま代々木上原の中華の名店「Matsushima」のオーナーシェフをしている松島さんで、いろいろなことを学びました。

中村さん また、黒猫夜では初めてホールスタッフを経験したんです。最初は嫌でしたけど、元来おしゃべりなこともあるし、むしろ面白くなってきちゃって、いまではそっちの方がやりたいくらい。おいしいお店なんて、東京には特にいっぱいあるわけです。その中の1つだと、お客さんに覚えてもらえません。「美味しかった」というコメントももちろん嬉しいですが、「楽しかった」という感想の方が嬉しいかもしれません。全身で中華文化を楽しんでもらいたいので、現地の話やお酒の話など、バンバンお客さんにお話してましたね。

——「黒猫夜」の卒業後、すぐに長岡で独立したんですか?

中村さん いえ、次も東京の別の店で働きました。そこでは店長兼料理長として、オープニングスタッフで入っています。この頃には将来自分で店をやるつもりだったので、店全体のマネジメント部分の経験値をあげたくて、厨房の設計に携わり、メニューも全部考えました。器具も機材もセレクトして、設備屋さんと一緒に厨房導線を考えたりと、店の立ち上げの予行練習ができたのは、すごくよかったですね。

ただ、独立といっても最初は長岡に帰ってくる気はなくて、神戸か仙台での出店を考えていたんです。どちらも100万人都市でなんでも揃うし、雰囲気も肌に合う、お気に入りのまちなんです。でも、いろんなご縁があって具体的に準備していこうというタイミングで、コロナ禍が始まってしまって。それでも完全に「自分でやる」マインドになっていたので、とりあえず長岡に帰ってきたのが、2021年の4月でした。

本当はカウンター席とテーブルひとつぐらいで、多くても10席ほどを想定していたんですが、長岡駅前エリアで探すと、どこも店舗が大きいんです。小さい店となると殿町方面になりますが、元スナックやバーが多いので設備を整えるのにまとまったお金が必要になる。そこで、越路に住んでいる幼馴染のツテでお店「酒鬼(ジョウグイ)」を越路で2022年5月に始めました。その後の縁で、いまの場所に「Hao gui」をオープンしたのが2024年4月30日です。

しばらくはランチは越路、夜はいまの場所でやっていたのですが、夜をメインにしたかったので、いまはこちら一本ですね。上海で受けた衝撃をお客さんたちに体験してもらいたいので、アラカルトで勝負したい。お客さんからも「イメージしていた料理と全く違う」という声が多くて、してやったり!ですね。

広すぎて一言で語れないのが中国。

その奥深さを自分なりの形で提案する

——その間にも中国に何度も行かれていますが、上海以外ではどこに行かれましたか?

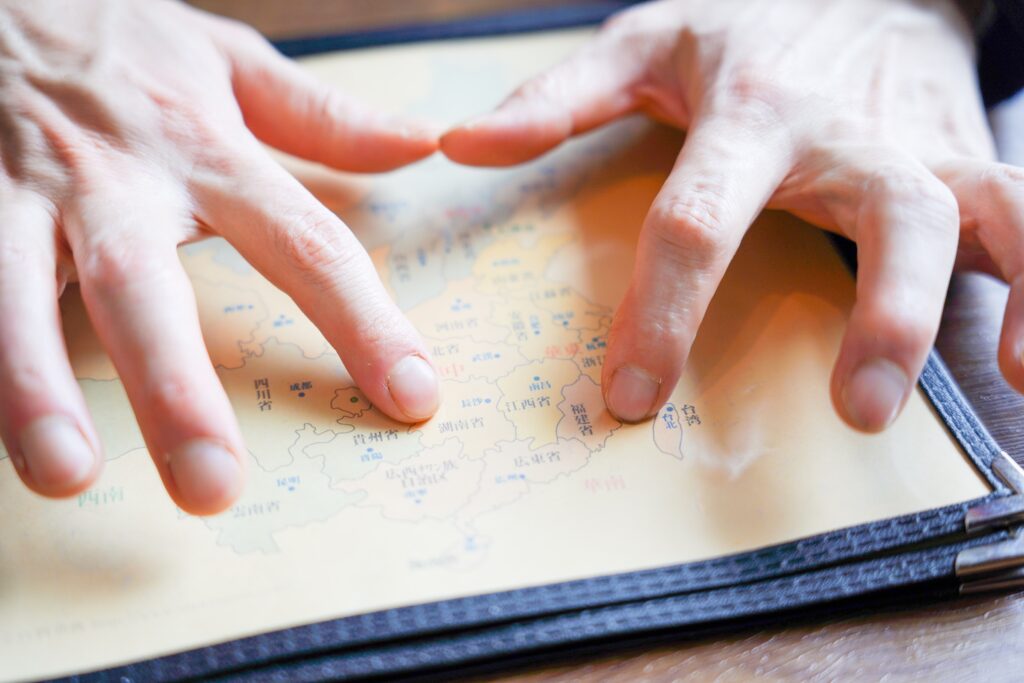

トータル20回近くは行ってますよ。直近で行ったのは西安。新疆ウイグル自治区、四川、雲南、貴州、湖南、広東、福建、台湾、香港……江蘇にも行きましたね。

——思い出深い土地、お気に入りの土地はどこですか?

中村さん 一番好きなのは雲南省ですね。雲南省だけで30ほどの少数民族がいて、省の中でも文化のバリエーションの幅がすごいんです。これまで3回行っていますが、チベット側の山沿いエリアとミャンマーに面しているエリア、ラオスやベトナムに面するエリアとでカラーが全然違うので、毎回違う国に行った気持ちになります。山側は芋が主食で肉もヤギがメインになりますが、南に行くと家が高床で、バナナの葉っぱで魚を包んで焼いたり、唐辛子やハーブを多用したりと、東南アジア色が強くなる。中国内陸寄りの小都、昆明あたりでは四川の影響が強くなってきます。一応ひとつの国だけど、どれだけ行っても飽きることはないし、極められることもない。だからこそ割り切って、ハオグイでは自分が面白いと思ったものをやろうと思っています。常連さんには「お客さんの意見は聞きませんから、うち」って宣言していて(笑)、自分がやりたい料理、飲んでほしいお酒をやるだけなんです。

——現地的なリアリティだけを求めすぎると不自由にもなると思うんですが、日本のお客の舌にも合うようなバランスを見つつ、文化的な再現を最優先にはしてないということですね。

中村さん 本場の食材や調味料が手に入らないことも多いですから。また食事の提供方法も難しいんですよ。中国だと、ドーンと出すからこそうまい料理もあるんです。南の方に行くと食べられる、パイナップルをくり抜いて中で米を炊くパイナップルごはんなんて、まるまる1個使うのでめちゃくちゃでかいです。1人だろうが2人だろうが、それがまるっとひとつ出てきます。それはさすがに、日本だとできないかなと。

貴州省の苗族(ミャオ族)の方の家に泊めてもらったことも。ローカルな暮らしでしか体験できない本場の味がある(写真提供:中村祐太郎さん)

中村さん ただし、みなさんに馴染み深い料理であっても、より本場に近いものが作れそうなら、思い切ってメニューから落とします。例えばいま(※取材時点)出している四川料理のエビチリも、本当の姿はぜんぜん違うんです。もともとは豆板醤と甘酒で、ザリガニを煮詰めていく料理なんですよ。四川は内陸なので海がなく、必然的に川や湖、沼に住んでいる淡水系の魚介を使うことになります。エビチリは干焼蝦仁(カンシャオシャーレン)と言いますが、「干焼」は調理法のことで、文字通り、水分を干し切るまで焼くという。それが伝わっていくうちにケチャップが入り、日本にも広まったんです。ザリガニが手に入るようになったらそっちを使って、日本っぽいエビチリはもう出さないと思います。自分勝手なので(笑)。

「黒猫夜」の常連に、貴州省出身の方がいました。貴州料理のソウルフードに近い料理を出したときに「現地の味とは違うけど、これはこれでおいしいし、面白い。日本人が日本で私の郷土の料理を作ってくれることが嬉しい」とおっしゃっていたんです。変な魔改造をするのではなく、ちゃんと伝えるべき部分は残しつつアレンジをしていきたいですね。

——日本の中華とはまた違うラインナップが揃っているなかで、特に食べてみてほしいメニューはなんですか?

中村さん そうですね……鴨舌の香味炒めがずっと名物だったんですが、近年の全国的な「ガチ中華」ブームで、市場で手に入りにくくなってしまっていて。珍しい食材にフォーカスされがちですが、黒酢酢豚と麻婆豆腐は、他店とはちょっと違う名物なので、初来店の方はそちらをまず味わっていただくのもおすすめです。リピーターの方には季節限定メニューや、数ヶ月おきにテーマを決めてコース料理イベントもしているので、そちらにもぜひ。7月には、辛い料理のみを提供する麻辣イベントをやりました。

あと、うちは基本的には飲み屋なので、酒飲みの人は前菜盛り合わせをぜひ。店名にも「ローカルチャイナバル」の冠をつけていますしね。お酒も、どんどん種類を増やしています。

——中国ワインがこんなに並んでいるのも、珍しいですよね。

中村さん 日本に入ってきている中国ワインは非常に少なく、実はハオグイにあるワインのラインナップは、日本に進出しているワイナリーの多数が揃っているんです。中国のワイナリーはいま1000近くあると言われていて、フランスをはじめ、ヨーロッパの富裕層向けに造るハイエンドなワイン製造が主流です。ちなみに、フランスでは中華に辛口ロゼを合わせるのが流行りだそうです。中国最古のワイナリーがある山東省は日清戦争の頃、ドイツに占領されていた背景もあって、有名な青島ビールやワインの醸造文化があるんですよ。

——そして、なんといっても紹興酒。

中村さん これだけの種類が飲めるお店は、首都圏以外だとないんじゃないでしょうか。中国に行くたびに、現地で出会ったものを仕入れて品揃えを増やしています。

日本酒に詳しい板前さんや、フランス料理店にソムリエがいるのは普通ですし、一般人でも詳しい人は山ほどいるのに、紹興酒に詳しい人となると途端に少なくなります。日本の中華料理店で紹興酒のことを聞いても、よく分からないという店員も多いです。日本では紹興酒にザラメをいれることもありますが、現地ではそんな飲み方はしません。紹興酒ってお酒の歴史からしても古くて、いろんな土地で作られているので、その土地の食事と合わせた楽しみ方をもっと知ってもらいたいです。まさに日本酒のように。

「中華料理」って「ご飯」のイメージが強いと思うんです。ランチで行くことは多くても、お酒を飲みに行こうとなったときに中華を選ぶ人って少ないですよね。でも、それはすごくもったいない。これだけ酒の種類も、世界で有数の豊かな歴史もあって、同じアジア圏として文化も近しい国なのに、お酒やつまみの文化が日本ではごく狭いイメージでしかとらえられていないと思うので、みなさんにもっと知ってほしいですね。

未知のものに出会う経験の

豊かさを長岡に提供したい

——次の旅はどこに行きたいですか?

中村さん 実は首都である北京に行ったことがないので、今度行ってみようかなと思っています。あとは雲南に普洱茶(プーアル茶)で有名な普洱市があるんですけど、そこにジンがあるそうなんです。ジンは世界的に流行していますし中国でも絶対作っているはずと思って調べていたんですが、なかなか詳細情報が掴めなくて……。そんななか、去年「Matsushima」の松島さんが現地の蒸留所に行く機会があったそうなんです。かなりの山奥にあって、行くのにすごく時間がかかるみたいなんですけど、行ってみようかなと。初めての北京と、雲南のさらにディープな場所に行ったら、うちのメニューもまたちょっと変わるかもれません。まずは自分が飽きないように、インプットを絶やさずにいたい。中国は広すぎて、この先さらに通い詰めても飽きることはないでしょうけどね。

——まだまだ楽しみがありますね。中国以外にも旅行に行くことはありますか?

中村さん 行きたいところはたくさんあります。モンゴルにも、ミャンマーにも行ってみたい。とにかくいろんなものを食べてみたくて、旅行先でもおしゃれな街並みや景色は二の次。高級店に行くよりも「何これ?」みたいなものを食べたいです。オーダーはしたものの出てくるまで何が出てくるか分からない楽しみというか、その感覚を味わえるのはやっぱりアジア圏です。東南アジアから雲南省に入るのもおもしろいかなと思ってるんです。カンボジアやベトナム、ラオスやチェンマイあたりをトラックで周ってから行きたいですね。あと、いつかはシルクロードを各国1か月くらいかけて辿っていきたいですね。イスタンブールを目指してみたいです。

東京時代に、新疆ウイグル自治区出身の知り合いの実家に泊めてもらったんです。ウルムチに到着して、彼のお父さんに車で迎えに来てもらって2時間ほど走った田舎にお邪魔したんです。新疆ウイグル自治区の最上級のおもてなしスタイルが「羊を1頭まるごと料理する」なんですが、僕たちのためにやはり羊を用意してくれていて、そこから数日間、もう一生分食べたかもってくらい羊をいただきました。羊が大好きな自分も、贅沢なことにさすがに毎日食べていると「魚やフレッシュな野菜が恋しいな……」となってしまいましたが(笑)。長岡は海も山もあって、野菜も米も美味しい。素材に恵まれた土地ですが、例えば羊を食べる文化はないし、未知のものに出会える場所が少ないとも感じています。なので、ハオグイでは未知の世界を垣間見られる豊かさを提供したいと思っています。日本ふうにローカライズするだけではない、現地の味をベースにした食体験の楽しさを届けていきたいですね。

Interview: 安東嵩史/Text&Photo: 八木あゆみ(ともに「な!ナガオカ」編集部)

![http://[総合メニュー]イベント情報集約サイト5-3](https://na-nagaoka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/総合メニューイベント情報集約サイト5-3.jpg)