イルミネーションの名所? いいえ、知る人ぞ知るトップ企業。「ユニオンツール」に見た地域密着の理想形

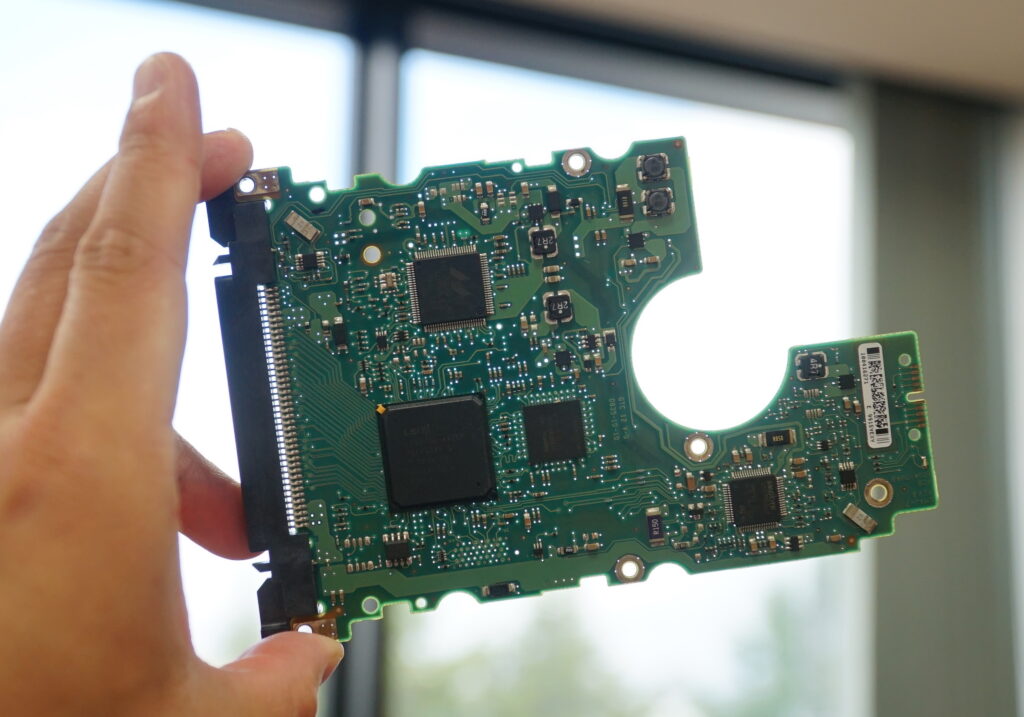

原油高、資材の高騰などで製造業には冬の時代といわれる昨今ですが、ニッチな分野でトップを走り続けるユニークな企業があります。その名は、東京都品川区に本社を置き、新潟県長岡市に最大の拠点を持つ「ユニオンツール」。PCBドリル(Printed Circuit Board=プリント基板に穴を開けるためのドリル)で国内ナンバーワン、世界でもトップクラスのシェアを誇る切削(せっさく)工具メーカーです。

名前を聞きなれない長岡市民でも、もしかしたらクリスマスシーズンに目を楽しませてくれる巨大なイルミネーションといえば「ああ!」と思うかも。しかし、同社が地域のために行っているプロジェクトはそれだけではありません。同社の長岡工場を訪ね、この地に拠点を置くことになった理由や地域との関わり方、また、子どもたちや社員のために行うさまざまな取り組みについてお話を伺いました。

長岡市に工場を開き、まもなく半世紀

従業員数が約50人から約1500人に

ユニオンツールの創業は1955年、会社設立は1960年。当時は「ユニオン化学研究所」という名称で、現在の代表取締役会長である片山貴雄さんの父、片山一郎さんが第二次世界大戦中に海軍の技術士官として設計開発を担っていた経験を生かし、歯科用ドリル(デンタルバー)の製造に着手したのが始まりです。「一番優れた製品を作って社会に貢献」を社是に高みを目指し、他社に負けない技術を追求した結果、デンタルバーで国内シェアナンバーワンに。より硬く、より細密な作業を可能とする高品質なドリルが欲しいというリクエストに応え、まだ日本ではどこも手がけていなかったPCBドリルの製造を1963年にスタートしました。

ユニオンツールの製品は一般の消費者向けではなくBtoB(Business to Business、企業と企業の取引)。PCBは機械を分解でもしない限り日常的に目にするものではありませんが、生活に欠かせない家電やスマホ、パソコンや自動車などに必ず内蔵されています。そこに穴を開けるための小さなドリルがPCBドリルであり、ユニオンツールはその分野のパイオニアです。

片山一郎さんが事業を興した場所は東京都大田区で、長岡工場の開設は1976年のことでした。長岡に拠点を置くことになった経緯について、片山会長はこう語ります。

「父の友人が新潟県にいまして、長岡市の隣の小千谷市で船の舵などを製造する造船関係の会社の社長をしていました。転機になったのは、その会社の経営が悪化し、父が引き取ったことです。そんな縁もあって小千谷市に近い長岡市妙見町に工場をつくり、その後、現在の場所(長岡市南陽)に移りました」

長岡市に工場を開設した当時の従業員は50人ほどでしたが、それがいまではグループで約1500人。アメリカ、スイス、台湾、シンガポールなど海外にも拠点を持ち、長岡工場だけで約550人以上が働く大企業に成長を遂げました。

「ユニオンツールがここまで飛躍的に大きく育ったのは長岡のおかげです」と片山会長。「雪国の感性なのか、長岡工場に勤務する人たちは忍耐強く真面目に仕事をしてくれますし、ロボットを導入するなどといった新しいアイデアも積極的に出してくれます。会社の生産体制を支えてくれている人たちを大切にしたいですし、地域の方々にも工場を作った当初から大変お世話になっているので、何か恩返しをしたいといつも思っていました」

しかし、会社が大きくなり従業員が増えるにつれて、困りごとも出てきました。出退勤の時間帯やトラックの搬入出時に道路が混み合い、近隣住民の交通に影響を及ぼすこともあったようです。

「ご迷惑をおかけしてしまっているぶん、何らかの形で地元の方々に喜んでもらいたい」という片山会長の思いから、ユニオンツールのユニークな取り組みが生まれていくことになるのでした。

社員の手作業でこつこつ作り上げる

イルミネーションはなんと30年目

ユニオンツール長岡工場の前庭で1994年にスタートし、毎冬恒例になったイルミネーション。2024年に30年目を迎え、近隣住民を超えて、すっかり長岡のまちの冬の風物詩になりました。この企画はどのように始まったのでしょう。

「長岡の冬は暗くて、この季節は夕方5時になるともう真っ暗ですよね。最初は、社員が仕事を終えたとき、少しでも明るい気持ちになって帰宅できたらいいなと思って始めました。ところが、近隣の方々も見に来るようになり、この場所で会社を成長させてもらった恩返しのひとつとして長岡のみなさんに楽しんでもらえたら。そう思いながらずっと続けています」(片山会長)

年を追うごとに少しずつ規模が大きくなっていったイルミネーション。近所の人が足を運び、車で通りかかる人も車から降りて見に来るようになりました。いまではわざわざ見学に訪れる人も。長岡市民には「ユニオンツールといえばイルミネーションの会社ね」という人も多く、認知度アップという面でも力を発揮しています。

設営に携わった社員の方々にもお話を伺いました。

「今回は30年目ということで、長岡造形大学とのコラボ企画を考え、学生のみなさんからの公募という形でデザインのプランをお願いしました。その結果選ばれたのが真ん中の錦鯉で、デザイン学科1年生の木村梓乃さんの作品です。長岡市発祥の『市の魚』ですし、非常にいいなと思い、採用させてもらいました。それ以外は社員が全体をデザインして、設営の作業も社員だけでやっています」(本多正信さん)

「昔は一色の電球でツリーを飾る程度だったのですが、たくさんの方が見に来てくださり、喜んでいただけるようになって、次第にエスカレートしていきました(笑)。毎年ガラッと変えるわけではなく、信濃川や長生橋を模したもの、トンネルを模したものなど使い回しをしているものもありますが、やはり毎年見ていただきたいので新しいものを取り入れたり、ツリーの色を変えたりしています。脚立では届かない場所の飾り付けもあるので、高所作業車も借りてきて設営を行います。電気を担当する人、それ以外の部分を担当する人、仕事の合間に手伝ってくれる人もいますし、ひと月足らずで完成させます」(今井隆弘さん)

「2018 年に入社して以来、今井さんと一緒にイルミネーションの作成と設置を担当してきました。ここ数年は、高所作業車を使った電飾の取り付けを担当しています。11 月の飾りつけ作業は悪天候に見舞われることも多々あるのですが、楽しみにしてくれている地域の方や、社員のみなさんの声のおかげで頑張れています。最近は新聞やテレビなどのメディアから取材をしていただくことも増えてきており、弊社のイルミネーションを知ってもらえる機会に恵まれて嬉しい限りです」(池田辰巳さん)

錦鯉をモチーフにした「飛華鯉(ひかり)」は立体的な仕上がりですが、実は立体物は初チャレンジだとか。

「私たちは電気担当で、これまで立体の骨組みを作れる人がいなかったのですが、保全課に骨組みが作れる人が新しく加わり、溶接をしてくれました」(今井さん)

「パイプを曲げて、要所要所を溶接して、補強して。すべてを社内の人間が行います。ドリルを製造する機械も自社製ですから、ガス溶接、クレーン、高所作業車など、さまざまな資格を持った人がいて、いろいろなことが社内でやれるんです」(本多さん)

のちほどまた触れますが、ユニオンツールの大きな強みが、工業製品だけでなく「それを作るための機械設備も、なんでも自社開発できる」こと。この人材難の時代に、あらゆることに対応可能なメンバーが揃っているのは本当にすごいことなのです。

長岡工場には長岡出身の従業員が多く、取材に応じてくれたお三方も長岡出身。今井さんは自宅から徒歩通勤だそうです。

「関東の大学で学び、あちらで就職したのですが、いつか長岡に戻ろうという気持ちがありました。実は両親もユニオンツールで働いていて、中途採用の募集があるタイミングで長岡にUターンして入社したんです。以前は1時間半くらいかけて電車通勤していましたが、いまは徒歩5分です(笑)」(今井さん)

「私は高専(長岡工業高等専門学校)出身です。長岡市内で就職したいと思っていたのですが、ここには高専の先輩も多く、そんなつながりもあって入社しました」(池田さん)

地元出身者だけでなく、大学進学のために他県からやってきて新潟が気に入り、就職した人もいるとか。先輩や家族から「いい会社だよ」とすすめられて入社した人、長く働いている人が多いことからも、社内のアットホームな雰囲気や居心地の良さが伝わります。

未来の科学技術の発展のため

学生を支援する奨学会も設立

「人」を大事にする片山会長が見過ごせない問題だと思っているのが、多くの業界が人手不足であり、また日本の研究レベルがどんどん低下していること。そんな中、片山会長は科学技術の研究開発に資するため、若い世代の支援にも取り組んでいます。

2002年、新潟県内の理工系大学院、大学、短期大学、高等専門学校に在学する学生・生徒を対象に、月額5万円を1年間支給する給付型の奨学金制度「公益財団法人ユニオンツール育英奨学会」を設立したのです。

[参考サイト]

ユニオンツール育英奨学会

「この地域の人たちが懸命に勉強して、いろいろな知識を得て、長岡市が光るまちでないと、ユニオンツールのこれからの発展もありません。そのためにも、家庭の事情などで進学できない人たちを奨学金で援助して、大学に通っていただこう。そんな思いで立ち上げました」(片山会長)

「一億総中流」といわれた時代もいまは昔、厚生労働省の2023年の報告書によると約9人に1人の子どもが貧困状態にあり、ひとり親家庭ではそれが約2人に1人となり、教育格差が広がっています。どうにか進学できたとしても、奨学金の返済や生活費の工面のためにアルバイトに明け暮れ、勉強や研究がままならないという話もよく聞きます。そんな中で、「返済不要」の給付奨学金は未来への希望となるはずです。

ユニオンツール育英奨学会の理事長は片山会長が務め、理事と評議員には長岡市の教育長や副市長、県内の理工系の大学・工業高等専門学校の学長・校長たちが名を連ねます。学生の選考を行うのは、現場で実際の教育に携わる人々がいいというのも、片山会長のポリシー。選考を経て毎年60人から70人が選ばれますが、受給した学生の声を奨学会のパンフレットから引用してみます。

「両親に迷惑をかけないようにアルバイトを始め、倹約に努めていましたが、学業との両立がうまくいかず悩んでいました。そんなときに採用され、奨学金によってアルバイトを減らし、その分の時間を勉強や研究に使い、サークルにも参加することができて、とても楽しい大学生活を過ごすことができました。将来に対して前向きに考えることができるようになり、大学院に進学しました」(長岡技術科学大学大学院・Yさん)

「家庭の事情もあり、学費などはすべて自分で負担すると決めていましたが、アルバイトが原因で十分に勉強ができなくなるのではと不安を抱えていたところ、この奨学金のことを知り、受給に至りました。経済的な支援を受け、積極的に資格試験を受けたり、インターンシップや海外研修に参加したり、貴重な体験ができました」(長岡工業高等専門学校・Kさん)

ユニオンツール育英奨学会は、奨学金による学生の支援と並行し、大学・大学院などの研究室にも研究助成金を支給してきました。こちらは1件200万円以内で、独創性や先見性といった基準で毎年15件から20件が選ばれ、これまでの支給実績は奨学金との合計で10億円を優に超えています。

「受給した人にはぜひ新潟県を盛り上げてほしいと思っていますが、県外に出てしまう人もいて、理事の方々と嘆くこともあります」(片山会長)

県内で学んだ人たちの県外流出は残念ですが、それも仕方ないことと片山会長は笑います。地域の未来のために、という動機で設立した奨学会ではありますが、若きエンジニアを広くサポートすることで日本全体の研究開発の発展に寄与したい、そんな気持ちが強いのでしょう。もちろん、その眼差しは社員にも向けられています。

「ユニオンツールの技術者の7割ほどが長岡技術科学大学と新潟大学の卒業生ですが、毎年1人か2人、博士号取得を応援しようと社会人ドクターコースに派遣しています。給料も出しますが、『会社に来なくていいから博士号を取ってください』と。社内にドクターも増え、そういう人たちが幹部になって力を発揮してくれています。また、若手の技術者を中心に語学力アップのために海外の大学で語学研修をしてもらっています。幹部のほとんどが海外勤務を経験しています」(片山会長)

育休・時短勤務の延長で子育て支援

地域に開かれた保育園も敷地内に

さらに、ユニオンツールは技術者だけでなく、子育てに奮闘する親たちの支援にも熱心です。そのひとつの形が、長岡工場の敷地内に2017年4月に開園した「ゆにおんの杜 南陽保育園」。ここは従業員の子どもたちと地域の子どもたちが通園している「地域開放型事業所内保育所」で、これを発案したのも片山会長でした。

「子育て世代の社員も多いですが、育児をしながら仕事をするのは大変ですよね。それで、朝ここに出勤する前に子どもを預けて、帰りは多少の残業があってもその時間までしっかり保育してくれる、そういう施設が必要だと考えました。もし子どもが心配なら、昼休みにちょっと会いに行ってもいいですしね」(片山会長)

“保活(保育園探し)”で疲弊することなく、自園調理のおいしい給食があり、紙オムツや布団も用意してくれる保育園が敷地内にある。日々忙しく働く親たちにとっては、この上ない理想的な環境でしょう。社員だけでなく、その環境を地域の人々にも提供しているのも、いかにも片山会長らしい考え方です。

育児は母親だけが担うものではありませんが、そもそも女性が男性と同等の条件を得られる働き口が少ない地方都市にあっては、いまだ育児負担が女性に偏りがちなのも現実。ユニオンツールは以前から、育児休暇を1年6ヶ月まで延長可能、育児短時間勤務を子どもが小学3年生になる年度末まで延長可能など、男女問わず従業員の子育てを熱心にサポートしてきました。片山会長は「女性がもっと安心して入社してくれる会社にしたい」と語ります。

「製造業ですから女性の入社はもともと少なかったのですが、これだけ人口が減っていく中で、やはり男女問わず力を発揮できる環境でなければ、これからの時代はやっていけません。工場で女性が管理職になるのは大変というイメージがありますが、当社では課長と副課長のどちらかは必ず女性という組織体系を目指して、積極的に登用しています」

現在、女性従業員は全体の25%で、保育園に魅力を感じて入社する方もいるそうです。保育園の担当で、ご自身も子どもたちを預けているという社員の方にも話を伺いました。

「定員は80人で、約7割が従業員の子ども、3割が地域の子どもたちです。0歳児や1歳児は4月入園が一般的ですが、こちらは育休を1年間取得した後、年度の途中でも入園することができます。私も子どもを2人預けていて短時間勤務をしており、とても助かっています。弊社は中途採用にも力を入れていて、履歴書の志望動機に保育園があることを書いてくれる方もいます」(吉塚祥子さん)

「園児はイルミネーションの点灯式でカウントダウンをして年長さんが点灯ボタンを押したり、ハロウィンには園で作った衣装を着て工場にお菓子をもらいに来たり、勤労感謝の日には工場見学をしたり。楽しそうに過ごしていますよ」と笑う吉塚さん。

地域に開かれているのは、2015年4月に施行された「子ども・子育て支援新制度」で地域型保育事業が後押しされたこともありますが、なにより地域を活性化し、少子化に歯止めをかけたいという、片山会長の願いがあってのことでした。

工場に慣れ親しんでいる子どもたちの中に、もしかしたら未来のユニオンツール社員がいるかもしれません。

製品だけでなく設備も自社製造!

PCBドリルが生み出される現場へ

取材の最後に、長岡工場の中を見学させてもらいました。この工場でつくられるPCBドリルは年間1億6000万本。ここから世界中に出荷されています。

案内してくれたのは、工場長の槇浩行さんと長岡総務人事課副課長の吉原朋子さん。

「国内でPCBドリルを手がけていた会社はみんな撤退してしまったので、ライバルは中国です。中国は安く大量に生産しますが、弊社のドリルのコーティング技術にはまだ追いついていません。生成AIの急激な普及で半導体パッケージの生産量も急増していますが、そうした電子部品工場の立ち上げにコーティングドリルを使っていただいていて、ここ1年ほどとても忙しい状態です」(槇さん)

「先ほど見ていただいたドリル先端のチップ(記事冒頭の写真)は、以前は1mmくらいの材料を、3台ほどの機械を使って0.3mmとか0.1mmまで削っていました。いまは1台の機械の中で細くして加工する、もう1台で溝を切って加工する。2台の機械でやれるようになりました。さらに、その2台の機械を1台にまとめた機械も立ち上げています。機械設計の技術者が30人から40人、ドリル設計の技術者が20人ほどいます。機械も自社製ですが、他社のものを調達するには時間がかかり、自社でつくったほうが早いんです」(槇さん)

ユニオンツールでは設備機械もすべて内製。中国・台湾にも工場がありますが、そちらでも長岡と同じ設備を使って現地使用分を生産していて、管理者は長岡から赴任し、設備の開発は長岡で行っているそうです。

刻一刻と変化するトレンドやニーズの中で世界最高品質の工具を作り続けるためには、機械も常にアップデートが必要。他社から仕入れるのではなく自社の製品に最適化した設備をつくることができれば、時代に即してちょっと規格や方式が変わっても柔軟な対応ができます。そうしたことを可能にしてきた高い技術力も、すべて「人」あってのもの。

かつて安い労働コストを求めて人を切り、国内の工場を閉鎖していった数々の日本メーカーがいま時代の変化とともに苦闘を強いられていますが、社員と技術を大事にする片山会長のポリシーがしっかりと社内で花開いているユニオンツールには、その心配はなさそうです。

ユニオンツールの工場は積極的に見学者を受け入れており、小学生から大学生、企業や行政関係者まで、たくさんの人が見学に訪れるそうです。

「小中学校の課外授業や地域巡検など、子どもたちがたくさん来てくれますし、小さいうちからユニオンツールという会社を知ってもらいたいので、出前授業やインターンシップなども積極的に実施しています」(吉原さん)

長岡工場を見学した子どもたちが就職を考える近い将来、ユニオンツールの製品のニーズはさらに高まり、会社はさらなる成長を遂げているはず。若者の流出という地方共通の課題が長岡にもあり、ユニオンツールも「常に人手不足ですよ」(片山会長)とのことですが、この職場環境や社風はいまの長岡、のみならずいまの日本社会において、とても魅力的に映りました。

2025年4月には待望の社員食堂が完成予定とのこと。働く人たちにとって、ますます快適で心地よい職場になることでしょう。長岡市民にとっても、この地で成長し続けるユニオンツールの存在は誇らしく、頼もしい限り。半世紀にわたり長岡とユニオンツールの間に培われた豊かな関係がさらに深まり、この先も共に発展していくことを願わずにいられません。

Text: 松丸亜希子 / Photo: 池戸煕邦

![http://[総合メニュー]イベント情報集約サイト5-3](https://na-nagaoka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/総合メニューイベント情報集約サイト5-3.jpg)