市民の“知りたい気持ち”に応えたい! 8部門もの「ハカセ」に会える長岡市立科学博物館【前編】

「博物館」と聞いて、なにをイメージするでしょう。学校の社会科見学で訪れた場所や、古くて貴重なものが陳列された静かな空間を思い浮かべる人も多いかもしれません。それも博物館のひとつの側面ではあります。しかし、長岡市立科学博物館(以下、長岡科博)は、小学校で出前授業をしたり、森に分け入って動植物を観察して解説したり、学芸員たちが積極的に館外に出て、市民の“知りたい気持ち”に応えるアクティブな企画運営をしています。

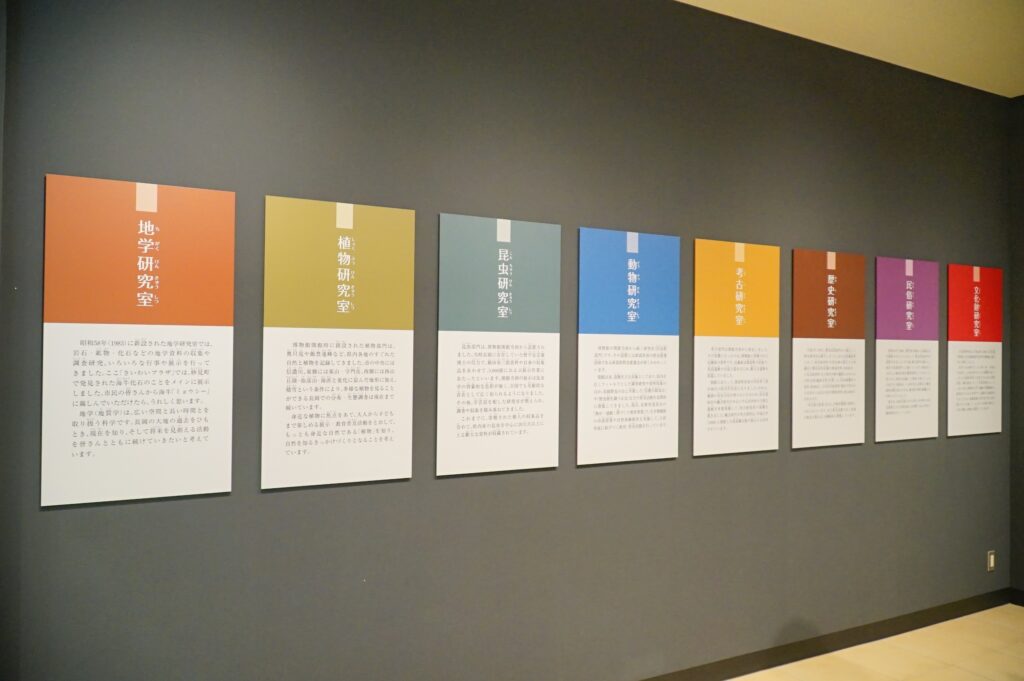

地学・植物・動物・昆虫の自然科学系4部門、考古・歴史・民俗・文化財の人文科学系4部門。8つの研究室のエキスパートが活躍する長岡科博を訪ね、野外イベントにも参加して取材しました。前後編に分けてお届けします。

2度の移転を経て現在の場所へ

長岡市民と共に歩んだ74年

長岡科博はJR長岡駅大手口から南西に車で5分ほど、かつて長岡市役所本庁舎だった複合施設「さいわいプラザ」1階にあります。この場所に移転したのは2014年4月のこと。この夏で開館74年になりますが、1951年8月の設立から1978年3月までは、ここから車で東へ15分ほどの通称“お山”、市民の憩いの場である悠久山公園の中にありました。設立の経緯がちょっと変わっていて、公式サイトにこんな記述があります。

「設立には野鳥の愛好家が中心となって、さまざまな市民団体からの支援を受け、行政がそれに乗った形で、今で言う市民参加の形で建設されたユニークな博物館です」

行政主導ではなく、新潟県野鳥愛護会の呼びかけを機に始動したという、なかなか珍しい経緯。国立科学博物館や山階鳥類研究所などから展示・収蔵資料のサポート、地元企業の北越製紙(現 北越コーポレーション)から寄付金などを得て開館、翌1952年4月に新潟県初の登録博物館となりました。設立当初の部門構成は、植物・昆虫・鳥獣・考古の4部門。その後、1969年に歴史民俗部門が新設されました。

“お山の博物館”と呼ばれて親しまれ、年間3〜5万人の来場者で賑わいましたが、施設の老朽化もあり、1978年に新しい長岡市庁舎(現さいわいプラザ)が建設されたのを機に、それまで市庁舎が入っていた柳原町の建物に移転しました。さいわいプラザから車で5分ほどの、柿川沿いの場所です。

その後、1983年に地学部門を新設し、1991年には歴史部門が独立。1998年に埋蔵文化財などを扱う文化財部門が加わり、現在の自然科学系4部門・人文科学系4部門の8部門となりました。 しかし、旧柳原分庁舎もまた建物の老朽化で取り壊しが決まり、再び移転することに。2014年に現在のさいわいプラザに移り、3カ所めの場所で活動を続けています。

さっそく、さいわいプラザの中に入ってみましょう。

ふらりと気軽に立ち寄ってほしいから

入館も講座も駐車場も、すべて無料!

歴史や自然、民俗など、長岡について広く深く知ることができる場所として、70年余にわたり親しまれてきた長岡科博。その概要について、総括副主幹の田中洋史さんに伺います。

「特徴は、やはり総合博物館であるということ。自然や歴史など、ひとつの分野に特化した博物館はありますが、自然と人文の総合博物館は新潟県内には少ないです。8つの研究室があって各分野の学芸員がいるというのは、市町村レベルではあまりないと思います。学芸員はライフワークのように自分の研究をしていて、調査や学会であちこちに出張したり、展示の前は資料を借りるために現地に出向いたりしているので、県内だけでなく全国にネットワークを持っている人も多く、それが長岡科博の財産です」

「私たちの仕事は資料の調査・研究、展示、教育普及活動で、この3つのバランスをどう取るか、みんな工夫しています。企画展は年4回、8部門なので2年に1回のペースで各研究室が担当します。それぞれ自分のテーマを温めていて、会議でアイデアを出し合って時期はいつがいいか考え、向こう2年間の予定を決めます。初公開資料の収蔵資料展や毎年定番の『長岡藩主牧野家ゆかりのおひなさま展』など、複数の研究室が合同で展示することもありますし、『長岡開府400年』とか、タイムリーなものがあるときに長岡市の周年事業として開催することもあります。私の専門は歴史ですが、ほかにもいろいろな研究者がいて、博物館の外へ積極的に飛び出して、調査や普及活動に取り組んでいます。それぞれの研究室の特性による動きがあって、それが総合博物館のおもしろいところです」

「展示のほかに、学芸員が探鳥会やネイチャーセミナー、昆虫採集、クラフト・工作、歴史を学ぶまち歩きなど、参加者を募っていろいろなイベントをやっているのですが、それぞれの調査・研究成果を紹介する機会として、今年度から毎月第3木曜日(8月は第3土曜日)の午後に講座を開催しています」

講座初回の担当は田中さんで、6月に「戦災と震災の歴史学─近現代の長岡を歩く─」というテーマで開催されました。第2回以降のラインナップは「縄文文化の起源をさぐる─科博所蔵の重要文化財から─」「クワガタムシを飼ってみよう」「草木の命の始まり─実生(みしょう)を楽しむ─」「古代長岡の土器生産─須恵器窯を中心に─」「プランクトンの化石から考える長岡の地史2億年」「なつかしのおかしとおさべ菓子店─おかしにつまった栃尾の思い出─」「どんな鳥がヤマウコギを採食しているのか?─果実を通してみる鳥と植物の関係性─」「牧野家と長岡のおひなさま」「貞心尼(ていしんに)の真実─良寛との出逢いから200年─」という、いずれも興味深い全10回。長岡科博の職員が分担して講師を務めます。

「講座でお話しすることはそれぞれの研究テーマで、いずれ展示や論文になるかもしれません。定員15人、会場は1階の交流室で、小さな部屋ですが、展示室が近いから『ちょっと展示を見に行ってみましょう』ということもできるし、かしこまった雰囲気でなく、お互いに無理なくやれるかなと。来年度以降もシリーズ化できたらと思っています」

長岡科博は入館料も講座も、駐車場も無料。それも利用者にうれしいポイントのひとつです。

「さいわいプラザの中にあるので、中央公民館を利用する人、健診を受ける人、子どもを連れたお母さんやお父さんも来ますし、無料であることを喜んでくださっています。将来的に、もっと広いスペースで大規模な展示をやってみたいという希望もありますが、いまはこの場所でできることを大切にしています。また、教育委員会の『熱中!感動!夢づくり教育推進事業』の一環として、『博物館の先生がやってきた』という出前授業と『バスで行く科博見学』の2つを実施しています。市内の保育園・幼稚園、小中学校を対象に募集するのですが、おかげさまでけっこう人気があるんですよ」

「私も子どものころに旧柳原分庁舎時代の長岡科博に行ったことを覚えていますが、子どもたちには『ここで標本や土器を見たなぁ』とか、なにかそういう引っかかりを持ってもらえるといいですね。うちの学芸員たちもきっと、そんな記憶を持っている人が多いでしょう。だから無料で間口を広げて、なにかのついでに展示も見てもらえたら。長岡科博をたくさん活用してもらいたいんです。博物館、図書館、文書館の頭文字を取ってMLA(Museum, Library, Archives)と言ったりもしますが、長岡市でこの3つがうまく連携して機能したらいいなと思います。なかなか3つそろっているところはないですから。そのために私も努力しているところです」

カブト・クワガタ好きの昆虫少年が

研究者を志すきっかけは長岡科博だった

9月15日(月・祝)まで開催中の企画展『長岡カブト・クワガタ学』のご担当、昆虫研究室の星野光之介さんにもお話を伺います。星野さんは地元・長岡出身で、研究者になったきっかけがまさに長岡科博だったそうです。

「小さいころからカブトムシやクワガタムシが大好きで、それが始まりです。捕るのが楽しくなって、『こういうところに行って、こういう木があれば、この時期ならこれがいるな』と予測し、当たるとものすごくうれしくて(笑)。なかなか捕れない種類が努力の末に捕れるとやめられなくなるんです」

「私も旧柳原分庁舎時代の長岡科博によく通っていました。標本を作成して、長岡科博が開催している『昆虫標本展』にも毎年出品して。『標本展』はいまも続いていて、ここで受賞して研究者になった人がたくさんいるんですよ」

高校卒業後、昆虫学の盛んな九州大学に進学し、大学院も含めて6年間を福岡で過ごしました。

「大学院ではネブトクワガタというクワガタの遺伝子の研究をしました。遺伝子を調べると虫の歴史がわかります。いま多様な生き物がいるのですが、ずっと遡ると共通の祖先に行き当たる。究極的にヒトとカブトムシの共通祖先がいるわけです。ネブトクワガタだと数十万年前、数百万年前まで遡り、そこからちょっとずつ道を違えて、それぞれの道を歩んでいまに至る。その間に遺伝子の突然変異が蓄積されるので、蓄積の度合いを見ながら、どれくらい前に枝分かれしたのかについて研究をしていました」

修士課程を終え、博士課程に進もうと考えていた星野さん。ちょうどそのころ、大学進学を相談した長岡科博の学芸員が退職するため、後任の募集があることを知りました。全国から応募が集まる狭き門ですが、星野さんは見事採用され、子どものころから慣れ親しんだ長岡科博に就職することに。

「いつか長岡に戻ろうと思っていたわけではないのですが、募集があったので迷わず応募しました。博物館の仕事は楽しいです。ただ、公務員でもあるので、市役所は大変だなと思うこともありますね。市役所のルールを頭に叩き込んで遂行しつつ、研究者でもあるので、そちらの仕事は自分で考えてやっていかなければいけない。同時に2つの立場があるようなイメージです。昆虫研究室は展示のほかに、馬高縄文館や栃尾の道院高原オートキャンプ場などで年10回ほど昆虫採集のイベントをやっています。市街地からすぐの場所で虫捕りができるのが長岡のいいところですね」

9月15日(月・祝)まで開催中!

『長岡カブト・クワガタ学』をお見逃しなく

長岡科博では現在、星野さんが企画した『長岡カブト・クワガタ学』を開催中。長岡・新潟で生息している全てのカブトムシとクワガタムシをここで見ることができます。

「カブトムシ・クワガタムシは長岡に12種類、新潟県全域だと17種類います。長岡は海があり、川が流れ、平野があって、両側に山があってと起伏に富んだ土地なので、たとえば信濃川にしかいない虫とか、場所によって昆虫の種類がけっこう違うんです。“環境を映す鏡”という見方をすると、それぞれの場所でまるで種類が違うことが本当におもしろいなと感じます。世界にはクワガタムシが1800種類、カブトムシは2000種類いて、そこに進化のおもしろさが詰まっています」

地下の収蔵庫も案内していただきました。膨大な昆虫標本のほかに鳥や動物の剥製など、各研究室の貴重な資料が保管されている場所です。

「標本は保存状態がいいと数百年持ちます。昆虫をカラカラに乾燥させ、乾燥剤と防虫剤を入れて、温度と湿度を一定になるように管理しています」

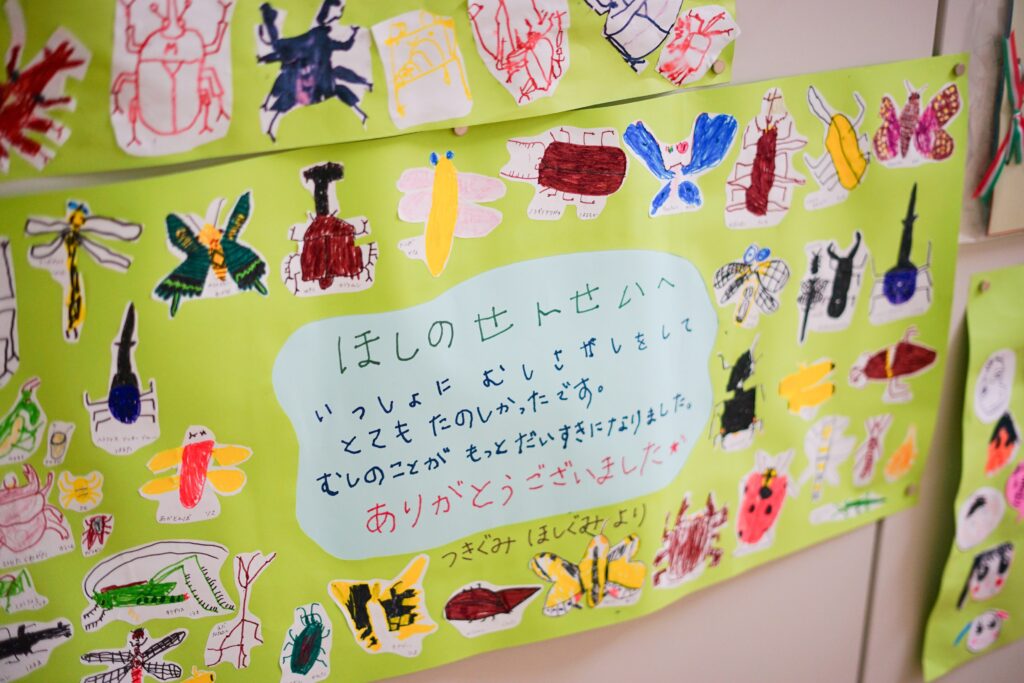

「仕事をしていて楽しいのは、子どもたちの成長を見ることです。虫が捕れなくて泣いてた子がひとりで捕れるようになり、どんどんたくましくなっていく。まだ8年目ですが、子どもたちがいつか『こんな仕事に就きました』と報告に来てくれるのが楽しみです。いまは人手不足ですから、昆虫を研究している学生たちの就職先はいろいろあるし、虫好きな子たちにも『がんばりなさい』と勧めやすくなりました。ほかの仕事をしながら趣味として虫を楽しむこともできるし、研究者との間に垣根はなく、市民に広がっている分野だからこそ博物館がある、そんなふうに考えています」

昆虫好きな方は、こちらもチェックを。星野さんが副代表を務める団体で、イベント情報も載っています。

[参考サイト]

昆虫はかせネットワーク

https://konchuhakasenet.com

ぜひ気軽に長岡科博に足を運び、学芸員のみなさんに質問してみてください。カブト・クワガタから、またいろいろな側面から、地域を再発見する機会になるはずです。

【後編】では、長岡科博のイベントレポートをお届けします。市民の“知りたい気持ち”に応えようと、各研究室がさまざまイベントを企画運営していますが、6月の梅雨どきに東山ファミリーランド自然観察林で行われた「生きものガイド:会えるかな?森のカエルたち」を取材しました。

Text: 松丸亜希子 / Photo: 池戸煕邦

![http://[総合メニュー]イベント情報集約サイト5-3](https://na-nagaoka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/総合メニューイベント情報集約サイト5-3.jpg)