すべての人に居場所と生きがいを。「UNE」が創出する包摂型コミュニティの新しい風景【後編】

新潟県長岡市栃尾地域の一之貝(いちのかい)。2011年の春、この人口300人ほどの集落に地域活動支援センター「UNEHAUS」を開き、始動したNPO法人UNE(うね)は、誰もが自分らしく安心して生きられる社会の構築を目指し、農業と福祉に軸足を置いた事業に取り組んでいます。

前編では、UNEHAUSの大広間で平日のお昼にオープンする農家レストラン「うねごはん」のレポートと、代表理事の家老洋さんに伺ったUNE設立に至るお話を紹介しました。後編では、ユニークな加工品の製造に従事するスタッフのおふたり、どぶろく杜氏の齋藤喜一さんとクロモジ担当の納谷光太郎さん、それぞれの活動現場を訪ねます。

▼前編はこちらから

すべての人に居場所と生きがいを。「UNE」が創出する包摂型コミュニティの新しい風景【前編】

棚田で栽培した希少米「亀ノ尾」を使った

長岡市第1号のどぶろく「雪中壱乃界」

農家民宿・農家レストランを営む農業者が自家栽培米を原料にどぶろくを製造する場合、酒税法の特例として酒類製造免許に関する年間最低製造数量基準を適用しない「どぶろく特区」という制度があります。長岡市も2013年に認定されており、これを活用してUNEは2015年に「どぶろく製造免許」を取得しました。

UNE副代表理事で、どぶろく「雪中壱乃界(せっちゅういちのかい)」を手がける杜氏の齋藤喜一さんは、隣の比礼(ひれい)集落出身。繊維の町・栃尾の織物メーカーで30年にわたり技術開発担当として勤務していましたが、不況で会社が倒産し、福祉の仕事で地元に恩返しをするつもりでUNEに転職したそうです。

UNEHAUSから歩いてすぐの高台にある「どぶろく工場」。やはり空き家を活用したもので、ドアを開けた途端、発酵の甘酸っぱい香りがあふれ出てきました。

「雪中壱乃界」の原料は、漫画『夏子の酒』にも登場する幻の米「亀ノ尾」。UNEの棚田で減農薬・無化学肥料で栽培した酒米を使っているそうです。

隣の比礼集落から通い、醸造を担当する齋藤喜一さん。ご自身はまったくお酒が飲めないそうですが、「どぶろくは毎回違うものが出来上がるから面白い」とのこと。

「アルファ化米粉」を作る長岡市の製粉機メーカー「ウエスト」の物語はこちら。

下請け工場が世界オンリーワン企業へ! 米粉ブームをリードする「水冷&アルファ化製粉機」の革命

「昨日仕込んだのがこちらです」と、発酵が始まったばかりのものを見せてくれました。「まだ粒がありますが、これが2週間経つと、どぶろくになるんですよ」

仕込んだばかりの状態がこちら。見た目はおかゆですが、甘酒のような香りが鼻をくすぐります。

UNEに加わって8年、Oasis Rでの野菜作りにも携わる齋藤さんが醸造に関わるようになって5年が経過し、一滴なめただけで仕上がりがわかるようになったそうです。

「米粉仕込み」「蒸し米仕込み」四合瓶を2200円で販売中。UNEのサイトからも購入できます。全国どぶろく研究大会で2019年に「蒸し米」が優秀賞、2022年に入賞。結果が発表されたばかりの2023年は「濃芳醇の部」で「蒸し米」が入賞、「淡麗の部」で「米粉」も初入賞という快挙を成し遂げました!

齋藤さんが毎日せっせと世話を焼き、丁寧に醸した生のどぶろくを買って工場を後にしました。

ドローンで撮影したUNEの棚田。標高400mの風光明媚な場所にあり、山の湧き水を引いて作られたお米がおいしく育つ理由がこの写真からも伝わります。写真提供:認定NPO法人UNE

栃尾に自生する「クロモジ」活用に期待

次期リーダーが継承し、つなぐ地域の未来

「うねごはん」をいただいていたとき、出されていた芳醇なお茶に感激していたら、向かい側に座っていた男性が「それ、うちの『くろもじ茶』なんですよ」と教えてくれました。家老さんが信頼し、後継者として期待を寄せるUNE事務局長の納谷(なや)光太郎さんです。

老舗の蕎麦店に15年間勤務し、最後は店長にもなりましたが、2015年に双子を授かったことで働き方と生き方を見直す中、UNEと出会った納谷さん。見学を兼ねて「うねごはん」に参加し、たくさんの人が楽しく食卓を囲む風景に豊かさを感じたそうです。家老さんの「うちは給料は安いけど、時間の融通は利くから、家族中心の生活ができて子育てにいいんじゃない?」という言葉に背中を押されて転職しました。

納谷さんが担当している “和製ハーブ”クロモジ(黒文字)は、栃尾の山に自生する高さ2mほどのクスノキ科の落葉樹。千利休が茶席で愛用した楊枝の材料になったことから、高級楊枝の代名詞としても知られ、UNEではその芳香と成分を生かしたオリジナルのお茶、エッセンシャルオイル(精油)、枕にスプレーする「ピローミスト」などを作っています。

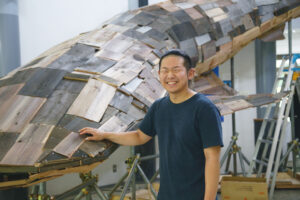

8年前にUNEに加わった納谷光太郎さん。長岡市寺泊地域の出身で、小学生の双子の女の子のお父さんでもあります。食事をしながら、クロモジの魅力を熱く語ってくれました。

「ゲラニオールには抗菌・抗ウイルス作用もあり、ラベンダーなどにも含まれるリナロールという精油成分は胃腸の調子を整え、血圧を下げる効果もあります。ゴールデンウィーク明けに若芽が出て花が咲くので、以前はみんなで山に入って採取して、お茶にして飲むという『くろもじツアー』を開催していました。いまはコロナ禍で休止していますが、落ち着いたら再開したいですね。10日間くらいしか咲かない花をぜひ見たいと言って東京からいらした方とか、有名なアロマの先生が参加されたこともあるんですよ」

いいこと尽くめで知れば知るほど興味深い栃尾の財産、クロモジ。納谷さんの案内で「くろもじ工房」を見学させてもらいました。

例にもれず空き家を活用した「くろもじ工房」は、「どぶろく工場」の並びに2018年にオープン。屋内に足を踏み入れた瞬間、クロモジの芳香がフワ〜ッと漂ってきました。

「焙煎してお茶にしているところも多いのですが、うちは生にこだわっているので、枝と葉を丁寧に洗って乾燥させて作っています。えぐみが出ないように枝の切り方を工夫し、いろいろ試して製品化しました。お茶にできない部分は搾油してミストにするので、クロモジは捨てるところがありません。すべて活用しています」と納谷さん。

その名のとおり黒い色が特徴的なクロモジの原木。幹と枝から、あの「養命酒」の主原料となる生薬「烏樟(ウショウ)」が取れるそうです。かつて宮中でこの枝が歯磨きに使われたこともあったとか。

「編み物を教えていて、生徒さんからUNEのことを聞いたんです。クロモジがあると知り、ミストとお茶をいただいてみて、これはいいなと思って参加しました。クロモジは香りがいいし、気持ちが穏やかになるっていいますよね。家から駅まで自転車で来て、駅からは送迎してもらっています。ここに来るのは楽しいから、ずっと続けたいと思っています」

枝切り作業に励む船山さんの本職は編み物の先生。「月曜と火曜の週2回、朝から来て、みんなでお昼ごはんを食べて夕方まで。私は里山が好きで、クロモジが大好きなんです」

「ここでは先人たちが作ってくれた棚田に行く道すがら採取できるので、環境としては恵まれていますね。成分もよく、エッセンシャルオイルに向いています。県内の酒造メーカーがクロモジでクラフトジンを作ってみようとか、引き合いがたくさんあって、今後も注目される商材だと思います」と納谷さんは目を輝かせます。

「飲食業界のことしか知らずにUNEに加わりましたが、いろいろな経験ができるのがここの楽しいところです。僕らがいま試行錯誤していることが、日本で起きている問題解決のヒントのひとつになる可能性もある。それに携わっていることにやりがいを感じます。このコミュニティをどう維持していくか、利用者さんもボランティアさんも、若い世代をどう取り込んでいくか、それが僕に課せられた大きな課題です。家老代表のような発想力や人脈はないけれど、同じことをやっていたら成長がありませんから、自分なりにやっていけたらと思っています」

「くろもじ茶」は枝茶とリーフティーの2種類で、詰め合わせのギフトセットも。右の「ピローミスト」を枕にシュッとスプレーすれば、リラックス効果で安眠できそう。商品はウェブサイトから購入できます。写真提供:認定NPO法人UNE

送迎サービス利用者からは、こんな声も。

「家老さんの仕事に賛同して会員になりました。食事に誘っていただて、病院や温泉への送迎で快く楽しく接してくださるので、一人暮らしのばあちゃんにはありがたい存在です」(80代女性)

「活動に共感して週1、2回ボランティアをしています。一之貝には公共交通がないので、駅からの送迎があるおかげで活動に参加でき、充実した時間を過ごしています。往復1時間ほどの車内では仲間のボランティアさんたちと気軽にお話ししていて、それも楽しいひとときです」(50代男性)

「UNEとは設立のときからのお付き合い。以前はバイクであちこち行っていましたが、離れて暮らしている子どもに運転を止められ、サービスのお世話になっています。月に一度の通院は友だち2人と一緒に送迎してもらっていて、通院後のスーパーでの買い物と『うねごはん』が楽しみです」(80代女性)

様々な人たちが集い、それぞれ適性に合った仕事をしながら交流するUNEHAUSは、ますます厳しいフェーズに入ってきたこの国で、希望を捨てずにしなやかに生き抜くためのアイデアが詰まった場所です。

UNEが試行錯誤を繰り返す中で獲得した現場での豊かな経験と、それに裏打ちされた知見が若い世代に継承され、家老さんが語ってくれたように、二之貝、三之貝、四之貝と、あちこちに助け合いと分かち合いの理念が伝播していったら、安心して暮らせるコミュニティがつくれるのではないか。そんな一縷の望みを感じ、恩恵をただ享受するのではなく、地域の包摂力を育てるために自分にできることは何かと考えさせられた取材でした。

UNEに事務局を置く「北荷頃・一之貝・軽井沢集落連携促進協議会」主催の子ども向けイベント。写真提供:認定NPO法人UNE

まずは「うねごはん」やイベントでUNEの世界を気軽に体験してみることから。共感して居心地のよさを感じたら、ボランティアやインターンとして仕事に加わったり、UNEの商品を購入したり、賛助会員になったり、寄付をしたり、社会の風景を少しずつ変えていくために、できることを始めてみませんか。

この外壁と看板が目印。次はいつ行こうか。誰を誘おうか。UNEHAUSは通いたくなる場所です。

Text: 松丸亜希子 / Photo: 池戸煕邦

(稲刈りなど活動の写真は認定NPO法人UNEにお借りしました)

●インフォメーション

UNE(うね)

[住所]新潟県長岡市一之貝869

[電話番号]0258-86-8121

[e-mail]une_aze@yahoo.co.jp

[URL]https://www.une-aze.com

[Facebook]https://www.facebook.com/unehasuichinokai

![http://[総合メニュー]イベント情報集約サイト5-3](https://na-nagaoka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/総合メニューイベント情報集約サイト5-3.jpg)