地方にアートの居場所はあるか? 長岡アートコレクティブ「模様」と考える、地元で「つくる/くらす」こと

長岡市中心部の繁華街、殿町の外れ。シャッター店舗や空き物件が並ぶ少しさびしい一角にあるビルの2階に、真っ白な展示空間が出現した。2023年の10月に生まれたばかりのこの空間は「長岡アートコレクティブ『模様』」。

アートコレクティブとは、複数の作家が共同運営しながら制作をしていく場所、あるいはその枠組みを指す言葉。運営するのは長岡造形大学の卒業生である、岩崎渚、江原正美、加治聖哉、さとうゆか、倉持至宏、藤井真梨子、渡邉葉月(五十音順、敬称略)の7名の美術作家だ。加治聖哉さんは以前にも「な!ナガオカ」で取材した廃材木工の作家だが、他のメンバーは絵画、工芸、ミクストメディア(※性質や種類の異なる複数の媒体または素材を用いる技法)など、領域の異なる幅広い顔ぶれとなっている。展示スペースの奥にはそれぞれのアトリエとして使われている空間があり、メンバーは日々の制作もここで行う。

この「模様」の特徴は、いわゆる貸ギャラリーではなく、この場所を運営する美術作家たちの合議のもとに方針が決められていくアーティスト・ラン・スペース(※アーティストが運営する場所)であること。美術館や商業ギャラリーとは違う、作家の問題意識や美意識を問うていくことを第一にした場所なのだ。それを示すように、運営作家の一人である渡邉葉月さんの主導のもと、第一弾の企画として、パレスチナの状況に対してアーティストができることを問う合同展『眼差し』が急遽開催された(現在は終了)。

このメンバーを集めたのは、長岡造形大学の教授である遠藤良太郎さん。2015年から2023年まで、市内にある複数のスペースを使って「長岡芸術工事中」というアートイベントを主導した人物だ。「芸術工事中」の終了と同時にこの場所を立ち上げた意図、「アートで活動すること」の難しい地方都市において造形大という美術大学がどのような存在であるかといったことも伺うべく、渡邉さんとともにお話を伺った。

アートが根付いていないまちに

どうやってシーンを作るのか?

——「模様」のオープンは2023年の10月ですね。ちょうど、最後となる「長岡芸術工事中」が開催されたタイミングでした。こうした活動をしようという話は、いつ頃からあったんでしょうか?

渡邉 話自体は、2022年の暮れから動き出しました。参加作家たちとのオンラインでの打ち合わせから始まって、23年の春先からみんなで壁を建てたりして、10月オープンに漕ぎつけたという形です。

——現在の参加作家は全員で7名ですが、最初からこのメンバーでやろうという話だったのですか?

渡邉 もともと面識のあった方もいますが、全員が顔見知りだったわけでもないんです。遠藤先生が最初にこれから長岡や新潟で活動していく作家たちをピックアップして、「みんなでやってみないか?」と言ってくださった時点ではもっと多くの作家がいて、話をしていくうちに今のメンバーに落ちつきました。

——遠藤さんはどのような基準で、そのメンバーに声をかけたのでしょう。

遠藤 基本的には長岡を中心に新潟をベースとして活動する、造形大ゆかりの20代後半〜30代くらいの若手作家たちです。

私が「長岡芸術工事中」を始めたのは、造形大に着任して長岡に来た翌年の2015年です。その第一回目の実行委員長を務めていただいたのが、ちょうど大学院に進んだばかりの渡邉さんでした。最初は造形大の学生だけが参加するイベントでしたが、その後、回を重ねていくにつれて造形大との関わりを問わず市内外からゲストアーティストを呼ぶようになり、地元で活動しているさまざまな作家たちと出会うことができました。

「芸術工事中」自体は、一緒に立ち上げた教員が造形大を離れたこともあって10回(2023年度開催)をもって役目を終えようということになったのですが、そこで「では、我々は何かを残すことができたのだろうか?」と考えたんです。我々が「芸術工事中」を立ち上げたのは「これだけの人口がいるまちなのにアートが根づいていない」、つまり「アートシーンがない」という大きな問題意識からでした。それが達成し得たのかというと、必ずしもそうではない。であれば、形を変えてそれを続けようと思ったんです。そこで渡邉さんなど、これまで「芸術工事中」をきっかけに出会った若手作家たちに「こんなことをやってみない?」と声をかけてみたのがはじまりですね。

——シーンというものは、多様な人たちの活動の過程や結果が同時多発していった先にいつの間にかできていく、偶然性も孕んだものですよね。あらゆるものが集積する大都市ならいざ知らず、地方都市はプレイヤーが分散してしまっているがゆえに集団的な動きが起きづらい難しさがあると思います。「芸術工事中」の10年と、それを踏まえての「模様」のチャレンジは、どのように違うのでしょう。

遠藤 一番大きな違いは、「模様」に集っているのは学生ではない、現役の作家ということです。自分自身も造形大の教授という肩書きがある一方で、このまちに移住した画家という立場でもあります。それゆえに、地方都市で作家として活動をしていくことの難しさも感じている。そんなふうに同じ環境の中で活動をしている作家たちを集め、制作や発表の場を共有することで、さらに深いつながりを形成していくということ。それは自分が、東京を離れて試したかったことでもあるんです。

もうひとつは、もう学生ではないので、どのように運営していくかは自分たちで決めてもらうということですね。私は大人として、口出しをせず見ているだけ。ミーティングにも出ませんし。今日の取材も、自分が出るのはよそうと思っていたくらいです(笑)。どうしても立ち行かなくなりそうなら少しだけ介入することもあるかもしれませんが、主体はまず作家たちです。

——人が多く集まるほど、方針を統一するのは難しいことだと思います。仕組みやルールだけでなく美意識や、お金の問題まで含んだ合意が必要になってくると思うのですが、そこはすんなりとまとまったのでしょうか。

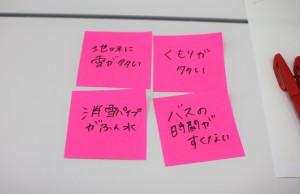

渡邉 そこに関しては、実はまだ現在進行形で作り上げている最中なんです。ですが、「社会とアートの有機的な交差点になること」というコンセプトは共通のものとして存在しています。そのために、活動としても既存のギャラリーやスペースのような商業ベースの方法論とは少し違う動き方をしていきたいというところまでは合意しているんですが、ではどのようにこの場所を経済的に持続させていくか? という方法論の部分はまだまだ議論が必要です。メンバーの企画展を年に4〜5本やって、その合間に学生や一般向けの貸ギャラリーの機能も持たせる、または展示だけでなくてもワークショップやトーク、読書会といった機能も持たせる……というイメージを念頭に、運営しながら細かいやり方を微調整していきたいです。

遠藤 「芸術工事中」は長岡市や、協賛してくれたライオンズクラブのお金で運営していましたが、意思決定をいかにスムーズに、または健全に行うかということを考えると、本来は自主財源のほうが絶対にいいんです。30代そこそこの作家たちに日々の仕事をしながらここを運営するだけのお金があるわけではないので私も少しだけ援助をしていたりしますが、若い人たちのほうがクラウドファンディングなど今なりのやり方を考えることもできますから、なんとか軌道に乗せたいですね。

——意思決定ということでいえば、現在行われている『眼差し』(※取材時)が初の企画展ということになります。渡邉さんが中心となって企画されたこの展示は、現在イスラエルがパレスチナにおいて行っているジェノサイドに対してはっきりとNOの声を挙げるものです。このように社会にコミットしていくスタイルや、その際の政治的な立場に関しても、全員の総意のうえで決まっているということでしょうか。

渡邉 私個人としては、このような状況に対して口を閉ざしているようでは、せっかく場所をやっている意味がないと考えています。また、ただ展示をするだけでなく、世の中の人がどう考えているかを問うたり聞いたりしていく場所を積極的に作らなければならないという思いもあります。そして、私とまったく同じベクトルでなくても「社会に対して問いを投げかける場所でありたい」という考えは、他のメンバーも同じだと思います。

今回は私自身がどうしてもこの状況に対して何かをしなければならないと思い、「模様」のメンバーのLINEに「どうしても我慢できないから、こういう企画をやらせてください!」と投げたら、メンバー全員が強く後押しをしてくれて実現しました。今回の企画には「模様」の外の作家たちも参加してくれていますが、その中には展示に参加していないメンバーを介して声をかけた方もいますし、誰が企画の舵取りをする場合でも、みんなで連動することができれば理想的です。

「米百俵」の長岡に足りないものは

「実用性のないもの」を解する心?

——展示の反響はどうでしたか?

渡邉 新潟日報さんに取り上げていただいた際にはお客さんも増えましたが、新聞の購読層になるとやはり年配の方が多いんですね。それももちろんありがたいのですが、戦争や平和のことを一番知って考えてほしい若い人たちに訴えかける力が、まだ足りないと感じました。オープンしたばかりですし、そもそもこの一帯にはこれまで若い人が来るような場所がなかったので、ほとんど認知されていないというのが現状です。これからどのようにそこをクリアしていくか、考えなければと思っているところです。

遠藤 造形大とも、もう少し連動できるとよかったんですけどね。スマートフォンもある今、若い人たちは決して情報過疎ではないはずなので、いかにそこに届けるか。

——車移動がメインの都市で、駅に近いとはいえ繁華街からも外れたビルの2階というハードルの高い場所ですから、偶然に人が入ってくるというのはなかなか難しいですもんね。

渡邉 メンバーそれぞれの生活リズムを考えると表のギャラリーは今のところ土日開催の展示やイベントが精一杯なので、一見すると平日は何も活動していないように見えると思います。ですが、裏のアトリエでは、平日や夜間も制作の作業を行なっているメンバーがいます。単なるギャラリーではなくアトリエが併設された場所としてのおもしろさもあると思うので、表から見えにくい活動もどんどん発信したり、まちにひらいたりしていけるといいのかもしれないですね。

——この場所に限らず、地方都市において「アートで活動を続けていく」というのは並大抵のことではないと思います。遠藤さんは長岡の現状についてどう思われますか?

遠藤 はっきり言って、非常に厳しいです。私自身も画家として「この土地でどうしていこう?」ということは常に考えてきましたし、造形大の美術・工芸学科の教員としても学生たちの将来を考えざるを得ない立場なのですが……。東京の美大と違って、長岡造形大の、特に絵画を専攻する学生は、そんなに作家志向じゃないんですよ。もともと絵が好きで、もっと描いていきたいと思って進学はしてきても、プロの作家にまでなる学生は、この10年で数名いたかいないか。他は何らかの仕事につくわけですが、絵画を生かした仕事なんてそんなにないですよね。金属工芸なんかは産業もありますし、学んできたことを仕事に生かしていく道がもう少しひらけやすいんですが。

——そもそも造形大には、ファインアート(※実用性を離れた「純粋芸術」と呼ばれる類の芸術)よりもデザインや建築の領域の割合のほうが多いというイメージがあります。

遠藤 そう、美大の学生だからといってファインアートに興味がある人ばかりではないんですよね。全体の中で、こういう場所にアートの展示を見に来る人は1割いないと考えてもいい。デザインや建築の分野には「就職」をゴールにして、そこに一直線に向かっていく人が多いですし、大学も、お金を出してくださる親御さんの手前、就職実績などをアピールせざるを得ない事情がありますから、どうしてもそちらのボリュームが大きくなります。

でも、アートというのはどうしても回りくどかったり、実用性がなかったりと、いわゆる就職のためのポートフォリオに書くような性質のものではない部分が大きいので、その才能を生かすこととお金を稼ぐということが結びつかない場合も多い。ここに乖離が生まれているというのが現状です。

——造形大に限らず、大学の“職業訓練校”化という問題がありますね。「学問や研究をするため」ではなく「就職するために大学に入る」という日本的な発想の先に、「就職に結びつかない科目など意味がない」という思い違いが起こっている。特にアートは「そもそも実際的な利益を得るためにやっていない」という性質があるもので、だからこそ、それを通じて既存の社会の思い込みや通念といった硬直をほぐす力を持つわけですが、受け取る側にその余裕がないと「わからない」で終わってしまう。

遠藤 そこは美大の教員としても、頭の痛いところです。

渡邉 もちろん、建築やデザインの領域の中でもアートに興味がある人はいると思うんですが……ただ、市内の中心部にいても、美大生らしき人をほとんど見かけないのは確かですね。

——長岡市はこれだけ大きな都市なのに、中心部にホワイトキューブ(※白い壁や床で構成された、作品のテイストを問わず展示できる空間)のギャラリーが存在しないというのも、かなり珍しいことのように思います。

遠藤 人口規模で言えば新潟県では第二の都市なのに、アートの土壌は驚くほど小さいです。「芸術工事中」の初年度は、まちの芸術祭と言っても「何それ?」という受け止められ方でした。2週間の開催で、お客さんは実質100人くらいだったんじゃないでしょうか。10年続けていく間に「かきがわひらき」といった他のイベントと同日開催にすることでまちを巡るお客さんが増えたり、地元の小学校にも声をかけたりして少しずつ認知が高くなってきたので1000人以上の方が来てくれるようになりましたが、おそらく、そのあたりが限界ではないかと思います。

ただし、新潟県という範囲で見れば、十日町を中心に行われてきた「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」もあるし、佐渡、上越など、アートを地域にひらき、地元の作家の活躍の場を作っていくような試みは増えてきています。いかんせん空間的に広すぎるので作家の移動も難しいですし、お客さんに周遊してもらうというプランも作りにくいのですが、そんなデメリットの中でも何かしらの連動をできないものか……と考えています。

「自分さえよければ」の発想が

まちを空っぽにしていく

——「空間的に広すぎる」というのは確かにそうですが、裏を返せば「まだ何ものでもない空間がたくさんある」とも言えるのかもしれません。

遠藤 そうですね。東京からこの長岡に来て痛感しましたが、中心市街地の物件がめちゃくちゃ空いてるんですよ。この「模様」の建物も上のフロアは空いたままですし、同じく市内中心部にある私のアトリエが入っているビルも、1階のテナントさん以外は残り9フロアに私しかいないんです。いったん何かの信用やつながりを勝ち得れば、東京にはないアドバンテージがものすごくある。ただ、やはり間口が狭くて、学生が交渉に行っても話がまとまらないことも多いんです。私の場合は造形大の教員であるとか「芸術工事中」をやっていた実績を見て貸してくれている部分もありますから、そういう人間が学生やまっさらなアーティストとまちの大人たちをつなぐ役割を果たしていくべきなんだなと自覚するようになりました。

渡邉 私は2019年まで何人かの友人と一緒に「長岡ベース」というアーティスト・ラン・スペースを運営していたのですが、そのときも一軒家を8万円で借りられました。しかも、内装を作り込んだり、長岡市の支援も受けながら設備を整えていたら、大家さんが「これなら安くしてもいいや」ということで、翌年から半額に(笑)。

遠藤 あれは2015年くらいでしたが、渡邉さんたちが「どんな活動をしたらいいでしょうか!」と私のところに来たので「スペースを運営してみればいいんじゃない?」と言ったんですよね。そうしたら、すぐに物件を見つけてきて。ただ、当時はシェアするとか、店舗でもないのにオープンスペースにするとか、そういう発想がどの大家さんにもなかったんですよ。それで交渉が難航して、メンバーの一人が私のところに「保証人になってください!」って駆け込んできた(笑)。

渡邉 結果的には数年で解散しましたけれど、活動をしているうちに、大家さんもだんだんノリノリになってましたね。

遠藤 行動力がある若い人はまだまだいるわけですから、ビルのオーナーさんや不動産屋さんがもっと「あ、空いている空間にもこんな使い方があるんだ」と思ってくれるといいなと思います。ただ、まち全体を見るとなかなかそういう状況にはなっていかないです。

——それは何が原因なんでしょう?

遠藤 まちに漂う保守性でしょうか。長岡の不動産オーナーさんの中には、中心街に人がものすごくたくさんいたバブル景気の頃のイメージのままの方もいて、新しいことをしたいという若い人に対して、相場からしても高い賃料が提示されてしまうことも多いんです。東京の不動産屋さんに聞いたら「そんな値段、東京の感覚でもないですよ」と言われるくらい。別エリアに持っている物件で収益を上げているから、中心街の空き物件には無関心だったりするんですよね。

——自分が経済的にうまく回っていれば、まちがどんどんつまらなくなっても別にかまわないということなんでしょうか。

遠藤 「このままでいい、余計なことはしたくない」という気持ちもあるでしょう。市内のビルの屋上なんかで学生たちがイベントを開催した際に、近隣から警察を呼ばれるということもありました。もちろん迷惑を顧みずにやったわけではなく、事前のお知らせをしたり、近隣の方を招待したりして交流を図っていたんですが、それでも頑としてダメ。結局、そのビルではイベントができなくなりました。

こうした保守性は「芸術工事中」を10年やっても変わらなかった部分でもあるので、この先の10年、この「模様」をきっかけに何かが変わっていくといいなとは思いますが、まあ、時間はかかるでしょうね。

渡邉 この場所だけでは、全てを変えていくのは難しいと思うんです。ただ、「長岡ベース」をやっていたときも自分たちより周囲が勝手に盛り上がっていくという状況があったので、「模様」をきっかけにこの一帯にまた新しい場所ができたり、アートの文脈でなくても新しいことを始める人が増えていくきっかけになれればいいなと。

——自分たちだけで状況を変えようとするのではなく、同時多発的にいろいろなことが起こっていく環境を作るということですね。「自分だけがよければいい」という発想がまちをつまらなくしていくのとは逆に、自分でなくても何かをやる人を増やす。

渡邉 小さな場所でも、「自分たちができることを続けていけば周りはあたたまっていく」という感覚があって。その熱が知らないところに伝わって、私たちの知らない人が勝手に何かを始める、というのでもいいと思うんです。

「地元で、文化で食べていく」ために

自分の暮らすまちとの関係を考える

遠藤 最近、私は栃尾の「UNE」にちょくちょくお邪魔してはお昼ごはんを食べているんです。あの場所はアートとはまた違う場所ですが、生活をともにしながら、過疎化した集落で農業をやりながらみんなで生きていくという、これから先の暮らしを実践している場所だなと感じています。

そこに触れながら、例えば造形大の学生なんかが東京に行ってしまわないで、地元で作家として生きていくための環境を作れるんじゃないかと考えるようになりました。

何か「兼業」的な活動の仕方をいかに作るかをベースに考えてもいいと思うんですよ。東京のアートビジネスのプロフェッショナルな環境も立派ですけれど、それだけを生きる道だと思い込んでしまうと、そこにまつわるお金や業界内の政治など、グロテスクな側面にも適応できなければ活動を続けていけないということになる。うちの学生もそうですが、いまの若い人たちは、それだけに憧れるということから少しずつ離れているように思います。東京、ひいてはグローバルなアートマーケットというお金のゲームの中で大変な思いをしながらやるよりは、きちんと経済的に自立した形で生活をキープしながら、自分にとって大事なことだけで活動をしていく……そういう土壌は、むしろ地方のほうにあると思います。自分のペースを大切にしながら土地の歴史や風土とじっくり向き合ってものをつくることができるほうが、作家としてもおもしろいんじゃないかと。

「模様」のメンバーも別の仕事を持っていたり、鉄工所やデザイン事務所で働いていたりと、それぞれで生活を確立しながら作家をやっています。他にも農業をやりながら好きな絵を描いている卒業生がいたり、子育てと制作を両立できていたりして、東京でやっていた自分としては最高に羨ましいんですよね。その生活の中で「模様」のような場所で発表をしていく。お金のためにやりたくない仕事を引き受けたりしなくてもいいわけですし、これはおそらく、作家としてはむしろ豊かなことです。自分のゼミでも、そういう考え方を取り入れていこうかなと考えています。

——それはアーティストでありつつ、地域や社会と関わる生活主体であることを手放さないということでもありますよね。自分が暮らす場所、働く場所、それを取り巻く社会との関係の中で作品を作っていく、と。現代美術にはサイトスペシフィック・アート(※その場所でしか作られない、その場所に設置されるためのアート)という考え方がありますが、ある種、本当の意味でそれに近い考え方かもしれません。

渡邉 私は一時期関東でも活動していましたが、そこではうまく根付くことができませんでした。地元である三条市に帰って金属工芸の仕事をするようになり、30代に突入して、作ることと生活のバランスが取れたことで、「自分はどういう基準でものを作っていくか?」「何を大事に考えて活動していくのか?」という考えが深まってきました。

30代はアーティストに限らず、いろいろな人が自分のやっていることの意義や中身と本当の意味で向き合う時期なのかなと思います。同時に、30代って学生や若い人たちにとってもリアリティがある世代なんですよね。40代や50代の先輩方だとちょっと遠すぎて感覚がわからないかもしれないけれど、30代の人が考えていることなら自分の延長線上で考えられる。アート以外にも、セレクトショップをやったり、飲食店をやったり……下の世代からすると「この人、どうやって生活しているんだろう?」というような30代が、多くいると思うんです。だったら、そういう人たちが何を考え、何を大事にしながら、どのように生活を営んでいるのかを知ってもらうような企画をやっていくことも「模様」の役割かなと思っています。

振り返ってみると、そういうことは学校でも教えてくれませんでした。技術や、「芸術とは?」という概念的なことは教えてくれても、生活を成り立たせることと制作をしていくことをどのように両立するか?ということを学ぶ場はなかった。だったら、私たちの世代が少しずつでもそれを実践しようとしていることを見せていくことが、学校ができていないことを補うことになるのかもしれません。

——作家を目指す人たちは早い段階で「こういうあり方がアーティストなのだ」みたいな思い込みと自分の像の間で苦しむ時期もあると思いますが、そこから早めに自由になれるとしたら、それはとてもいいことかもしれませんね。

渡邉 ものすごく売れているということではありませんが、ちゃんと己を曲げることなく生きていて、作家として食べていけてもいる。私に限らず、というかアーティストに限らず、そんな人たちが地元にはたくさんいますから、そういう仲間を増やしていきたいですね。

——これからどうやって、仲間を増やしていけると思いますか?

渡邉 そうですね……まずは「たくさん展示をする」(笑)。当たり前のようですが、まだまだ認知はまったくされていないと言ってもいい状態なので、きちんと「この場所に、こんなことを考えている人たちがいるんだ」ということをわかってもらえるよう、企画や告知を頑張っていきたいです。

アートに直接興味があってもなくても、造形大の学生たちにも来てほしいし、社会人にも来てほしい。分野や状況は違っても、例えばお金や、仕事や、生きることについては、みんなが興味あると思うんですよ。自分のやりたいことと現実のギャップとか、不安や悩みといった会社や家族に言えないことも含めて共有できる場所を作れれば、それもこの場所の役割になっていくのかなと思います。

「普通」に当てはまらない人が

まちを豊かにしていく

——そのためには、安心して話ができる場所=セーフスペースであることが重要かもしれませんね。さっきの就職の話もそうですが、世の中にどんどんゆとりがなくなっている今、「どこかのカテゴリーに収まらなければ居場所がなくなる」という社会の圧力があって、そう思い込まされている人が多い。でも、個人がそうした強迫観念から逃れられる場所がなければ社会に余白やゆとりや安心は生まれないわけで、それを作り出していくのもアートの重要な仕事のような気がします。

遠藤 リチャード・フロリダというアメリカの社会学者が、都市の寛容性と発展性の関係を測る「ボヘミアン指数」という指標を提唱しています。これは人口10万人あたりのうちに占める作家やアーティスト、ミュージシャン、デザイナーといったクリエイターの割合を示すものです。他にも人口に占める同性愛者の割合や外国人の割合などいくつかの指標がありますが、こうした値が高い都市ほど寛容性が高く、それに魅力を感じて芸術に関わる人やビジネスのプロフェッショナルが集まるため、新しい産業が集積し、イノベーションが生まれる確率が高いということを、いわば実証しているんです。

——つまり、「これが普通である」と誰かが定めた社会像に当てはまらない人たちが自由に生きていられる都市ほど、平たく言えば発展性があるということですね。

遠藤 翻って長岡を見てみると、現状はなかなかそうではありません。そういう人たちがもっと市内で自由闊達に活動できる状況を作らなければならないですね。

造形大が公立化する以前は、学生はほとんど新潟県内からくる人たちばかりだったんです。公立化によって全国から学生が来るようになり、それはそれでよかったことではあるんですが、相対的に卒業後も地元で活動する人の割合は減ってしまっている。その現状はしっかり受け止めなければなりません。その上で、そうは言っても最低4年間を過ごしたこの場所に少しでも思い入れを抱いてくれているのであれば、そうした卒業生たちとも関わり合いを続けていきたい。また、県外の美大や芸大に行って県外で活躍したけれど、都会に疲れて戻ってきて、地元で静かに暮らしている人たちも実はいるんです。そういった潜在的な仲間になり得る人たちと、どんどんつながっていきたい。

渡邉 私も長岡を一度出て、東京でやっていくのに疲れて戻ってきたクチなので、それはわかります。同世代でも少しずつ同じような移動をする人が増えていて、流れがきていると思うので、そういうふうに地元で活動していくアーティストの動きを可視化する場としてやっていきたいですね。

遠藤 いいと思う。世間的には「何して食べているんだかわからないな」と思われるような、一見フラフラしながら絵を描いている人でもちゃんと生活を成り立たせることができて、誰もが好きなことで生きていけるまちになるといいな。そういう余剰というか、余白を許さないようなまちになってしまうと、まちにいる全員が息苦しくなってしまうと思うから。

渡邉 もっともっと、まちと関わっていきたいですね。この空間に閉じこもるのではなく、まち歩きのワークショップやツアーもしてみたいです。パレスチナのことを思うにせよ、作品を作るにせよ、地元で生きる人間として私はそれをやっている。つまり、一見まちと関係なさそうなことに見えても、すべてはこのまちとの関係の中から生まれてくるものなんですよね。それを意識しながら、じゃあ、何をこのまちにもたらしていけるのか。どうすればそれを持続できるのか。そんなことを考えながら、やっていきたいです。

Text:安東嵩史 / Photo:八木あゆみ(ともに「な!ナガオカ」編集部)

![http://[総合メニュー]イベント情報集約サイト5-3](https://na-nagaoka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/総合メニューイベント情報集約サイト5-3.jpg)