土地の記憶と人々の願いをまあるく紡ぐ「栃尾てまり」。保存・伝承の担い手たちの思いを聞いた

長岡市の山間部、栃尾地域。戦国時代には長尾景虎(のちの上杉謙信)の旗揚げの地にもなったこの土地に、鮮やかな「てまり」の技が伝わっている。土地の女性たちがはるか昔から作り続けてきた、その名も「栃尾てまり」。江戸時代には百姓たちが収入の足しに養蚕や機織りをするようになり、その後は紡績産業の一大拠点となった栃尾には、蚕の繭や糸屑が暮らしの身近にあった。てまりはそれらを用いて、最初は子供のおもちゃとして作りはじめられたと言われる。

山深く、冬には雪に閉ざされる厳しい暮らしの慰みに、ハレの祝いのために、女性たちは黙々と手を動かし、両手に収まる小さなてまりにその思いを乗せてきた。近代化や機械化によっててまりの技が失われつつあった昭和後期、その技と文化を保存するために「栃尾てまりの会」が発足。暮らしの中で育まれてきた技を次代につなげる活動をはじめた。

「てまりの会」の活動とは、栃尾てまりの技とは、そして、てまりに込められてきた土地の心とは。4代目・6代目会長の福王寺三千代さんと副会長の和田千鶴栄さん、てまりの作り方レシピの制作や広報などを担う事務局の稲田待子さんのお三方に話を聞いた。

発足以来の総会員数は300名以上。

失われかけた技を「型」にして残す

お邪魔したのは、会長の福王寺三千代さんのご自宅。応接間の戸棚には、大小無数の栃尾てまりが並んでいる。

——それにしても、後ろに並んでいるてまりのバリエーションのすごいこと。これはすべて会長さんが作られたんですか?

福王寺三千代さん(以下、三千代さん) そうですね。伝統的な柄もあれば、自分のオリジナルのものもあります。オリジナルの図案はいろいろなものを見て参考にします。

——伝統的な柄のバリエーションもすごいですものね。しかも、それぞれに意味があって。

三千代さん 伝統的な柄は30くらいかな。もともとは昔、子どもの遊び道具に親が作ってあげたというのが始まりですから、めいめいで好きに作っていたんでしょうけど。

栃尾の各谷(*1)にそれぞれで作る人がいたものを、昭和58年(1983年)に栃尾市(当時)がまとめて展示してみたら、すごくたくさん集まったんだそうです。

*1

山がちな栃尾では集落が谷ごとに形成されたため、今も集落を「谷」と呼ぶ人がいる。

——そこから「栃尾てまりの会」が始まった?

三千代さん 栃尾のてまりは、もともと名児耶チハルさん(*2)という方が伝承されていたんです。市の無形文化財になった方で。その技術を無くしてはいけないということで、会が立ち上がったの。

和田千鶴栄さん(以下、千鶴栄さん) あの人は、てまりに使う糸も一から自分で作っていたんですよ。蚕を育てて、絹糸を取って。草木染めで色も出して。

三千代さん 名児耶さんは「てまりの会」の会員ではなかったけど、どこかに講習に行く時は一緒に行ったし、私たちも名児耶さんに教わりながら、一緒にやったね。

*2

1904〜1994。栃尾てまりの最後の伝承者とされ、1968年に栃尾市文化財準指定、1982年に栃尾市指定無形文化財となった。ここで三千代さんがいう「市」は旧栃尾市のこと。

——なるほど。その後の人口減少などを考えると、そのきっかけがなければ、どんどん作る人は減っていく一方だったかもしれませんね。三千代さんは「てまりの会」の最初からいらっしゃるんですか?

三千代さん はい、19番めの会員です。

千鶴栄さん 私は会員番号138番。

稲田待子さん(以下、待子さん) 私は291番ですね。この番号は、道の駅や、さまざまな場所で販売するてまりにも札としてついていて、販売したら回収するので、誰のものがいくつ売れたかわかりますし、目当ての製作者をこれで探すこともできます。

——会員はどれくらいいらっしゃるんでしょう。

待子さん 現在の会員数自体は42人です。新しい会員が増えると新たに番号を増やすので、退会したり亡くなったりで人が入れ替わっていきながら番号は増えていき、発足以来の総会員数は300を超えています。

「てまりの会」と言っても最初はまとまった作り方の講習などはなかったんですが、だんだんとまず初心者が作る基本の柄からはじめ、本会員になってからは伝統的な柄の作り方など月に1回、定例会のような形で開きながら、ひと柄ずつみんなで勉強しようという形になりました。

三千代さん もともとはみんなそれぞれで作っていたから、柄の統一なんかはなかったけど、「てまりの会」になってからは技を残すためにまずは型を練習するわけ。

——なるほど、最初から好きに作れるわけではなく、基礎から学んでいくんですね。会員資格のようなものはあるんでしょうか?

待子さん まずは「栃尾に住んでいること」です。

——では、よその土地の方が「習いたい」と言ってもダメなんですね。

待子さん 今のところはね。

——習うことができないということは、会員でないとてまりを作ることもできない?

三千代さん そうですね。最初は会員が90人いて、あと10人が賛助会員といって、会員ではないけど会の活動を手伝う人だったんです。結局、その人たちも「作れないと面白くないから、やっぱり会員になったほうがいいな」といって会員になりました。

伝統を守るだけでなく

自由な発想でアレンジもOK

——地域の文化をそうやって地元の方々で残していこうというのは大事なことですね。

三千代さん ただ、伝統的な柄でも、ちょっと糸を変えたり、形をアレンジするだけで、またいい柄になりますからね。それは自分で作れるようになったらやっていいんです。

千鶴栄さん まったく新しい柄を最初から作るのはなかなか大変ですが、元からあるもののアレンジであれば、本を見たりして考えたことを試してみる……ということができますから。やっぱり、新しいことをそうやって考えていかないとね。

待子さん 柄の名前もみんなで考えています。役員が7名いて、みんなで相談して名前をつけるんですよ。

千鶴栄さん 新しい柄を考えたら持ち寄って、名前だけでなく、ここはこうしたほうがいいんじゃないか、この色を使うのはどうだろうといったことを相談します。やっぱり糸の配色ひとつ違うだけでも、印象が全然違いますからね。

例えば伝統的な松竹梅の柄でも、少しアレンジしたらきれいだったので「お正月」という名前にしようか……とか。「新松竹梅」というものもあります。

——サンタクロースや、流紋のような独特の柄が特徴的な「ファンタジア」など、伝統的なもののアレンジではなさそうな柄もたくさんありますが、こういうものはどのようにして生まれたんですか?

千鶴栄さん こういう今っぽいのものも、「やりたい」という方がいれば作るんですよ。昔作っていた柄のリバイバルをすることもあります。

——三千代さんは「てまりの会」に最初から入っていらしたとのことですが、お二人はどのように会員になったんでしょうか。

待子さん 私は秋田から嫁いで来たんです。栃尾に来た以上は栃尾てまりを作りたいなと思って、会に入れていただきました。

三千代さん いい人に見つけられました(笑)。

千鶴栄さん 私は生まれも育ちも栃尾です。てまりは小さい頃に親が作るのを見ていたり、近所のおばあちゃんに作り方を習ったような気がしますが、自分で作るようになったのは「てまりの会」ができてから。最初は「いいな、羨ましいな」と思って見ていただけなんですが、平成3年(1992年)にとうとう入れてもらってね。

——てまりはどうやって作るんですか?

千鶴栄さん 春になると山にぜんまいを取りに行くでしょう。そのぜんまいから取れる綿を、もみ殻なんかと一緒に丸めてね。それを白い糸でうん、うんと巻いていって、丸くして。ポンポン弾むようにするんですよ。この白い糸も昔は絹が主流だったけど、今は木綿だね。栃尾は機(はた)屋さんがたくさんあったから。最近、どんどん閉鎖されていくので危ういんですけど。

——なるほど、型に合わせて丸くするのではなく、ただ糸を巻いてまん丸にするんですか。とても高度な技が必要なのでは……

三千代さん そう、だから丸めかたも、とても練習が必要なんですよ。

待子さん その玉ができたら、今度は上から化粧糸という、絵柄の地の色になる糸を巻いていきます。これは白だったり黒だったり。「地巻き」というんですが、これは地元の染め屋さんで染めてもらった糸を使います。それができたら、色つきの刺繍糸で絵柄を作っていきます。これは木綿だったり、今は化学繊維も多いですね。化繊の糸は細かく捻り合わさっているものも多いので、これを全部ほぐして細い一本の糸に分け、伸ばして使うんですよ。

三千代さん 化繊は色があせなくていいんですけどね、ほぐすとフニャフニャになるからアイロンかけがいるの。

待子さん 熱で繊維を柔らかくして、伸ばしやすくするんです。いろんな人がいますね。アイロンかけをしたり、蒸したり、電子レンジを使う人も。

——そんな工程まで……!

三千代さん 絹の糸はまっすぐだし、リリアンだって巻けば伸びるけどね。化繊はそうはいかないの。こういうふうに伸ばした糸が、これで58種類あります。

千鶴栄さん で、そうやってまっすぐにした糸を、6本か7本くらい寄せてかがっているんです。

——絹から木綿、そして化繊へと時代が移り変わる中で、その時代に合わせたやり方を取られているのはすごいことですね。

千鶴栄さん 自分でとっておきたいのは、やっぱり昔ながらのゼンマイ綿と絹糸のものだったりするけどね。

三千代さん 既製品の糸も、最近廃番になっているのが多くて困るね。

待子さん 同じ会社の同じ釜で作っていても、その時々の条件で糸の染め上がりが違ったりしますから、大変なんですよ。

三千代さん いま足りないのはね、ラメ。ラメとか金糸が入ったような糸がどこかに売ってないものかと思っています。あったら教えてください(笑)。

「売れるものだなんて思いもしなかった」

人気のお土産となっても忘れない伝承の心

——ところで、てまりを手に持ってみると、何かカラカラと音がしますね。中には何が入っているんですか?

三千代さん 中に実が入ってるのが、栃尾てまりの特徴。大きいものだと、中に芯を入れて、その中に七種類の木の実や豆を入れて、音が出るようにします。七種類で「七福」ってことね。ノラゴ(ヤブツルアズキ)、ケンポロ(ケンポナシ)、ジュズ玉、じしゃ(エゴノキ)の実、ハトムギ、大豆に銀杏。キビを入れたりすることもあります。形が違うから、音も一つひとつ違うの。ジュズ玉なんかは昔はお手玉によく使ってました。

ノラゴはヤマアズキともいって、強いからね。これが畑に入ると、他の小豆がみんなダメになるんだ。これがケンポロ。音が一番いいですね。

千鶴栄さん これを小さな箱に入れて、その上から綿をかぶせて糸を巻きつけていくんですよ。昔は箱じゃなくて、蛾の繭(※ 俗に栗の木虫と呼ばれるクスサンなどの蛾の仲間が羽化の際に作る繭。カイコガの繭と似ている)に入れてたんですけどね。栗の木のそばの小屋なんかに、くっついていたものです。今は紙で箱を作って入れています。

——最初はどうして実を入れ始めたんでしょうね。音が鳴るのは楽しいですけれど。

待子さん 「実」と「身」をかけて「身を守る」という意味があったみたいです。なので、ちょっと縁起物というか、子どもが生まれた家だとかご長寿のお祝いにしたんですね。

千鶴栄さん 88歳の祝いに「鶴亀」を作ったりね。ほら、ここにあるけど。

——大きい!

待子さん 円周は70センチくらいあると思います。千鶴栄さんは「鶴亀」の名人ですから、これを一週間くらいで作ってしまうんですよ。

——大きさにはそれぞれ規格というか、取り決めがあるんですか?

待子さん 円周7センチ〜70センチまでの間で、何段階か決まった大きさがあります。

千鶴栄さん ちっこいのは箱を入れずに綿だけで作ってるね。ただ、音はしないけど、縁起物なので木の実は必ず入ってるんですよ。

三千代さん もともとはみんな子どもや孫とか、お祝いにあげるためのものだから、実は入れるね。西谷や東谷(いずれも栃尾の集落)では機織りを自分の家でしていたし、それで染めの道具なんかもあるから、てまりの材料も自分で作っていたんです。

千鶴栄さん 「てまりの会」ができてからは販売もするようになりましたけど、昔は売れるもんだなんて思いもしなかった。いいのができたら人にあげる、というくらいでね。

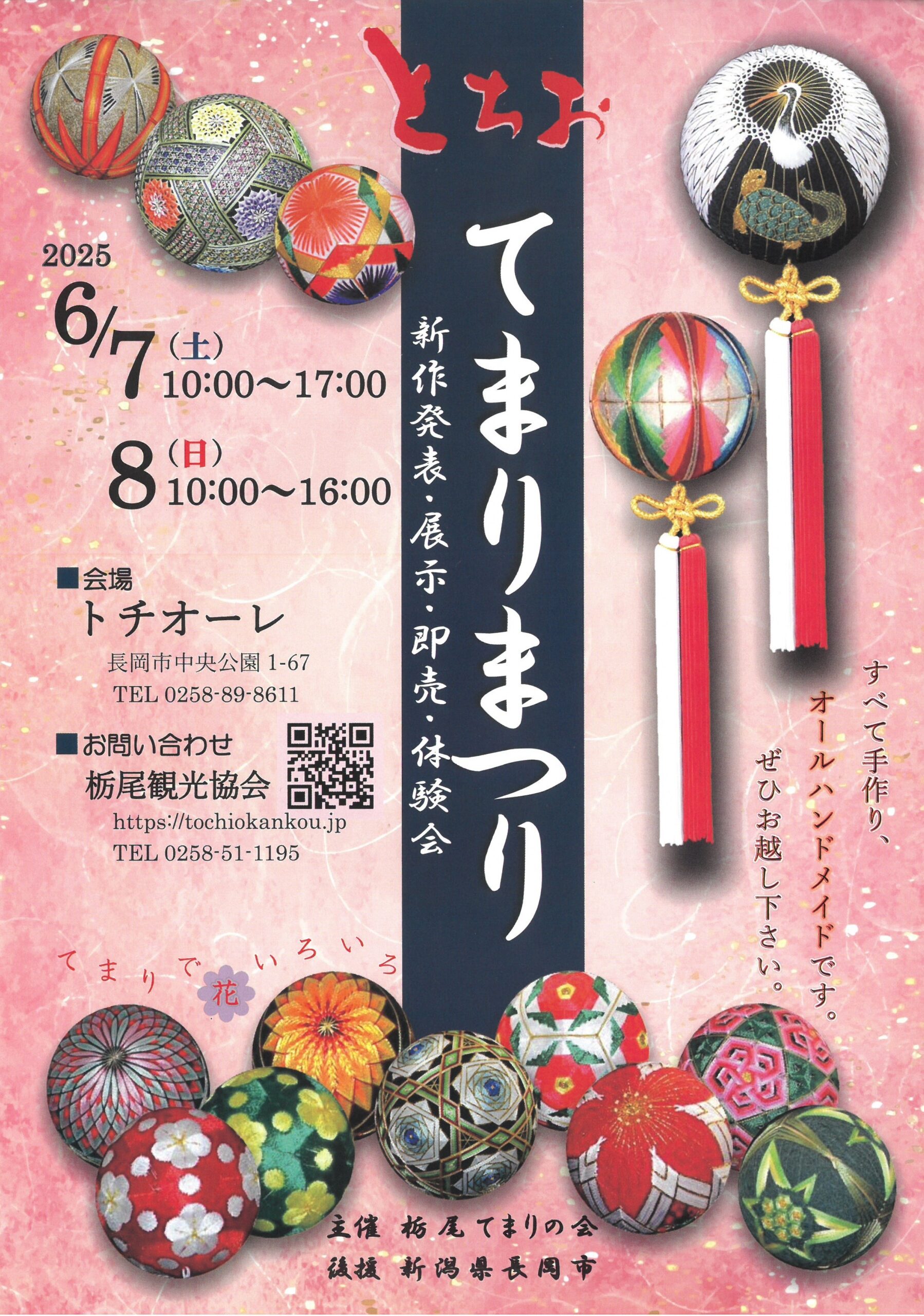

——いまは毎年、6月にてまりを展示販売する「とちおてまりまつり」があったり、道の駅で売っていたり、長岡花火の際にはてまりの会としてアオーレ長岡で販売されていますが、そういう試みも会が発足する以前にはなかったんですね。

三千代さん 「てまりまつり」は、最初の頃は一週間もあったんですよ。4月の29日からやって、5月5日まで。会場は栃尾の文化センター(現・栃尾支所庁舎)ですけど、長岡との合併前は気楽に公民館でやってたの。合併したら「商売しちゃいけない」なんて言われてダメになったけど、その前は餅も売ってたし、飲み物も売ってたし。全国各地から、てまりの好きな人がたくさん来てね。昔はレジもなくて、そろばんで計算していたもんだから、顔を上げる暇もないくらい売れてましたよ。

てまりとせんべいをセットにして売ったりもして、調子がよかったんです(笑)。90過ぎのおばあちゃんが300個も作って出したりしていましたし、すごく稼いでたね。コロナ以降、出すほうもお客さんも、ちょっと調子がよくないけどね。

待子さん ただ、会の目的としては販売が第一というわけではないんです。大事なのはあくまで、てまりの技術を伝えていくことなので。会員になると講習が受けられるということを大事にして、皆さん参加されています。

千鶴栄さん まあ、売るのはちょっとした小遣い稼ぎだよね(笑)。いろんな人に楽しんでもらえればいいなっていう。てまりを好きな人は多いみたいだけど、いまは作る人が他の地域にもなかなかいないみたいですから。

初心者講習でまずは一年。

門外不出の技を学ぶ道のりとは

——待子さんは秋田から来られたと先ほどおっしゃっていましたが、入会はどういうきっかけだったんですか。

待子さん 私はてまりを作り始めて12年くらいですが、当時、お寺で「てまりの会」が体験会というのをやっていたんです。せっかく栃尾に来たからにはとそこに行って、小さいてまり作りを体験してみたら、きれいな糸と絵柄とが非常に魅力的で。それで、本格的に作ってみたいなと思って入会したんです。

体験会は小学生や高校生を対象に公共の施設で行ったり、栃尾の外でもアオーレ長岡など出張で行うこともあって、てまりの会から講師が行ってお教えします。その時は体験料をいただくかわりに、栃尾の方でなくても作れるようになっています。

三千代さん 以前はいろいろなところに体験会に行ったんですよ。東京ドームとか、赤レンガとか。表参道にあったネスパス(*3)とかね。ネスパスは、私らが最初に販売をやったの。その前はチラシとか広告が置かれてあるだけだったからね。

地元で体験会をするのも、面白いですよ。高校生もみんな喜んで作っていきます。最近じゃ、家にてまりがあることも少ないだろうしね。

待子さん かつては100人くらいいた会員も現在は42人と、少し先細っていますが、30代位・40代の若い方も入ってくださっていますから、こうした活動でてまりのことを知って、技術を伝えることに興味を持ってくださる方が増えると嬉しいですね。

講習では初心者用のてまりから教えますし、講師を務める7人の会員がしっかりと模様集を使って監修していますので、どうぞお気軽にいらしてください(笑)。

(*3)

東京・表参道で26年営業していた新潟県のアンテナショップ「ネスパス新潟」。2023年末に閉館し、2024年に銀座にオープンした「THE NIIGATA」に統合された

——模様集というと、図案を作るための設計図みたいなものですか?

待子さん はい、それを作るのもけっこう大変なんです。立体で、手の感覚でやっているものを平面で説明することになりますから。

千鶴栄さん 毎回の会の終わりに「次に作るこの柄にはこの色と、この色と、この色がいるよ」というのを伝えて、次の月にはそれを持ってきてもらうんです。それで、レシピをもとに作る、と。

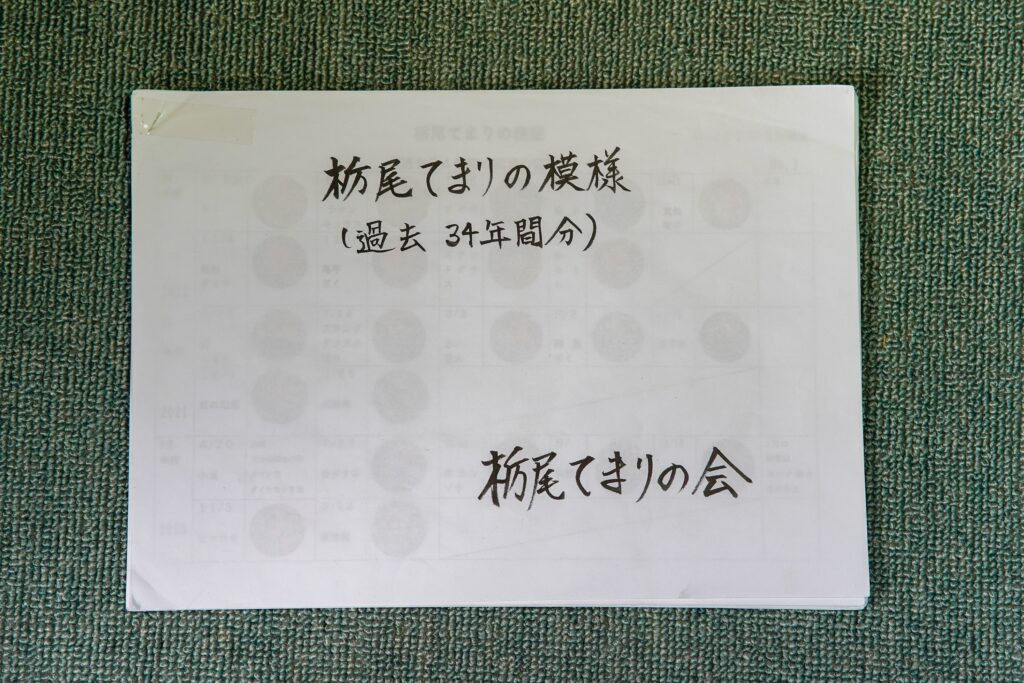

待子さん 模様集は私がパソコンで作っています。いつも画像を丸く切り抜くのが大変で(笑)。門外不出なので、本当は見せられないですが……見たいですか?

——見たいです!

——すごいものですね……。

待子さん とは言え、これを見るだけでなく、講習に来ないとちゃんと作れるようにはならないですね。細かいところの仕上げですとか、目の前で教わらなければわからないことがたくさんあるので。

千鶴栄さん 仕上げはうちに帰ってやるんだけど、やっぱり難しかったと言って次の会に持ってくる人もあるからね。ただ、レシピのおかげでみんな初めのうちからよくできるようになってる。細かく細かく書いているからね。私なんか、逆にこれを見てると頭がこんがらがって作れない(笑)。

三千代さん 見ないでできるんだから、すごいことだよ。

——そうやって、ひとつの柄を満足に作れるようになるにはどれだけの時間が必要なんでしょうか?

待子さん まずは初心者講習で丸1年、つまり10回、基礎の基礎を教えていただいて、それから本講習に出てくるわけなんです。

三千代さん 生徒として習うのはその間だね。7、8個作ってね。

待子さん ただし、そのあと10年やっていても、自分として満足のいくものはどれだけ作れたか……。「これでいい」というものはある程度作れるんですけど、満足となると難しいですね。

三千代さん そんなの、30年、40年やってても同じだよ(笑)。

——上手になるほど「もっといいものを作りたい」ってなりますもんね。

待子さん そもそも、この栃尾は織物のまちでしたから、そういうのに携わってらした方は手先が器用ですね。

三千代さん そうね。機(はた)関係の人は、手がきくよね。私なんて、糸を結ぶったっても、まだ機(はた)結びってのができないもん。

待子さん 私もです。

千鶴栄さん それでも、先生や会長やってるんだから、いいんだよ。

待子さん 私も何もなく、ただ「美しいなあ」というので作り始めましたけれど、やっぱり第一にはそうやって興味を持つことが一番のエネルギーなんだと思います。

——教える側のみなさんがそうやっていつまでも仕上がりに満足しないというところも、てまりの文化をよい形で保存していく手がかりなのかもしれませんね。きちんと地元に住んで、地元の水や食べ物、風土を感じることができる人で、さらに1年間の講習を受けて……と、狭き門に見えますが、そうでないと守れないものがある。

待子さん 売りに出すてまりの品質チェックも「てまりの会」できちんとやっているんです。会に入っていない方が売るのも自由ですが、その仕上がりには責任は持てませんし、それを「栃尾てまり」として出されるとちょっと困るので、商標登録もしています。別の名前で売るのはもちろんかまいませんが、「栃尾てまり」という名前を使って、全体の品質のイメージを落としてほしくないんです。

千鶴栄さん 新潟のほうに、栃尾てまりの小さいのを使ってイヤリングとかネックレスを作ってる方がいるけど、その人なんかは栃尾から買っていってくれてますから。そういうのはいいの。

——てまりの絵柄も、雪椿、ふきのとう、朱鷺など、地元の自然や風土に根差したものが多いですからね。やはり地元の人が地元で作っているということが大事で、売れるからといってそれを単にコピーしたようなものでは土地の魂が宿らないということもあるでしょうね。

三千代さん もともとは昔の人が簡単なのを作ってたところから始まったんだろうけどね。たとえばこの、栃尾のてまりで代表的な「十二升」という柄は、米や豆を入れる升がたくさんあるよ、ということで「食べるのに苦労しない」という願いがこもってるんです。これをお嫁に行く時に持って行くと、その家は栄えるという。

千鶴栄さん 「きく」は小さい蕾からバーッと大きく開くから、「人とつながる」とか。そういう講釈をする人がいるんですよ。で、私も「それもそうだな」と思ったりして(笑)。

糸一本、刺繍ひと針の中に宿る

自然と人がともにあった営みの記憶

——先ほど、千鶴栄さんはお名前の字も入っている「鶴亀」の名人だとお伺いしましたが、どういうところが名人の技のポイントなんでしょう。

千鶴栄さん 首の形ですね。いつでもできるわけではなくて、「よし、今日はやるか」という気持ちになった日に、えいやっと息を止めてやらないと、この首の細いカーブが出ないんです。

三千代さん うまくやらないと、すぐ首が太っぽくなるからね。

——なるほど。そもそも玉の曲面もありますもんね。お二人の得意な柄は何なんですか?

待子さん 私は「バラ」です。昔、十二輪(一つのてまりに12輪のバラ)の注文を受けた時に、必死で練習しまして。全部で8個くらい作ったかな。花びらをびっしり重ねて作るので、大変なんですよ。色違いをいくつも作っているうちに、作りやすくなりました。

三千代さん 私が得意なのは「自分勝手」(笑)。人とおんなじだと、差ができにくいから。

千鶴栄さん 福王寺さんは、いろいろなものを自分で盛り込んでいくからね。独創的なの。これもそうだよね。

——すごい! てまりの柄は規則的なイメージがありますが、これは完全な一枚絵ですね。

千鶴栄さん 完全にオリジナルでしょ。これは賞ももらったんですよね、福王寺さん。

三千代さん レシピもないし、手当たり次第(笑)。やりながら考えていくんです。勝手ができて楽しいですよ。

待子さん これほどのものはなかなかできませんが、先ほど言ったように伝統的な柄でも、会員さんごとに独自のアレンジを加えていけるので、人の数だけ個性が出るんです。

千鶴栄さん 最近はキーホルダーくらいの小さなものが売れるんですけど、高校生とか中学生があれこれ見て、真剣に選んで行ったりしますよ。たくさんあるからね。小さいのでも、縁起物の実はちゃんと入ってるから。

——いまは「てまりの会」が定めたサイズがあると思いますが、昔のてまりはどれくらいの大きさだったんですか?

千鶴栄さん どれくらいかな。いま4号(直径9cm、円周28cm)って言ってる、これくらい?

三千代さん そうだね。ただ、私が子どもの頃はこういうてまりじゃなくて、ゴムまりで遊んでいましたよ。栃尾てまりはどこからかもらったものが家に飾ってあったけど、地元にこんなものがあるなんて知らなかった。

千鶴栄さん うちの母親は自分の家で蚕を飼ってて、その繭から糸を取って、自分で紡いで作っていたと言っていました。繭をお湯に潜らせているうちにどこかに糸の端が出てくるから、その先っちょをぬいご(*4)でひっかけて、糸を取っていくんだね。一つの繭からは糸が一本しか取れないから、それを取っているうちに繭が透き通ってきて、もうダメだとなったら別の繭に移る。そういうことを母親はやってたんです。当時の人はああいうことができたんですね。

母親は糸の染めもやっていたから、街から染め粉を買ってきて、糸を染めていました。それで、その残りのお湯で銀杏の実も染めてくれるて。赤、紫だの、黄色だの、緑だのね。おはじきの代わりにして遊ぶんです。それをみんなに分けてやると、喜んだね。宝物だった。

(*4)

新潟県で作られている、手のひらサイズのほうき。稲穂の籾の部分を取り除き、芯の部分だけをまとめて揃えて作る。ハリがあるため、柔らかい糸を引っかけるのに最適だったと思われる

——それは、お金では絶対に買えない宝物ですね……。

千鶴栄さん そんな母親だから、私が嫁に行くときに「絣(かすり)の着物がほしい」って言ったら、自分で糸を染めて、それで機を織って自分で絣を作ってくれたりもしました。絹はもったいないからって、木綿の糸でモンペのズボンを縫ったり、セーラー服なんかも自分で作っていましたよ。私はそれを着て学校に行きました。

——それだけ、栃尾では糸や機織りが身近だったということでもありますね。こういうものを誰かが何百年と作り続けてきたというのは、すごいことです。図案も、今ほど精巧ではなかったでしょうが、土地の暮らしから浮かんできたイメージからそれを作っていったのでしょうし。

千鶴栄さん 何もないところから絵柄を作るんだから、たいしたもんだよね。

三千代さん よく計算ができたもんだよ、昔の人は。

千鶴栄さん 大学で良寛さんの資料を展示するから、そこに置きたいと言われて、良寛さんがいつも持ち歩いてたというてまりを作ったこともあります。絵柄がわからなかったもんで、図書館に行って調べたりもしました。表が椿で、後ろに鳳凰の絵があってね。あとは燕の親子とか。大変そうなので、薄紙に図案を書いて、それをてまりに貼り付けてから糸をかがっていきましたけどね。

三千代さん 昔はそういう絵柄が好きな人がいっぱいいたんだろうね。自然も厳しいから、華やかな柄とかね。

合併による「周縁化」と過疎化のなかで

顔を合わせ、ともに手を動かすこと

——また、伝承の意義とは別に、こうやって人が集まるきっかけになっていることも大事なのではないかと思います。「てまりの会」がなければ、過疎化の中でもっと地域の人たちは疎遠になっていたのでは。

待子さん そうですね。1月と8月はお休みするので年に10回ですけれど、この会があるおかげで、いい刺激になります。

千鶴栄さん でも、最近はやっぱり集まりが悪くなったね。集まるてまりの数も少なくなった。若い人は仕事があったり、年寄りは年をとって作れなくなったり(笑)。

待子さん そんな中で、会長さんが90歳を超えても作り続けているのはすごいことです。

千鶴栄さん 手作業があったり、講習会や体験会であちこち出歩くこともあるから、それでしっかりしていられるんだね。

三千代さん 楽しいですよ。

千鶴栄さん このへんは冬になると、ただでさえ出るのが億劫だから。

三千代さん (富山の)立山みたいになることがあったもんね。道の両脇で、何メートルかの雪の壁になってさ。

千鶴栄さん 昭和30年くらいにブル(ブルドーザー)が来る前は、雪が降ると栃尾の街に行くのも2時間くらいかかったからね。

——おうちはどのへんだったんですか?

千鶴栄さん 森上だね。蚕の神様、南部神社があるよ。

——ああ、猫又権現の……。確かに、栃尾の中心街までは大変ですね。

三千代さん 街でも雪がすごいからね。雁木があるところはいいけど、雁木の切れ目はやっぱり雪が積もってる。だからそこにトンネルを掘ったんだよね。

千鶴栄さん あの頃は大変だったね。私らの親の頃はもっと大変だっただろうけど。繭を持って街まで行って、その帰りに魚や肉を買って帰る。肉も牛だの豚だのはないから、ウサギやら鶏。街の人が食べるために飼ったんだね。ウサギは骨まで食べましたよ。

待子さん 栃尾は谷がいっぱいあって、西谷、東谷、北谷、塩谷……と、昔は谷の集落ごとに独立した共同体だったんですね。それが昭和の大合併で、一緒の栃尾市になったという。

千鶴栄さん 荷頃とか、半蔵金とか、谷じゃない村もあったけどね。その中で、独自の文化がまたあって。そんな感じですから、街に歩いていくのに一時間や二時間は当たり前。一時間がひとつの単位だったね。

私らが嫁入りする頃にはバスが来てね。うちの近くまでは除雪がないから、近くのバス停まで30分は歩くことになったけど。

三千代さん バスがなかった頃は不自由だったよね。

千鶴栄さん でも、最近、またバスがなくなっててさ。不景気でバス路線が廃止になったりしてね。タクシー会社が仕立ててる車があるけど、前もっての予約が必要だから、急に病院に行きたくなったりしたら難しい。

——栃尾に限らず、平成の大合併で長岡市になった自治体では「合併してから不便になったことも多い」と聞きますね。「てまりの会」がつくっているパンフレットも、長岡市になってから予算がついていないというのを観光協会の方から伺いましたし。自分が住んでいる場所が勝手に「周縁」扱いされるのは寂しいものではないですか。

三千代さん まあ、それでもてまりを作れるうちは、楽しく作れればそれでいいよ。「てまりの会」の会員の家族から聞くんだけど、年を取って、ボケてきても本を見ながら「今この柄をつくっているぞ」みたいに家で言うみたいね。絵ハガキをちょきちょき切ったりして。やっぱり、針やハサミを持ちたいんだね。

——やはり「自分でつくる」という生活が体にしみついているんですね。

三千代さん 私もそのうち、そうなっていきたいね。ぜんぜん物にならないてまりをつくったりして(笑)。

——いやいや、いつまでもお元気で。お名残惜しいですが、今日は楽しいお話、ありがとうございました。

三千代さん わざわざご苦労様でした。じゃあ、コーヒーでも淹れようかね。

二時間近い取材もこれにて終了……かと思いきや、ここから三千代さんには欠かせないという喫茶タイムがスタート。子どもの頃の記憶、地元のエピソードなど、尽きせぬお話を聞かせていただいた。

どの土地にも人の数だけあるはずの経験がいつしか効率の名のもとに平準化され、誰もが目的へと直線的に向かうための数字として計算される社会になって久しいが、土地に生きる人や先人たちの願いの宿るこの「栃尾てまり」を手に取ってみると、本当は自分自身もそうしたかけがえのない経験の総体として、直線ではなく円環の中に生きているのだと思わされる。2025年にも6月7日・8日の予定で「てまりまつり」が開催される。ぜひ、足を運んでみてはいかがだろう。

Text: 安東嵩史/Photo: 八木あゆみ(ともに「な!ナガオカ」編集部)

とちおてまりまつり

日時

2025年6月7日(土)10:00〜17:00

6月8日(日)10:00〜16:00

場所

トチオーレ

新潟県長岡市中央公園1-67

お問合せ先

栃尾観光協会

0258-51-1195

※※本記事の取材時点では福王寺三千代さんが会長、稲田待子さんが事務局を務めておられますが、2025年5月現在は稲田待子さんが会長に就任されています。

![http://[総合メニュー]イベント情報集約サイト5-3](https://na-nagaoka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/総合メニューイベント情報集約サイト5-3.jpg)