「仲間ができるまち」はどうつくる? 松本と長岡、まちに「場」をひらく2人が熱く語ったトークをレポート

「な!ナガオカ」が地域の人たちと一緒に、さまざまな視点で「まちと文化」について考えるトークシリーズ「「NAGAOKA CULTURE MEETING」。2025年の8月16日に開催された第2回は、「『仲間ができるまち』はどうつくる?」をテーマに、長野県松本市から特別ゲストを長岡にお招きしました。

長野県のほぼ中央に位置する松本市。市域の広さや人口は長岡市と同等ですが、その中心市街地「まちなか」には元気な個人店が多く、活気があふれています。

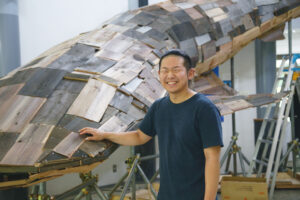

長岡を含め多くの地方都市で中心市街地の空洞化が課題となっているのに、なぜ松本のまちなかは元気なのか。ヒントを求め、今回のスピーカーをお願いしたのは、松本の書店兼喫茶「栞日sioribi」の店主にして松本市議会議員でもある菊地徹さん。長岡からは、市内外で店舗などの空間デザインを手がける「Sponge(スポンジ)」の代表でデザイナーの高坂裕子さんにも登壇いただき、「まち」と「仲間」について語り合いました。

菊地さんと高坂さんは同年代。それぞれに事業を営む過程で、現在の活動につながる出会いがあったといいます。菊地さんは静岡県出身ながら松本で書店を営み、その縁で2020年には地元で100年以上にわたって親しまれてきた銭湯「菊の湯」の経営を引き継ぎました。一方、高坂さんは長岡を出て東京で働いていたUターン組。2023年に自身のデザイン事務所を再編し、まちに開かれた空間「somewhere」として運営を始めました。

本屋さんが銭湯を引き継ぐ? デザイン事務所をまちにひらく? 奇抜な展開にも見えますが、両者の根底に共通するのはまちへのまなざしでした。

聞き手は、「な!ナガオカ」編集長・安東嵩史。会場となった長岡駅近くのコミュニティスペース「アッセンブル長岡」には、お盆休み期間にもかかわらず長岡市内をはじめ三条、新潟、小千谷市などから26人が集まり、おふたりの話に耳を傾けました。ここでは、公開取材という形で行われたトークの様子をお届けします。

「場を開き、街を耕す」

20歳で描いた「栞日」構想

長野県松本市の駅前大通りにある書店兼喫茶「栞日」は2013年の夏、静岡県出身の菊地さんが26歳のときに開いた店が始まりです。

大学卒業後、カフェとは別のサービス業を学びたいと2010年、松本市郊外の温泉旅館に就職。その職場で人生の伴侶となる女性と出会い、今度は小規模店舗の経営感覚を身につけようと、松本から約70キロ離れた軽井沢町のベーカリーに転職。住まいも軽井沢に移して約1年間勤めた後、「ここで暮らし続けたい」と直感した松本に戻り、栞日を開業しました。

その後も、松本の隣接市のキャンプ場を舞台にしたブックフェス「ALPS BOOK CAMP」を主催したり、松本の街場に暮らすように泊まる中長期滞在型の宿「栞日INN」を立ち上げたりと、人が行き交い、集う「場」をさまざまな形でつくってきました。

店で扱う書籍の中心は、個人や少人数のグループが高い熱量で制作する、いわゆる独立系の出版物。大手のチェーン書店では目にする機会の少ないものですが、「こういう本が伝えるものこそ松本の皆さんに知ってほしいと思ったし、僕も松本に暮らす一市民として、こういう本と日常的に触れられる環境を街場にインストールしたいと思ったんです」と菊地さんは開業当時を振り返ります。

2016年には手狭になった店舗を、現在地に移転。もともとは家電販売店だった建物の外観は地域の記憶として残したまま、書店兼喫茶という全く異なる業態に活かしました。

「菊地さんだったら何をやったらいいと思う?」

店の向かいで営業する「菊の湯」のオーナーから話があったのは2020年の初夏のこと。家族で3代にわたって営んできた銭湯を閉めるつもりだが、栞日のように建物は銭湯とは別の使い方をすることで維持し、ここに銭湯があったというまちの記憶を残したい。何かいいアイデアはないか、との相談でした。

ですが、菊地さんは「別の形ではなく、銭湯のまま残せないか」と提案します。なぜなら、いつも向かいの栞日の店舗から、暮らしと共にある菊の湯の日常を目の当たりにしていたからです。

「毎日午後3時近くになると常連客のおじいちゃん、おばあちゃんがどこからともなく集まってきて、世間話をしながら銭湯が開くのを待っている。そんな様子を、僕は向かいの自分の店で仕事をしながら、よく見かけていました。高齢で独り暮らしだったら、毎日のように菊の湯に来ることが社会そのもの。菊の湯にお湯が沸かなくなれば、この人たちは社会との接点を失ってしまう。それは避けたいと思ったんです。だから、経営環境の厳しさは理解していましたが銭湯として残したい、僕にやらせてほしいとお願いしました」

そして、2020年の秋、個人事業だった栞日を法人化し、菊の湯の経営を引き継いだのです。

継業(経営者の親族や従業員ではない第三者による事業承継のこと)から5年。菊の湯は、これまでの常連客に加え、銭湯になじみのなかった地元の若い世代や観光客の利用も増えているそうです。

その要因の一つは、銭湯にもともと存在していた、コミュニティスペースとしての機能をさらに充実させたことにあります。2階に設けられた畳敷きの休憩スペースでは、地域の大学生と一緒に小学生が持参した宿題をやる「てらこや」や、編み物などを持ち寄って手仕事を楽しむ「まつもと手芸部」といったイベントが恒例に。入浴とは別の目的で菊の湯に足を運ぶ人もいるのです。

「年配の常連さんにしたら、孫に会いに来るみたいな感じです。風呂に入るより番台の大学生スタッフと話している時間の方が長いんじゃないかっていう人もいる。そこに2階の『てらこや』で宿題をしていた小学生が降りてきたりして、自然と多世代が行き来する場になっています。前と変わらず通って来てくれるじいちゃん、ばあちゃんが生き生きしているので、自分で言うのも何ですが、この場所を残せて良かった」と菊地さんは語ります。 「地縁・血縁で完結するコミュニティが難しくなっている今の時代だからこそ、類似するコミュニティ的なものをつくれるのが銭湯という『場』の力であり、社会で担うべき役割なのかなと思います」

まちに暮らす人/まちを訪れる人の居場所をつくる構想は、菊地さんが20歳の頃にすでに思い描いていたものでした。

原点は、筑波大学(茨城県つくば市)に在学中、2年生の秋に始めたスターバックスコーヒーでのアルバイト。カフェ営業を通して、自宅と学校や職場以外の第三の居場所=サードプレイスを地域社会に提供する仕事に共感を覚え、「いつか自分も、誰かの居場所になるような店をまちにひらきたい」と志しました。

暮らし続けたいまちにサードプレイスをつくり、生業(なりわい)とすることと同時にポジティブな影響をもたらし、暮らしたいまちに暮らせている恩返しをすること。これが、当時から変わらない菊地さんの指針です。

「場を開き、街を耕す」。栞日が掲げる自社のミッションについて、菊地さんは「『耕す』対象として当初は文化的な面を想定していたのですが、今はもっと広い意味でまちの多様性とか寛容性を耕すことが、僕らの使命なんじゃないかと気付き直したところがある。特に、銭湯をやり始めてからは強くそう感じています」と話しました。

2025年は、長く営んできた宿「栞日INN」を、同じ松本の街場でゲストハウス「tabi-shiro(タビシロ)」を運営する仲間に委ねることを決めた転機の年でもありました。

「まちを訪れる人と、まちの営みをつなぐ宿」をコンセプトに掲げるタビシロは、栞日INNと同年の開業。そしてタビシロのオーナーは、菊地さんにとって「『宿をやることを通じて松本の街に何をもたらしたいか』というマインドセットがほぼ同じだと思える人」。

「タビシロが引き継いでくれるなら、僕がやるよりもっといい宿になるという確信があった。うれしいことに即、快諾いただき、前向きで幸せな事業承継になりました」

すべてを自分で抱え込むのでなく、このまちにあるべきだと思うようなことをより高いレベルでかなえている人たちがいるなら、そっちに任せたっていい。この柔軟さもまた、多様な仲間がそれぞれの得意なことを持ち寄る土壌をつくり、街を耕すことにつながっているのです。

「どこか」を求める人の居場所

somewhereを開いた理由

喫茶・ギャラリー・ワークスペースの機能が融合した空間「somewhere」は、長岡駅から車で約10分、信濃川に架かる長生橋の西詰に開けた住宅地・大島(おおじま)地区にあります。ここには大正から平成初期まで長岡鉄道(後に越後交通長岡線)の起点となる西長岡駅が置かれ、往時は暮らしを支える個人商店なども点在していました。郊外型店舗の増えた今も、どこか「まち」の気配が感じられるエリアです。

somewhereを運営する高坂さんは、この大島地区で、金型製作工場を営む家に生まれ育ちました。武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科を卒業後、都内のインテリアデザイン会社に8年間勤務。2015年に長岡へUターンし、フリーランスでの活動を経て2021年、空間デザインを主業とする「Sponge」の法人化を機に、オフィスを構えます。場所は、実家が営む工場が郊外に移転した後に残された、築40年の3階建てビルの2階です。

「110平米くらいあって広いので、どうせひとりでオフィスとして使うなら、何かまちにひらいたことをやってみようかなと。初めからそういう場にも使えるように空間を考え、元工場という建物の記憶も残しつつリノベーションしました」と高坂さん。この「金型ビル2階のデザイン事務所」のお披露目を兼ねた「二階で、本の日々。」というイベントが、まちに「場」をひらく初めての経験でした。

これをきっかけに、新たな出会いも生まれました。2023年、金型ビル3階には小学生から高校生までが同居する、型破りな学習塾「ひねもす大学」が入居。そして、2階はSpongeのオフィス機能を残しながら、多様な人たちに居場所を提供する「somewhere」に。

somewhereは直訳すると「どこか」。高坂さんは「端的に言えば、私が欲しかった場所を体現したものです。集中して仕事をする、勉強する、何なら編み物とか読書とか用途は何でもいいのですが、長時間そこに居ることを受け止めてくれる場所」と説明します。

「単なるスペースではなく、そこに居心地の良さは絶対につくりたかった。居心地の良さって、いろんな要素が絡まり合って成立するものなんです。インスピレーションを刺激する本やアート、身も心も満たされる食、そういうものが融合した場をつくりたいなと思って。飲食業の経験はないので、みんなに声をかけて『一緒につくってくれない?』という感じで始めたのが経緯です」

さらに2024年には、somewhereで提供していたドーナツなどを販売する「おやつショップdabo(ダボ)」を、金型ビル1階に開店しました。高坂さんは「私自身が子どもの頃にその一部でもあった、『まちの子どもたちが近所のお店でおやつを買って信濃川の土手で食べるような光景』を、もう一度まちにつくりたかったんです」と思いを語ります。

そして今、次のフェーズを見据えて注力するのは「このまちにプレイヤーがどんどん生まれるような仕組みづくり」といいます。これは、食の分野で開業を目指す人などに、製造から販売まで一貫した「商い」の場所と機会を提供するもの。

自社が運営するsomewhereの調理設備や客席を活用するほか、菓子製造業に特化したシェアキッチン施設や、1日単位で貸し出すショップ形態の対面販売コーナーを近距離内に新設する計画です。「いつか自分の店を持ちたい」と夢を抱く人たちの初めの一歩を応援するプロジェクトは、2026年2月の運用開始を目指して準備を進めています。

長岡、何があって何がない?

「仲間ができるまち」の条件とは

事業を営みながら「まち」について考えてきた菊地さんと高坂さん。それぞれの活動を紹介する前半を経て、トーク後半では、まちの特性や現状の課題、地域に開かれた「場」の力など、「仲間ができるまち」につながるキーワードについて語り合いました。

■長岡と松本の違いって?

安東 きょうのテーマである「仲間ができるまち」。これが成立するには、まちの環境が関係してきます。例えば菊地さんが松本じゃなくて長岡に移り住んで店を始めたとしても、たぶん今の栞日のようにはならなかったと思います。環境も周囲にいる人の顔ぶれも違う以上それは当然なのですが、自分で何かを始めるという観点から考えたときに、一番大きな違いは何でしょうか?

高坂 10年前に私が長岡に戻ってきた時は、サードプレイス的な場所はあまりなかったと思います。カフェとかお店自体も少なかったけれど、私の場合は、ここでデザイナーとして仕事をしていくにはむしろチャンスじゃないかと捉えたところもあって。この10年ですてきなお店は増えていると思うし、仲間と一緒に積み上げてきた感覚があり、あまり悲観していないのが正直なところです。

でも、ついこのあいだ松本に行って、長岡と同じ城下町でもこんなに違うものかと愕然(がくぜん)としました。個性的な個人店がたくさんあって、その魅力とかエネルギーが街にあふれ出ているという感じ。圧倒的な量の差を感じました。

菊地 松本の場合は、まず松本城を中心とした城下町が形成され、後に鉄道駅という、まちの重心がもう一つできました。現在は松本城と松本駅の間の、歩いて10分くらいのエリアに中心市街地が集約されています。

戦時中に空襲がなかったので、近世に形成された細い路地など城下町の区画が今もそのまま残っていて、車にとっては不便なんですよね。そもそもがウォーカブルで、歩いたほうが移動しやすいつくりになっている。

個人店が多いのも城下町の文脈なんですが、城下の町人地には各地から集められた職人さんが大勢住んでいました。今で言う個人事業主が集まり、古くから商都として栄えた歴史があるので、もともと小さい商いが盛んなんです。

エネルギッシュに感じるのは、たぶん歩いて回れる狭い範囲にたくさん店があって密度が高いからというのもある。これも、街の成り立ちが影響しているのかなと思います。

安東 松本で新しい人が何か始めても、先輩たちはいい感じで傍観しているというか、自分で小さな商売をするのが珍しくないという感じはあるのかもしれないですね。松本は23万人、長岡は25万人と人口規模はそう変わらない地方都市ですが、中心市街の成り立ちは違うところがある。菊地さんから見た長岡はどんな印象ですか。

菊地 初めて長岡駅前に降り立ってみて、すごく整備された都市だと思いました。片側2車線の道路が東西南北に延びていて、車が通行しやすそうという印象です。一方で、人が歩くことをしなくてもいいまちのつくりになっているから、すてきなお店を探すにも車で移動することになるのかなと思いました。

安東 戦時中に空襲で市街地の8割が焼けてしまったという事情はあるんですが、あらゆるものがビルに囲い込まれた現在の長岡の中心市街地の空間性が、新しく何かを始めづらい気持ちを植え付けてしまっているということはあると思います。ビルの谷間のシャッター通りでポツンと1軒、店を始めてもなって。でもそれを言っていると永遠に何も始まらない。小さな単位の仕事の「生息しやすさ」をどのように担保すればいいのか、という話になります。

菊地 例えば駅から徒歩圏内に人がいることが許容されるようなゾーンがあるならば、そういう路地なんかに店舗を集積し、同時期に開業するとか。これはけっこう有効に機能すると思います。

2013年に僕が開業した頃は、松本駅と松本城を結ぶL字型の観光動線に沿った場所に出店するのがセオリーでした。でも僕を含め、そんなにお金を持っていない若い世代にとって出店は難しかった。それでセオリーを無視して、その動線を外れた、もっと家賃の安い場所で店を始めたんですね。

ひとりが始めると「あそこでも店ができるんだ」とみんなが気付いて、他から移転してきたり、近くでまた新しい店を始めたりと、動きが起きた。そんなふうに今、松本の中心市街の周縁に、いくつかのゾーンが出来ているんですよ。

特色ある店や場所を起点に「まち」と呼べるエリアが広がっていって、一つの市街地という形にたどりつくのかもしれない、というイメージはありますね。

安東 わざわざ訪ねたい目的地として認知される店や場所であれば、中心から多少離れていても人は来るということですね。松本は特に歩きやすい、歩きたくなるようなまちだから、「ちょっと足を延ばしてみようかな」という感覚でね。そういう環境の力、あるいは土地の人たちの感度を信じられるのであれば、「ここじゃなければ」というセオリーから外れてみるのもいいんじゃないかと思います。

高坂 お店に魅力があれば、いわゆる繁華街でなくても集客できるという事例は、もう長岡のまちなかでもあると思います。ただ、個々に魅力的なお店はあるのだけれど、パッと見てそのエネルギーが伝わりづらい、特に外から来た人に分かりにくいというのが、今の長岡なのかなと思います。

安東 長岡は、新幹線なら東京から90分で着く。私も今月だけでもう4回、長岡に来ているのですが、都会から人が容易に来ることができる場所性を活かそうというとき、玄関口となる長岡のまちなかに圧倒的に足りないものは「目的地になるような宿」だと思うんです。宿泊機能を満たす場所はもちろんありますが、例えば若い人が来たくなるような、文化的に人流のハブとなる宿がない。バーやラウンジがついていたりして宿泊者でなくても滞在できるような宿は、各地でたくさん生まれています。いわば、機能だけではなく「経験」を提供する場ですね。地元の人も外から来た人も、そこに行けばいつも何か発見があり、人と人の交流が生まれるような宿が1軒あるだけで、まちはかなり変わる気がします。ここに来ている人の中で、誰かやらないですかね。私が必ず泊まるので(笑)。

■新規出店を阻む不動産問題

高坂 お店づくりをサポートする一環で物件探しに同行したりするのですが、長岡のまちなかの場合、小さな商いをするには箱(物件)が大き過ぎるという問題がある。よさそうな物件を見つけて家賃を聞いてみたら、とても個人店が払えるような金額ではなくて。お店をやる初めの一歩を踏み出すのに、かなりハードルが高いと感じています。広さを半分にして賃料も相応に抑えるとか、大家さんと交渉できるような関係性ができたらなと思います。そもそも交渉さえできない、大家さんにたどり着けない場合もありますし。

安東 土地や不動産の使われ方というのは、どうしてもオーナーや管理者の社会像を反映してしまうんですよね。殺風景なビルしかなくても、シャッター通りであっても、「自分は食うに困らないし、別にこれでいいんだ」というのがオーナーの社会像であれば、まちはその先へは進んでいかない。土地や物件を持っている人というのは往々にしてまちの有力者ですから、ひいてはその社会像が財界や行政なんかにも影響しているわけですが。

菊地 地元で何代か続いている不動産屋さんで、最近世代交代していて、今みたいな話ができそうな人が、それこそ高坂さんの仲間にいませんか?

不動産の話は地縁・血縁が大いに絡むし、お金の話だし、かつ私有財産なので行政はタッチしづらいんですよね。民間の知恵とネットワークで何とか切り崩していくしかない。その時にキーパーソンになるのが、親世代から不動産業を継いだ若社長とかなんです。

僕が市議会議員になる前の話ですが、「不動産の問題を解決しないと松本に新しいプレイヤーを呼び込むのは難しい」と考える同年代の仲間と一緒に、不動産とプレイヤーのマッチングを担うチームを立ち上げました。実際に僕のお店で、東京とかから来たお客さんに「私も松本でお店やりたいんですけど、どの辺りがいいですかね」と尋ねられることもあって。

例えば借主にとって(家賃が)高すぎる、(物件が)広すぎるという問題があった時、そのまちで積み上げてきたクレジット(=信用・信頼)がある地元の不動産屋さんが交渉すると、事態がちょっと動いたりします。

僕らのチームは不動産事業もやっている地元の建設会社の若社長がメンバーで、自社の不動産リソースを活用してまちに貢献したいと加わってくれた。「こんな店舗向きの物件を探している」「この物件で何かやりたい人はいない?」といった情報をチームで共有しています。マッチングがうまくいって開業や出店が決まった事例が、松本のまちに確実に生まれ始めていて、僕もワクワクしながら状況を見ています。

高坂 そういうことなら、長岡でもできるのかも。挑戦してみたいですね。

■コミュニィの核はケアの精神

高坂 「仲間ができるまち」というテーマを改めて考えてみると、仲間って作るものなの?という疑問も湧きました。正直言って、私は今まで仲間づくりを意識したことがなくて。いつの間にか仲間になっていたという感じです。

菊地 僕もそうですよ。まちやお店で日常的な会話を交わすようになって、欲しかった情報に出会えたり、誰かを紹介したりされたりという関係性ができていった。何か達成したいゴールとか解決したい課題とかがあって、そこに一緒に向かうことができるから仲間なんだと思います。

例えば長岡の中心市街地で何かビジネスをしたい人を属性に設定した場合、まず自分のビジネスを経営的に成功させるのに熱心なのは当然のこととして、ビジネスを通じてこのまちのエリアや社会に対して何をしたいか、どういう影響を与えたいのかを確実に考えている人が仲間候補。社会性とセットでビジネスを展開することを理解できる相手が、仲間として話ができる人と思います。

安東 そういう仲間ができるまちには、何が必要と考えますか。

菊地 いろいろな人が行き来できたり集まれたりする具体的な場所が必要だと思います。そしてまちの中にそういう場所が複数あるほうが、(仲間になる)組み合わせの可能性が広がる。それぞれの場の多様性も大事です。だから僕は書店兼喫茶とか銭湯とか、多世代がごっちゃになるような場所を開くことを続けています。

安東 菊地さんと高坂さんに共通するのは、対象となるものへの絶えざる興味だと感じました。それぞれが「まちにとって望ましいであろうこと」を考え、まちの風景をつくる、場を開くということやってきた。これはケアの一つの形という気がします。

菊地 栞日という会社の役割は「まちをケアすること」という考えで事業を展開しているので、そう言ってもらえてとてもうれしいです。

この「ケア」とは、気にかけるとか関心を寄せるということ。人が集まる多様な場がまちに複数あっても、その場にいる人が互いに関心を持たない限り、コミュニケーションやコミュニティは生まれません。

相手に関心を持って話したりするうち、ディテールにおいては当然ながら自分の考えとずれも出てくる。けれど、ずれがあるのを前提として対話の中で楽しむくらいの気持ちでいたら、結果的に仲間は増えていくはず。その場にいる人たちをケアすること、関心を寄せることは、すごく大事だと思います。

高坂 ずれを楽しむという言葉が胸に残りました。意見の食い違いがあると不協和音と感じちゃうところがあるけれど、「そういう考えって面白い」って言い合える空気感をつくっていきたいなという思いはありますね。

安東 自分と同質の人でなくても関心を寄せ合うことができるかどうかが重要なんでしょうね。「全部じゃないけれど、この部分は理解できる」とか、自分の度量みたいなものを少し意識して広げていく必要がある。

菊地 これもまちの特性だと思うのですが、松本って基本的にみんなが一匹狼なんですよね。だから誰かが「俺がやる。みんな付いて来い」って号令をかけても、シラッとして誰も付いて行かない。でも、何か一緒にやるとまちが面白いことになりそうだとなれば、集まってきてそれぞれ自分ができることをやる。で、ミッションを達成すると「じゃあ、また」とあっさり離れるという感じです。

距離を保った関係のようでいて、いざという時はさっと集まる。これができるのはお互いに常に関心を寄せ合っているからだと思うんですよね。

誰かに関心を寄せるということは、いつでも誰でもどこでも始められる。松本においては、僕だったり、また栞日という会社だったりが、率先してやり続けたいなと思います。

2時間を超える熱いトークの終了後も多くの人がその場に残り、菊地さん、高坂さんを囲んで、また初対面の参加者同士で、フランクに会話を楽しんでいる様子でした。まさに前段のトークで言及した、「その場にいる人が互いに関心を寄せ合う」光景が、会場のあちこちで見られました。このような雰囲気が長岡のまち全体に広がっていけば、まちは少しずつ変わっていくのかもしれません。

Text: 亀山康江/Photo: 八木あゆみ(「な!ナガオカ」編集部)

![http://[総合メニュー]イベント情報集約サイト5-3](https://na-nagaoka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/総合メニューイベント情報集約サイト5-3.jpg)