「長岡花火」のルーツは遊廓にあり!? 花火大会はじまりの歴史を探る

毎年8月2日・3日に開催される「長岡まつり大花火大会」。1945年8月1日に街の中心部を焼き払った長岡空襲の犠牲者への慰霊と鎮魂、また2004年10月23日に発生した新潟県中越地震からの復興の願いが込められていることは、よく知られている。

しかし、その起源は明治時代に遡り、長岡花火財団公式サイトによれば、「1879年(明治12年)9月14日・15日、千手町八幡様のお祭りで、遊廓関係者が資金を供出しあい、350発の花火を打ち上げる」とある(そこから5分ほど歩いた草生津の神明神社という説もある)。もともとの始まりは、一体なんだったのだろうか。花火大会の歴史を探るべく、長岡市の郷土史研究家の稲川明雄さんを訪ねた。

郷土の偉人・河井継之助も通った?

長岡の遊廓史

花火大会は全国にあるが、長岡のそれがほかと性質を異にするのは、単なるエンターテインメントではなく、慰霊と鎮魂、希望と感謝など、夜空を仰ぐ市民それぞれの複雑な想いが託されていることにある。現在の長岡花火は、逆境から何度も立ち上がり、いまに至る道のりを築いてきた先人たちのことを思い、平和を希求する祈りの機会なのだ。

では、明治時代にまで遡るというその起源はどのようなものだったのだろう。インタビューは、稲川さんが館長を務める河井継之助記念館にて行われた。

「長岡の花火大会といえば、戦災と震災の犠牲者への慰霊とそこからの復興が語られていますが、始まりは明治時代の遊廓です。当時の長岡は水運が発達していて、川を船が行き交い、物資があふれかえって栄えていました。遊廓らしきものができたのは江戸時代の元和2年(1616年)。長岡では『貸座敷』と呼ばれていたんです。交通の要衝だった信濃川沿いの千手町村に18軒の茶屋ができて、寛政の時代には38軒に増えました」(稲川さん)

「千手町村だけでなく石内村にもこの類の茶屋があり、弘化3年(1846年)、十代藩主・牧野忠雅の時代に、長岡藩は正式に千手町村を南廓、石内村を北廓と定めました。北廓は船で通る客を呼び込み、藩の外にあったので、体面を重んじる武士たちはそちらを利用していて、幕末に藩政改革を断行した河井継之助(1827年〜1868年)も北廓に足繁く通っていたそうです」(稲川さん)

花火の始まりは「水子供養」という説も

「長岡の花火大会がどのように始まったか、今泉省三が書いた『長岡の歴史』(1968年)には、こんな記述があります。

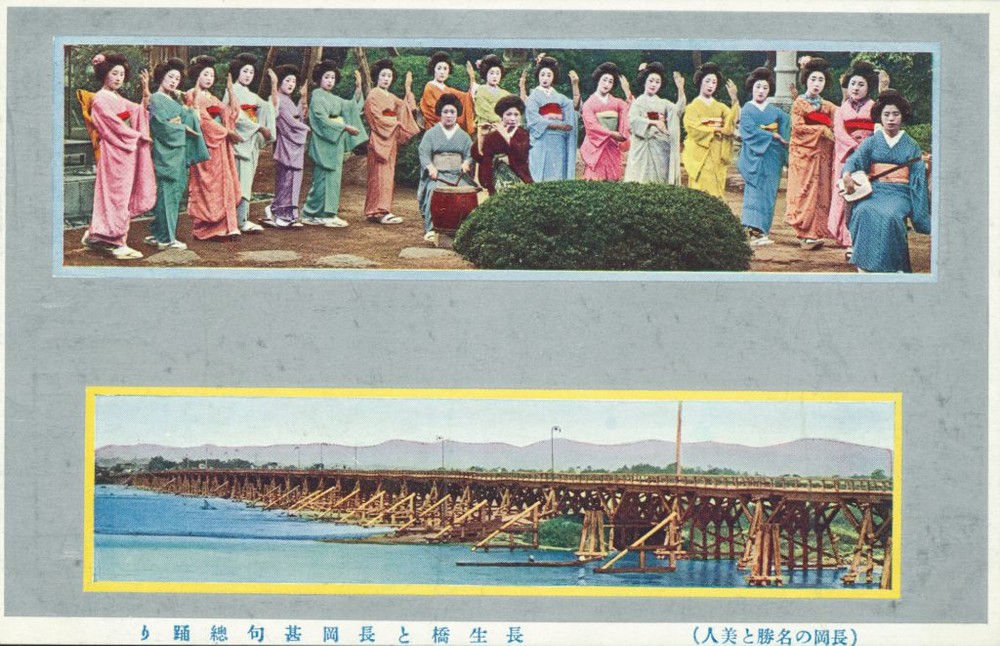

『三島郡片貝の富豪佐藤某が、長岡市内長原遊廓に遊びに来たのが縁で、佐藤は明治十二年九月の片貝浅原神社祭礼に、長原大島屋の芸妓たちを誘って、花火見物に出かけた。芸妓たちは、夜空にあやなす華麗さに、すっかり魅せられてしまった。それから数日ののち、佐藤はふたたび大島屋へ来て、芸妓たちに、片貝のように花火をうち揚げて、長岡、というよりは遊廓を賑わしてみる気はないかと持ちかけた。このことから、翌十三年九月十四日、遊郭の鎮守の秋祭に、長生橋下、柳島で総計二百余発を揚げたのが、長岡花火のはじめだとしている』」

「ところが、明治12年9月10日付けの新潟新聞には、こう書かれています。

『長岡千手町の八幡神社は、九月十四・十五両日が例祭なるが、本年は同所千手横町・山田町・長原の貸座敷の四十七名が、釀金して花火を揚げたり』

この記事だと、最初は明治12年ということになりますね。なぜ花火を打ち上げたのか、それも諸説ありますが、大島屋のつるという芸妓が佐藤さんに話を持ちかけられ、上げてもらったことは間違いないでしょう。一説では遊廓の芸妓・娼妓の水子供養のためといわれていて、少し離れた片貝(現在の小千谷市片貝町)でもそうした慰霊の花火が上げられていたので、それならちょうどいいと遊廓に受け入れられたようです。もちろん遊廓の賑わい、繁栄のためという目的もあったでしょう」(稲川さん)

遊廓の行事から市民の花火大会へ

「煙火(花火)大会は好評で、毎年9月に開催していくことになりました。遊廓のなじみの客が芸妓・娼妓に頼まれて花火に出資するわけですが、奥さんには内緒だからスポンサーとして名前は出せない。そこで、表向きは芸妓たちがスポンサーだったのです。嘉瀬誠次さん(大正11年生まれの伝説の花火師)に聞いた話では、『ピンハネ花火』なんて言われていたそうですよ。芸妓がたくさんの客から金を集め、『あんたの花火よ』とそれぞれに言って、客と花火師との間の差益を取った、と(笑)。以前よく嘉瀬さんと対談したので、そんな話をいろいろ聞きました。

明治16年の『煙火目録』には、四寸、五寸、七寸玉の花火と仕掛け花火もあり、花火には芸妓の名前と雅号が付けられていて、たとえば『大仕掛 野分の薄九尾の乱走 大島屋つる』などと書かれています。叙情的な中に『厄介もの』『暴れん坊』『放蕩息子』『家出娘』とか、ひどい名前も(笑)。いまのようなアナウンスはありませんが、『何番、大島屋つるさん提供の何々です』などと1発ごとに大声で読み上げるのを聞いて芸妓たちがはしゃぎ、お客も芸妓の様子を見て喜ぶ。『あれは誰々の花火か。あいつらしいな』などと話しながら楽しんでいたようです。花火大会は当時も2日間で、お客は1日目は芸妓たちと、2日目は家族と一緒に見たそうです」(稲川さん)

「女性がスポンサーだから『できるだけ色の綺麗なものがいいね』ということで、花火大会が始まって早々に赤い花火ができました。染物屋が使い始めた化学染料を、上手に花火の中に入れるんです。当時はまだ東京でも鮮やかな色の花火はなかったのに、長岡では早いうちから赤い色を使っていました。『もっと綺麗なものを』と芸妓たちがリクエストすれば、花火師たちも彼女らに喜ばれる花火を作ろうとがんばり、遊廓に通う。芸妓も花火師も貧しい家の出身で哀しい運命を背負った人も多かったけれど、彼らがいなかったら、遊廓がなかったら長岡の花火は発展しなかったでしょう」(稲川さん)

芸妓はまだ子供のうちに売られて長岡にやってくるものが大半。普通、こうした女児たちが学校に通うことはなかったが、近隣の千手小学校の校長先生が遊廓に行き「芸妓になる子でも教育は必要です」と言って学校に入れたという。

「差別もありましたが、先生はそれをなくそうとしていました。その子たちが成長して花火を上げるようになったわけです。花火作りもお金を出す客と花火師との契約だから、読み書きが必要。学校で学んだ教養がなければ作れなかったかもしれませんね」(稲川さん)

「9月の十五夜を中心に開催されていた遊廓の花火大会は、しばらくはこぢんまりしたものでしたが、大正15年(1926年)に新聞社と長岡商工会議所が中心になって長岡煙火協会をつくり、市民のものにしようということで遊廓から引き上げたんです。その後は10月に開催したり、商工祭として開催して商業や工業の関係者からお金を集めたり。戦前のスポンサーは個人、戦後は企業中心と、いろいろな変遷がありました」(稲川さん)

「遊廓と花火は長岡独特の女性文化だと思います。もともと長岡藩は侍文化で男の世界ですが、河井継之助が率いて会津藩と共に新政府軍と闘った戊辰戦争(1868年〜69年)でも女性は死ななかった。会津藩は376人も女性が自害しましたが、長岡では教育によるものか、文化の違いなのか『自分たちはここで死ぬわけにいかない』とひとりも死んでいません。侍の娘で芸妓になった人もいます。『男たちが意地はって勝手に戦争するけれど、私たちは反対』と、女性たちが男性とは違う文化を発展させた。私はそれが花火だと思っているんです」(稲川さん)

遊廓の面影を求めて街歩き

豊かな文化を生んだ長岡の遊廓だったが、風紀が乱れるとして慶応3年(1867年)に廃止したのは継之助だった。遊廓好きが知られていた継之助の、まるで手のひら返しのような廃止令に「可愛い(河井)可愛いと今朝まで思い 今は愛想も尽き(継)之助」という歌が詠まれたとか。遊廓関係者の手によるものだろうか。一方で、継之助は芸妓・娼妓たちに帰郷するための旅費を与えるなど、女性たちの解放にも力を注いだ。稲川さんによれば、その後も長岡の遊廓は昭和32年まで続いたという。

遊廓があった山田町界隈は、現在はごく普通の住宅街になっているが、往時が偲ばれる建物を見つけた。「今重(いまじゅう)楼」という遊廓を転用し、2016年末まで「今重旅館」として営業していたそうだ。

記録に残る花火大会発祥の地、千手の八幡神社にも行ってみた。稲川さんいわく「千手の八幡様だと花火の打ち上げは危なかったんじゃないかな。草生津の神明様だったのかもしれない」とのこと。発祥については、やはり諸説ある。

このような歴史を背負った長岡の花火を「哀愁のある、未練たらしい花火」と稲川さんは言う。

「信濃川上に打ち上がる長岡の花火は方丈記のよう。川が流れているから水面に花火が映らない。『ゆく河の流れは絶えずして』という無常を感じます。綺麗なもので覆い隠そうとしても背後には汚いものや嫌なものもある。花火は人生や人間の弱い部分を映し出すものです。長岡の花火はいわゆる“玉屋、鍵屋”のパッと咲いてパッと散るような花火ではなく、未練たらしい、ゆったりした花火でしょ。だから感動するんですね」(稲川さん)

戊辰戦争、第二次世界大戦下の空襲を経て、M6.8の中越地震も経験した。辛い歴史、哀しい歴史を乗り越えていまの長岡がある。だからこそ慰霊と鎮魂、復興と平和への祈りが、長岡の花火大会をいっそう輝かせる。今年は、この地で生き生きと活躍した芸妓たちと花火師たち、武士たちにも思いを馳せながら夜空を仰いでみてはいかがだろうか。

Text: Akiko Matsumaru

Photos: Hirokuni Iketo

長岡まつり大花火大会

[日時]8月2日(木)・3日(金)両日とも19:20〜21:10(予定)※雨天決行

[問い合わせ]0258-39-0823(一般財団法人 長岡花火財団)

[HP]http://nagaokamatsuri.com

![http://[総合メニュー]イベント情報集約サイト5-3](https://na-nagaoka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/総合メニューイベント情報集約サイト5-3.jpg)