アラスカの氷河と人々を活写する写真家、山田博行さんを駆り立てる衝動の正体

単身でアラスカに遠征し、氷上でソロキャンプをしながら氷河を記録する写真家・山田博行さん。23歳で初めて足を踏み入れて魅せられ、30代前半の数年間は現地で暮らしながらヨーロッパやアフリカへ取材に出かけた。アラスカへの渡航回数は30回近くになるという。現在は新潟県長岡市在住。長岡造形大学の准教授として教鞭を執りつつ、写真と映像の撮影、写真集の出版に展覧会など作家活動も展開中だ。

2019年3月9日から4月6日まで、長岡市の「LIS長岡」で開催された写真展『Apppppppleee(アップル)』最終日に行われたトークの後にインタビューをお願いした。どのような経緯で写真家になり、なぜアラスカに向かうのか。山田さんを衝き動かすものとは?

15歳で地元から飛び立ち、

長岡高専で学んだ5年間

山田さんは新潟県柏崎市出身。広い世界へ飛び立ちたい──そんな気持ちが強い少年だったのだろうか。中学卒業と同時に、親元を離れるため長岡工業高等専門学校へ進学したと語る。

「僕の中学から毎年5、6人が長岡高専に進学していて、制服もなく、美大のような自由さがあると先輩に聞いて、その雰囲気がいいなと思ったんです。県内全域から変わり者が集まる学校でした(笑)。技術や開発に興味があり、高専から技科大(長岡技術科学大学)の3年次に編入できるのもいいなと思いました」

高専では機械工学を専攻したが、山田さんを惹きつけたのは物理だったという。

「物を投げて的に当たる確率とか、世の中のものはすべて計算で弾き出されるということに衝撃を受けて。水や空気の流れといった流体力学を学び、ロケットや航空、宇宙開発にも興味を持ち、そういった分野に進んだら夢を追えるのではと考えました」

「たぶん昔から、ひとつの枠の中にいるのが好きじゃないんです。柏崎を早く出たかったし、長岡に来ても、また違う世界に行きたいと思うようになって。航空宇宙学を学びたいと先生に相談したら『ごくわずかな大学しか扱っていないし、定員30人くらいだから行けるわけないよ』と言われました」

先生の言葉に発奮し、猛勉強の末に編入枠1名ほどの狭き門を突破。山田さんは長岡高専を卒業し、名古屋大学航空学科の2年次に編入した。

名古屋から東京へ、映像から写真の世界へ

大学で学びながらレコードショップでアルバイトをして、名古屋シネマテークという伝説的ミニシアターに出入りしては映画を観まくる日々。このシアター通いで山田さんは新たな転機を迎える。

「当時シネマテークで8mmの機材を1日100円で貸し出していたので、撮影・編集機材を借りて映像作品を作っていました。当時はまだデジタルじゃないからフィルムを切り貼りして編集して。そんな中で雑誌『デザインの現場』に載っていた武蔵美(ムサビ=武蔵野美術大学)の編入生募集の記事を見つけて、映像学科は2人くらいの募集でしたが『いいな、これ!』と思ったんです。

新聞配達もしていた苦学生で、配達所の人は『とりあえず卒業してから行けば?せっかく名大に入ったんだから』って。でも、1年後に合格する自信もないなと思い、受験しました。名大3年の後期は航空工学よりも映像表現への関心が強くなって、大学にあまり行ってなかったので進級も難しいくらいだったんです」

意識は長岡から世界へ、

人生を変えたサブカルチャー

機械工学、物理、航空宇宙学、映像、写真と、山田さんが魅了され、学んだものは少しずつスライドしていった。居場所を変えることを楽しむかのように生活環境も流転したが、長岡高専で学んでいた頃からずっと共にあるもの、それがサブカルチャーだ。

「高専時代にMTVとか、音楽と映像、ストリートカルチャーの波が起こり、興味を抱きました。スケートボードやスノーボードを始めるきっかけになった、長岡市内のサーフショップmellow’sの海津さんの影響も大きかった。名古屋の都会に出てますますのめり込み、計算で1つの答えを導き出すものよりも、逆に答えがいっぱいあるもののほうがいいなと憧れ始めたんです」

そして工学から表現のフィールドに入った山田さん。ストリートカルチャーに導かれ、意識はさらに広い世界へと羽ばたいていく。

「スケートボード、スノーボード、サーフィンなどのボードカルチャーが日本に上陸し、その延長線上でファッション、音楽、映像メディアなどに自分にフィットしたものがありました。武蔵美の3年生の春休み、北海道のニセコでバイトしながらスノーボードをやっていて、その頃からカルチャーや風景をドキュメントしていきたいと思い、最初はモノクロ写真を撮っていました。

大学の先生にそれを見せたら首を傾げていて、内心『わかってねーな。俺はいま大切な瞬間を記録してるんだぞ』って(笑)。武蔵美にはそんな学生が多くて、『みんなやりたいこと自由にやってる、これでもオッケーなんだ』と。そう思える機会を与えてくれました」

“選ばれた者だけが辿り着く聖地”

アラスカの大地を踏む

急斜面に上質なパウダースノー。90年代初頭、スノーボーダーの目指す聖地がアラスカだったという。

「ニセコには僕と似たような波長を持った変なやつらが冬だけ集まっていて。情報交換をして『やっぱりアラスカじゃないか。雑誌には“選ばれた者だけが辿り着く聖地”とある。選ばれてないけど行っちゃおう』。最初はそれくらいのノリでした(笑)。アメリカのフリークたちの間ではヘリコプターをチャーターして、そそり立つ雪山に着陸してそのまま滑るというムーブメントがあり、『行くしかない!』と。大学の卒業式に出ずに4年生の授業が終わった瞬間『じゃあ、バイバイ!』って、アラスカへ向かいました。

就職は考えていなくて。スタジオやラボに行けば求人があり、仕事はいつでもできるだろうと思っていました。在学中から出版社に写真を持って行き『なにか仕事ないですか』と売り込みもしていて、作品を買ってもらったり、海外から撮影チームが来たら図々しくついて行ったり。当時は英語も話せないし、『君は誰?』と思われたかも(笑)」

山田さんが初めてアラスカの地に降り立ったのは23歳のときだった。

「当時アラスカに行くのは登山家とスノーボーダー、そしてストリートカルチャーに染まった変な人たち。みんな2週間くらい滞在するんだけど、フルシーズンの3ヶ月いたらどうだろうと。バイトでお金を貯めて、仲間と山の中のアパートを10万円で借りて毎日パスタを食べるという生活をしました」

最初のアラスカには、カメラとフィルム100本を持っていったという。30代前半の数年間はアラスカを拠点に活動し、日本に戻った後も毎年のように通い続けている。

足先から地平線くらいまで、

長岡に戻って見えてきたもの

人と人とのつながりの中で仕事が生まれ、山田さんは写真家・映像作家としてナイキ、サントリー、ザ・ノース・フェイス、ソニーなどの広告やテレビCMの撮影を手がけ、作品として写真や映像を撮っている。その中には雪や氷を写したものが多々あるが、それは故郷の原風景として山田さんの中に存在するのだろうか。

「無意識の中にあるのかも。雪国では『冬になると白くなる』という意識のルーティーンがありますから、名古屋や東京にいた頃の季節の変わらなさはちょっと寂しかったですね。『いまこの瞬間も、地元は白い世界なんだろうな』と思ったりしてました」

そんな山田さんは、東京から長岡に拠点を移して10年ほどになる。

「ホグロフスというスウェーデンのアウトドアメーカーのクリエイティブディレクションをしていて、これ、自然が豊かなところでやれたらいいなと。東京は楽しかったけど、50歳や60歳になっても楽しいかどうかはわからないなと感じていたんです。海外で出会うフォトグラファーたちはけっこうみんな田舎に住んでいて、打ち合わせのために飛行機で都会に出てくる。そんな生活が理想だと思いました。

長岡なら始発の新幹線で東京に行き、打ち合わせをして日帰りできる。スカイプやハングアウトというGoogleのサービスをどんどん活用して、東京ともやりとりしながら東京で見えない世界を現地で見ていく。時代のニーズもそっちにあるんじゃないかな」

長岡に戻り、再発見したものがあるという。

「自然の移り変わりとか、昔は見えていなかった長岡が見えてきた。愛着も湧くというか。年齢ですかね(笑)。以前はアメリカとかフランスとか、美しいものを遠くに求めていたけれど、ここでは自分の足の先から地平線くらいまでのエリアの意識になり、身近な場所もすごく好きだなぁと感じます」

2017年に長岡市栃尾美術館で開催された山田博行写真展『記憶のトレイス』では、ダイナミックなアラスカの氷河を捉えた「Waterproof」のほか、「Flake」「Cabin」の3シリーズから57点の作品が発表された。

この個展の中で、山田さんが中学1年生のとき、ハレー彗星を撮ろうと担任の先生に一眼レフカメラを借りたことが写真を撮るきっかけになったと明かされ、写真について、こんな言葉が掲示されていた。

「その場に行って、風や空気、湿度や匂いなんかを感じたり、人に出会ったりして体験することで見えてくるものがある。写真を撮るということは目撃することだと思います。だから写したいと思えば自分が移動して感じなければならないし、僕にとってはそれが写真の魅力です。そして人は常に自分というフィルターを目の前に重ねて見えているものを心に映しているのではないかとも思います」

「Waterproof」シリーズの作品は、The North Faceのサイトで山田さんのコメントと共に紹介されている。

「伝えたい」という使命感で

氷河の記録がライフワークに

この日のトークの中で山田さんは、氷河を撮り始めた動機をこう語った。

「山の上に積もった万年雪が10年、100年、1000年単位で圧縮されて、溶けない氷となって。とてつもない巨大な塊がそこにあり、少しずつ動きながら山を削り、岩を削り、山肌が急になり、切り立っている。よし、その氷の彫刻の正体を撮ってやろうじゃないかと」

「魅了されてきた山岳の景色がこうやってつくられているのだということが見えてきて。真っ白な中に光り輝く青を撮りたいから、マイナス30度から20度になる冬、氷河の形成過程の強烈な寒さがいいんです。無音で時間が止まっているかのよう。何日もかけて氷壁に辿り着くと、『長い階段を上って、ようやくあなたに出会えました、あと何年拝めますか』と、お参りのような気分になります」

氷河巡礼を続ける中で、山田さんはその変化に気付いたという。

「ここ数年で、幅4km奥行き1kmくらいの単位で氷がごっそり、ものすごい速さで消失しているんです。20年後、僕たちが見えるところに氷河はあるだろうか。りんごの収穫と初雪の出合いのタイミングもずれていくだろうし、温暖化による気候変動で生態系が狂ったり、海面が上昇したり。氷河と海の境界ライン、いわゆる氷河が海へ崩れおちる海上の氷壁が、どんどん後退し、すでに山の中腹まで枯渇しているところもたくさん。海抜が1m上がるだけで人々の暮らしや生物の生態系に大きく影響します。僕は環境活動家ではないけれど、氷河の生涯をキャプチャーしていきたい」

氷河に魅せられて撮り始めた山田さんだったが、ただ美しいだけでは済ませられない、そんな使命感に駆り立てられている。

「写真だけで伝えられないものがあるという意識が生まれました。氷河の消失はどんどん加速している感もあり、現状を伝えないといけないのではという使命感が湧き、ドキュメンタリー映画を撮ろうとしています。プロジェクト名は『WATERPROOF』、水の証(あかし)。この映像の半径100kmくらいに僕と、たぶん冬眠中の白熊くらいしかいない(笑)」

山田さんが撮影し、7分ほどに編集した映像をぜひ見てほしい。

WATERPROOF

最後に、今後のプランについて訊いてみた。

「大学が休みになるタイミングを研究に充てているので、またアラスカに出かけて、現地の地質学者とか、地域の人々にインタビューしようと思っています。どう感じているのか、どういう意識があるのか、僕自身も知りたいから。資料を集めて、どんどん映像の素材も集めていこうと。取材しながら氷河の写真も撮っていきたいです。

それから、海外でよく『死ぬまでに一度雪を見てみたい』とか『海に沈む夕日を見てみたい』と言われることもあって、温かい地域で展覧会をやってみたい。台湾で個展の話があり、進めているところです」

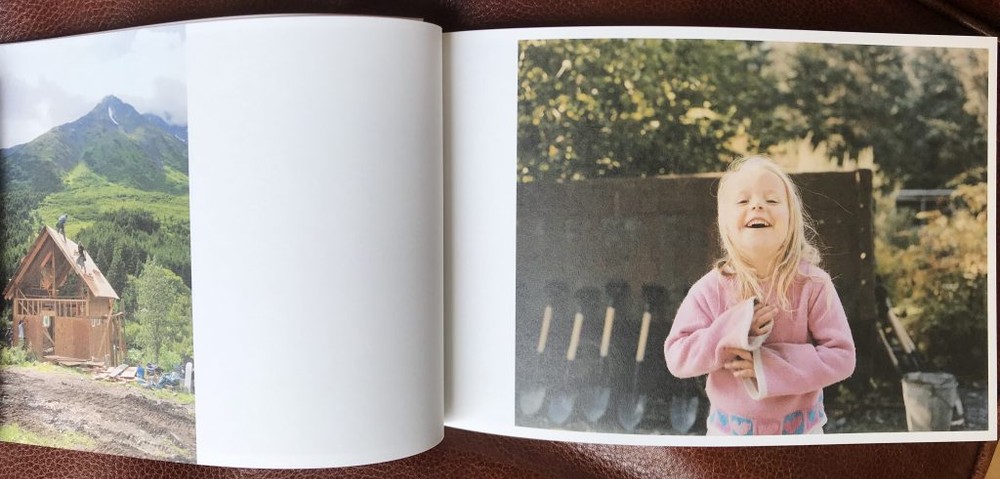

地方都市で暮らしながら軽やかに国境を越え、世界とダイレクトにつながる山田さん。「アラスカに念願の家を購入しました!」と見せてくれた写真には、彼の生き様そのもののような、どこへでも移動可能なトレーラーハウスが写っていた。氷河への巡礼の旅はまだまだ続きそうだ。

Text: Akiko Matsumaru

Photos: Hirokuni Iketo

●Information

[Facebook]https://www.facebook.com/hiroyuki.yamada

[Instagram]https://www.instagram.com/hiroyukiyamada/

![http://[総合メニュー]イベント情報集約サイト5-3](https://na-nagaoka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/総合メニューイベント情報集約サイト5-3.jpg)