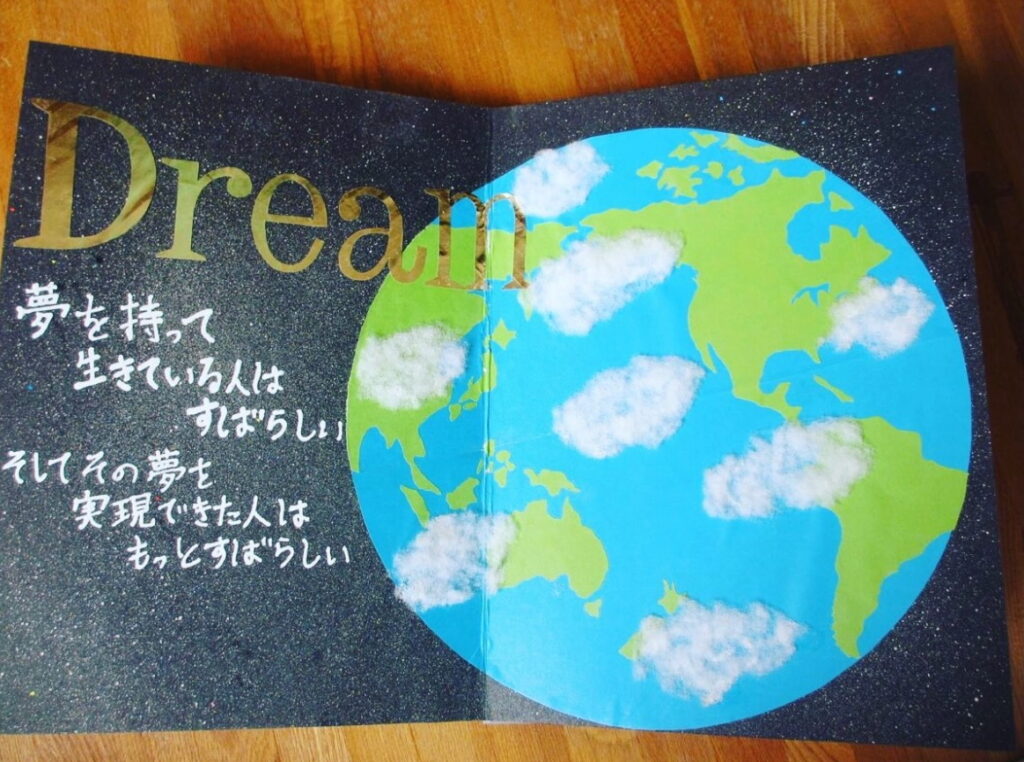

アジアを巡り、現地の味を届ける「旅する屋台アロイ」。店主“なっちゃん”が貫く自分らしい生き方

料理はその国や地域、民族の歴史や風土の記憶を伝える文化そのもの。私たちの日常の食もそうですが、特に旅先などで、その土地でしか味わえない一期一会のひと皿に出会うことは、旅の醍醐味でもあります。

新潟県長岡市で暮らす“なっちゃん”こと高野奈都子さんの人生のテーマは、旅と料理。毎年、初雪が降り始めるころにアジア諸国に出かけ、長旅をしながら各地の料理や人々との出会いを満喫し、雪解けのころに帰国する生活がかれこれ20年という、筋金入りの旅人です。長岡にいる間は「アロイ」と名付けた屋台で県内各地のイベントに出店し、自分自身が味わって研究したインド料理やタイ料理を手作りして現地の食文化を伝えてくれます。まるで渡り鳥のように自由で軽やかなライフスタイルは、どのように確立されたのでしょう。異国と故郷を往来する生活から見えてきたものとは? イベントに出かけてアロイの料理を楽しみつつ、お話を伺いました。

一度食べたらやみつき必至!

リピーターが行列する人気の屋台

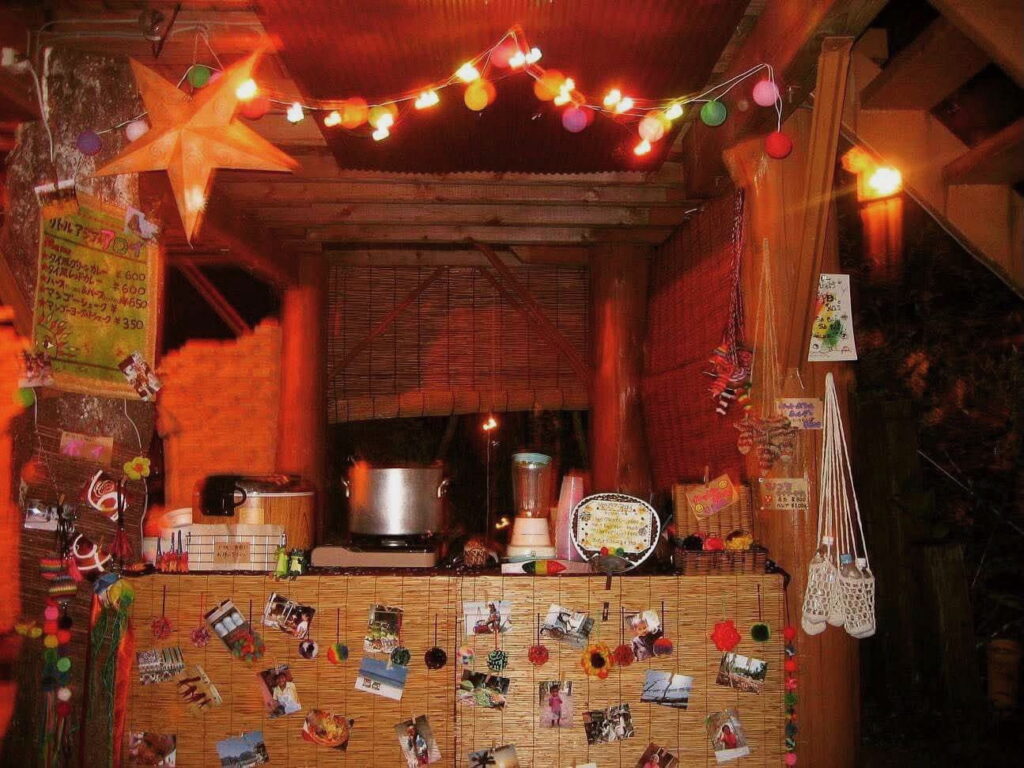

「なっちゃんが作るパッタイ(タイの焼きそば)が大好き」「なっちゃんのカレーが無性に食べたくて」。そんなファンが足を運び、アロイの前にはどのイベントでも行列ができます。いつでも食べられる実店舗があるわけではないので、次はどこで食べられるのかとSNSで出店情報をチェックして追いかける常連もたくさん。

アロイのシーズンは冬が終わるころから春、夏、秋、そしてまた次の冬が訪れるまで。高野さんは車にテントと食材などを積み込んでイベントに出店し、インドやタイのスパイスを使ったカレーやパッタイ、ガパオライスなどを作って販売します。

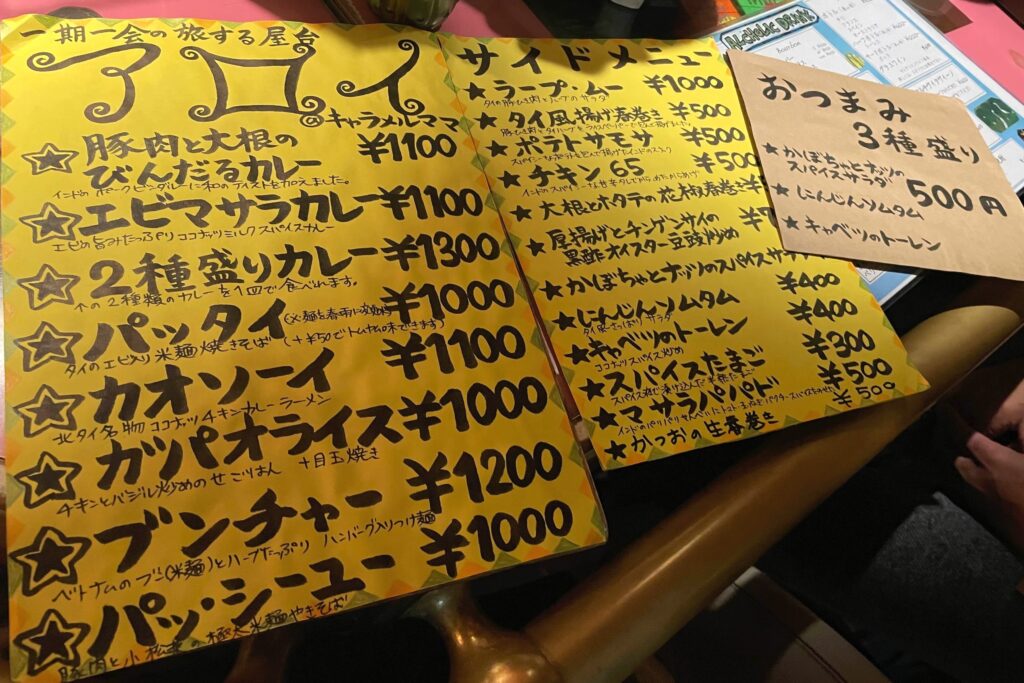

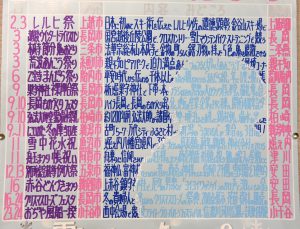

この日のメニューは、米の麺で作るタイの焼きそば「パッタイ」、鶏肉とバジルを炒め、ごはんにのせたタイ料理「ガパオライス」、師匠直伝のレシピをアレンジした「梅しそカレー」、ココナッツミルクの風味が特徴の「グリーンカレー」。パッタイやガパオライスは定番で、カレーはイベントごとに種類を変え、イベントに合わせた料理が加わることもあり、フードメニューのほかに手作りのドリンクメニューも用意されています。

どの料理もテイクアウト可能なので持ち帰って味わうもよし、屋台の一角にあるイートインスペースで出来立てをいただくのもよし。ただ料理を食べるだけでなく、高野さんが語る現地の食の話や旅の土産話を楽しみに訪れる人もたくさんいます。

料理に使うスパイスは現地で仕入れ、食材は地元・長岡で。野菜はここ、肉はここ、シーフードはここと購入する場所を決めているそうです。「イベントは週末に開催されることが多いので、週半ばから買い出しや仕込みをして準備をしています。カルダモン、クローブ、ブラックペッパーなど、香りがいいフレッシュなスパイスはやはり現地のものでないと。その買い付けが旅の目的のひとつでもあるんです」と高野さん。

小さなイベントから大きなイベントまで、あちこちの主催者から声がかかり、長岡市内では、ナガオカ・クラフトビール・フェスティバル実行委員会の大竹祐介さんが運営する『平成堂ローカルビア&マーケット』とアオーレ長岡で開催される『ザ・ビール展』、「発酵・醸造のまち」をフィーチャーした『HAKKO trip』など人気イベントにも出店しています。

「最近は次々に依頼が入るようになり、春から予定がどんどん埋まっていきます。週末は同じ日に3件くらい重なったりして、調整が難しいこともありますね」。高野さん自身が仲間とともにイベントを企画運営することもあり、シーズン中は大忙しで各地を駆け巡ります。

多彩なメニューがゆっくり楽しめる

月に一度の「アロイdeキャラメルママ」

野外イベントでの出店のほかに、定期的に開いている屋内イベントも。昔から高野さんが足繁く通っている地元の老舗カフェバー「キャラメルママ」では、月に一度のペースで「アロイdeキャラメルママ」を開催しています。

「ここでは2017年からやっていて、最初は年2回だったんです。コロナ禍で出店していたイベントがなくなってしまったので、由実ちゃん(オーナーママ・浅井由実子さん)にお願いして毎月やらせてもらうことになり、ありがたいです。コロナ禍のときはテイクアウトだけだったけど、いまは毎回メニューを変えて、お酒と一緒に楽しんでもらっています」

定番メニューに加え、高野さんが旅の途上で出会い、持ち帰った新しいチャレンジを披露することもあり、初めての人も食べ慣れている人もアロイの味を堪能できるイベントです。

メニューの片っ端からオーダーしたい衝動を抑え、今回は食べたことのないものを中心に選んでみました。ドリンクは地元長岡のブルワリー、HEISEI BREWINGのHAZY IPA「越の雲海(こしのうんかい)」を樽生で。

HEISEI BREWINGのビールやキャラメルママのドリンクを楽しみながら、アロイの料理をじっくり味わえる「アロイdeキャラメルママ」。エスニック料理を冠する飲食店は数あれど、地方都市ではなかなかここまでのバリエーションと再現度のものを食べる機会はありません。今後の開催予定を記事の最後に入れたので、ぜひ出かけてみてください。

シャイで集団行動が苦手な“不思議ちゃん”

そんな子ども時代に料理と旅の原点あり

世界を駆け巡る高野さんは長岡生まれ、長岡育ち。どのような幼少期を過ごし、料理や旅に関心を持つようになったのでしょう。

「内弁慶というか、人見知りが激しくてシャイな子どもだったんです。スポーツが好きだったので、ずっと部活をやっていて、小学校はミニバスケットボール、中学校はバレーボール。体を動かすのと同じくらい手を動かすのも好きで、手先も器用でした。クラブではイラストを描いたり、手芸をやったりしていました」

「家族は祖父母と母と弟。6歳のときに亡くなった父の記憶はあまりなくて。祖父が父親代わりで、ごはんは祖母と母が作っていたけど、私が食べたいメニューじゃなかったんですよ。食べたいものを食べるには自分で作るしかないと思い、小学生のころから玉子焼きを作ったりしてました。週に一回、駅前にあった『丸専デパート』に祖母が連れてってくれて、レストランで『洋カツ(洋風カツ丼)』を食べるのが楽しみでした。『フレンド』のイタリアンは土曜のお昼によく食べていましたね。そのころ、家の周辺には田んぼしかなく、小学校までは歩いて1時間くらい。毎週まちに出るのが本当にうれしくて。そういう子ども時代の体験が、食べたいものを探し求め、気になる料理があればあちこちで食べ比べて、自分で作るようになった原点です。子どものころから食い意地が張ってました(笑)」

「祖母は旅行も好きで、月に1回くらい車で福島や佐渡、祖母の実家がある仙台などに私と弟を連れていき、それも楽しい時間でした。これはきっと旅好きの原点ですね」

料理と旅への飽くなき探究心。その原点は子ども時代にありました。そういった楽しい記憶とうらはらに、保育園から中学校までは集団の中で自分らしさを出せない不自由さを感じていたのだとか。

「ほかの子とちょっと違うというか、子どもっぽくないところがあったのかも。みんなで一緒になにかやるのが苦手で、保育園のころからお遊戯や運動会が面倒くさくて……。周りにうまく合わせることができず、“不思議ちゃん”と呼ばれたりして。自分だけなんだか浮いてる、誰にもわかってもらえないと感じていて、自分を認めてほしいと思いつつ、ずっと殻にこもっていました。家族の中では、お姉ちゃんだから、女だからと我慢しなければいけないことや『こうすべき』ということが多くて、早くここから出たいという気持ちもありました」

いまの高野さんの快活さからは想像できませんが、高校に入ると少しずつ状況は変化していきました。

「祖父が警備員として働いていた県立長岡商業高校に、小さいころからよく遊びに行っていました。ソフトボール部が強くて、『かっこいいな、私も商業高校でソフトボールをやってみたい』と思い、推薦で入学したんです。小中学校とまったく違う、私を知らない人ばかりの新しい環境で、部活ではピッチャーで県大会にも出て、高校時代はとにかく部活に打ち込んでましたね。ピッチャーとして目立つことで自信もつき、みんなとずっと一緒に過ごす中で気の合う友人もできて、ようやく自分らしさを出せるようになりました」

23歳の世界一周で広がった視野と

故郷で出会った「人生の師匠」

旅の達人ともいえる高野さんの、初めての海外は高校の修学旅行で訪れた韓国でした。

「ソウルと釜山に行ったのですが、自由時間が少なくて、ビビンパが美味しかったことくらいしか覚えてない……(笑)。卒業したら調理の専門学校に行きたかったのですが、祖父が昔気質の厳しい人で『お前は女なんだから地元で就職しろ』と。それで、アルプス電気(現アルプスアルパイン)に就職しました。仕事はとにかく、自分で稼げることがうれしくて。小さいころは怖がりで臆病で、父を早く亡くしたせいか『母を悲しませちゃいけない。いい子でいなきゃ』という気持ちも強かったし、自分を認めてくれる人がいないという辛さを感じた時期もありましたが、高校を卒業した途端にはじけました、バーンと(笑)」

アルプス電気に在籍した約5年間、同僚たちとスノーボードに明け暮れ、プロを目指すことを考えたほど、のめり込んだのだとか。

「プロになりたいと思って会社を辞め、苗場にこもってワンシーズンとことん滑ってみて、そこまでの実力がないと気付きました。やり尽くして気が済んで、春になって長岡に戻り、この先どうしようと悶々としていたとき、ピースボートの“地球一周船の旅”という新聞広告が目に留まったんです。『3ヶ月で約20ヶ国を巡る船旅で国際交流? なんだこれ!』とすぐにパンフレットを取り寄せて、横浜の大学に通っていた弟の家に遊びに行くと母に嘘をついて東京に向かい、説明会に行きました。130万円ほど費用がかかるのですが、『ボランティア制度』があり、お店にピースボードのポスターを貼ると3枚で1000円になるんです。翌日から都内の居酒屋とか、あちこちに貼りまくって、失業保険の認定日には長岡に戻って新潟県内も貼りまくって、3ヶ月で約3000枚。合計100万円ほどになり、ポスター貼りで資金ができて、お店と交渉することで人見知りも克服できました」

最初は大反対だった家族もポスター貼りに励む姿を見て応援してくれるようになり、2003年の秋、高野さんはついに最初の夢を叶えました。

「晴海港から乗船し、台湾、ベトナム、シンガポール、インド、スリランカ、アフリカのエリトリア、エジプト、それからトルコ、クロアチア、アルジェリア、モロッコ、カナリア諸島のラス・パルマス、カリブ海のバルバドス、ベネズエラ、コロンビア、パナマ運河を通ってエルサルバドル、グアテマラ、アメリカのサンフランシスコとハワイを経由して帰国という3ヶ月のコースです。最初は船酔いがひどくて大変だったけど、国ごとに違う人々に出会い、匂いを感じ、文化や宗教を知って、私の視野は長岡から地球全体へと一気に広がり、人生観がガラッと変わりました。旅人としての人生の始まりです」

寄港地でたくさんのバックパッカーに出会い、次は自由気ままな旅がしたいと思った高野さん。再び渡航する前に、ずっとやりたかった料理の仕事を始めました。

「ピッツェリアで2年間働きました。お客さんの目の前でピザ生地を回すパフォーマンスがしたくて(笑)。ピザ、パスタなど店の料理がぜんぶ作れるようになり、その間に沖縄へ遊びに行ったのですが、また海外に行きたいなと。当時テレビで流れていた『タイは若いうちに行け』というCMに影響され、タイでバックパッカーデビューをしたいと考えていたとき、当たると評判の占い師に『あなた、タイとかインドに行ってくれば?』って言われたんです。『やりたいことをなんでもやったほうがいいよ、お金のことなんか気にしないで。あなたは行く先々で師匠となる人と出会うから』って」

その言葉に背中を押され、「タイに行ってきます」と言ってピッツェリアを辞めた高野さんに、人生を変える出会いが訪れました。

「長岡にGANESH(ガネッシュ)という、タイやネパールのカレーを出す店があり、かつて働いていたアルプス電気出身の井波さんという人がオーナーで、タイの話を聞きたいと思って食べに行ったんです。その日は混んでいて話せなかったけど、タイ語が書かれた私のTシャツを見て『タイによく行くんですか? またいつでも来てね』と声をかけてくれて。それから通うようになり、いろいろなタイの情報を教えてもらって、26歳の一人旅で1週間、バンコクとチェンマイに行ってきました。英語が苦手で、最初は怖かったけど、タイの人たちに助けられながら旅を終え、ちょうどGANESHでバイトを募集していたので、働きながら井波さんにタイやネパールの料理を教えてもらうことに。最初はパクチーが苦手だったのですが、『アジア料理人がパクチー嫌いでどうするんじゃ』と言われ、賄い料理に入っていた刻んだパクチーを食べ続けて克服したんです(笑)。長い旅をしながら現地で料理の修業をした井波さんのように私も旅をしてみたい、そしていつかGANESHのような店を持ちたいなと思うようになりました」

初めての海外一人旅から帰った高野さんは、井波さんから「なっちゃん、ようやくスタート地点に立ったね」と言われたそうです。

「GANESHは路地裏にあって、そこだけ日本じゃないような不思議な雰囲気の店で、外国人も食べに来ていて、ちょっとキャラメルママに似てるかも。井波さんが地元の大阪に帰ったからいまはもうないのですが、自分自身が旅を重ねたいま、現地をそのまま表現したGANESHはすごいと改めて感じます。井波さんは私の師匠なんです」

旅で出会い、発見し、故郷に持ち帰る

その循環とバランスが自分らしい生き方に

タイから帰国して10ヶ月後、GANESH で稼いだ50万円を握りしめて今度はカンボジア、ラオス、インド、ネパールを巡る5ヶ月半の旅へ。この27歳の旅をきっかけに、数ヶ月にわたり海外を放浪する生活が幕を開けました。

「旅でお金を使い果たし、所持金500円、貯金1万円…(笑)。5ヶ月半の旅はすべてがキラキラと輝いて、その体験の価値は50万円をはるかに超え、自信もつきましたが、母が真面目な人で『なにやってんの』と言われました。『28歳になったら形にするから、それまでは自由にさせて』とお願いして。私も根が真面目だから、ただ旅で遊び呆けるわけじゃなくて、なにかを得ようと必死でした。“ポイ”という道具を使うジャグリングにもハマり、タイのビーチでファイヤーショーをやっている人に、『それ回すからビールおごって』と言ったりして。シャイだった子ども時代が嘘みたい(笑)」

旅に出るための資金をどう稼ぐか。思いを巡らす高野さんに、次なる転機が待っていました。

「小千谷の友人がネパールカレーとチャイを移動販売する『Chowk(チョーク)』という店をやっていて、『十日町で屋台村みたいなイベントをやるから、なっちゃん、出店してよ』と言われたんです。最初は『お金がないから無理』と断ったのですが、『まだ3ヶ月あるし、食材さえあればどうにでもなる。道具は貸してあげるから』とのことで、『わかった、やってみる』と引き受けました」

これはチャンスかもしれないと一念発起した高野さんは、翌日から日雇いバイトをしたり、フリーマーケットで手作りの品物を売ったりして材料費を稼ぎました。

「グリーンカレーとレッドカレー、マンゴーシェイクの店を出すことにして、さて店の名前はどうしようと思いましたが、タイ語でおいしいという意味の『アロイ』でいいか、と。アウトランドの『田園の中の異国の夜』というイベントに出店したのが、アロイのデビュー戦で、シェイクを作る手が震えていたことをいまも覚えています(笑)」

「軽い気持ちで始めた活動」だと語る高野さんですが、この体験が、その後を大きく方向づけることになりました。しかし、現状に飽き足らないのが旅人の性というもの。そこに子ども時代からの「食へのこだわり」も顔を出し、さらなる探求が始まります。

「3年くらいでちょっと飽きてきて、楽しくアロイを続けるにはどうしたらいいのかなと考えました。たどり着いたのは、そこそこおいしい料理ではなく、すごくおいしい料理を本気で作ること。パッタイのソースを一から作り直して、屋台のデコレーションをしたら、新しいファンも増えて、料理がどんどん楽しくなってきました」

停滞しがちだと思ったら、自ら人生に新たな風を吹き込む。この力が、いまの高野さんをつくったのです。

「みんなが『おいしいから店をやるべきだよ』などと言ってくれて、実際に話が進んだこともあったけど、まだまだ私は旅がしたくて、そのためにアロイをやっているという気持ちが強いんです。店舗があることで旅ができなくなるのは困るし。旅に出て現地の料理を味わって、長岡に帰って料理を作り、いろいろなイベントで食べてもらえる。これが、いまはすごく幸せなことだと感じます」

こうして、世界各地を旅して文化に触れ、料理を研究し、帰国して屋台で提供することが高野さんの人生となりました。

「初めてのインド一人旅で騙されて使えない切符を買わされたり、乗る予定の電車が7時間も遅れたり、なにかとショックを受け、しばらく行かない時期もありました。でも、なぜかインドには呼ばれるんですよね。料理を極めたいし、南インドなら大丈夫かなと10年ぶりに行ったら、インドも私も変化していてピタッと合ったというか。

以前スペインのグラナダでヒターノ(編集部注:主にスペインに定住した、インド起源と考えられる移動民族ロマの人々を指す言葉)のフラメンコを見て鳥肌が立ち、そのルーツがあるインド西北部のラジャスターンにもやっと行くことができて、移動民族の文化を伝えている人たちと親しくなりました。『私、前世はここで生きていたのかも』と言ったら、『いまの君も移動民族じゃないか』って(笑)。インドでは未だにカースト(身分制度)が大きな影響力を持っていて、踊りや楽器を披露する人たちは楽器の種類などによってカーストの名前が異なり、それしか人生の選択肢がないというケースも多いんです。考えさせられることも多々ありましたが、それから毎年インドに通うようになり、長いときは半年ほど滞在しました」

のんびり一人旅のこともあれば、友人と部分的に合流することもあり、行き先もそのときの気分や体調により臨機応変に。騙されたり、風邪をひいたり、お腹をこわしたり……。長旅の途上でさまざまなトラブルも発生しますが、知識と経験、人の助けも借りて乗り越えてきました。

「なにがあっても開き直って方法を考え、乗り越えるとすごい幸せを感じて『私、いま生きてる!旅って最高!』という気分になるんです。現地の人たちのことをもっと理解したいと思い、そこに何度も通ったとしても、知れば知るほどわからないことも出てくる。でも、それでいいんだと思うようになりました」

SNSが好きで、20代のころはmixiを使っていたそうですが、現在はInstagramを中心に旅の記録やアロイの情報を伝えています。

「写真を撮るのも好きなので、いつもカメラを持って行きます。被写体は子どもが多いですね。いきなり撮ることはしません。折り紙で鶴を折ってあげると喜んでくれて自然な笑顔になるので、撮らせてもらったお礼に鶴をプレゼント。英語は得意じゃないけど、イメージしやすい単語を並べるなどして自分なりに伝える方法を編み出して、旅のおかげでコミュニケーション能力が上がった気がします」

絶えずチャレンジを楽しむ姿に

「やってみない?」の声も集まる

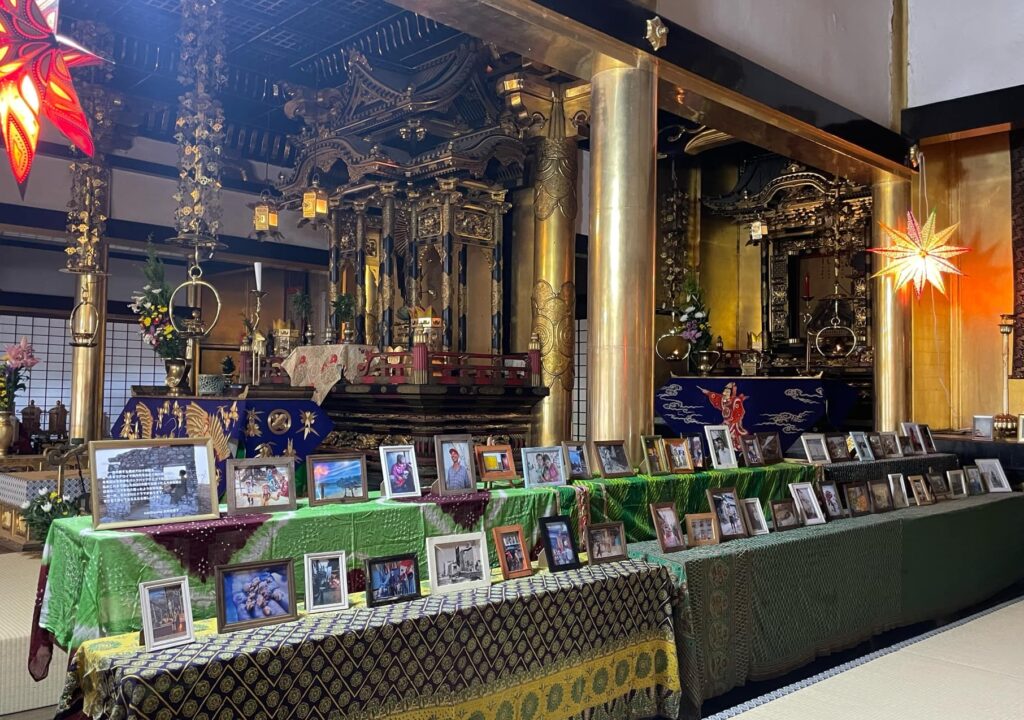

そんなふうに現地で撮った写真をSNSに投稿していたら、今度は「なっちゃん、写真展をやらない?」という声がかかり、2013年から『nachaang 旅する写真展』を定期的に開くようになりました。

また、友人の伊部勝俊さんと仲間たちが主催する音楽イベント『SunDay Jump!』でアロイを出店していた高野さんは、「なっちゃん、DJやってみない?」という伊部さんの一声でDJデビューも。

「音楽は大好きだったし、ポイ(ジャグリング)をやるときに使う音楽を現地で探していたこともあり、そういう音源を使ってやってみたら、これがすごく楽しくて。その後あちこちの野外イベントで出店とDJをやるようになりました」

「40代になって振り返ってみると、いつの間にか子どものころに憧れていた旅が人生になって、なりたい自分になれたのかな。旅をしていると、長岡に帰ってアロイの仕事をしたいと思うし、ずっとアロイをやっていると、旅に出たいと思うんですよね(笑)。そのバランスが心地よくて、両方あることでどっちも頑張れるから、できるかぎり旅は続けたい。料理もいつものパッタイやカレーだけでなく、旅先で出会った味を表現する場がもっとほしいし、料理以外の活動も増やしたいですね」

「海外に出ると、日本はいいな、長岡はいいところだなと改めて思います。特にコロナ禍の数年間は海外に出られず、ほぼずっと長岡にいたことで地元のよさを再発見しました。2020年にすべてのイベントがキャンセルになったとき、スーパーで遭遇した大竹さんから『酒屋平成堂にクラフトビールを買いにくるお客さんが増えてるんだけど、なっちゃん、ビールに合う料理を出したら?』って。『それ、いいですね!』ということで、『平成堂ローカルビア&マーケット』が始まったんです。ほかのお店も参加して、平成堂以外の場所でも開くようになり、大竹さんと一緒にみんなでどこでも行くキャラバンのようでした」

たくさんの人が「なっちゃん、やってみない?」と声をかけ、高野さんは期待に応えようと前向きに検討し、トライする。直感的に「これだ!」と思ったら飛び込んでみる。旅先でも地元でも、豊かな出会いが次のアクションを生み、高野さんの人生につながっています。

「好きなことばかりやってきて、家族も友人も私のことを心配してたけど、いまではみんな応援してくれます。若いころにしかできないことや感じられないことがあるから、20代で旅に出てよかったなと。30過ぎまでは『長岡を出たい』と思って海外で居場所探しをしていたようなところもありました。でも、外に出たことで見えたものがあり、ここが私の居場所なんだと気付いたんです」

長岡でも例年以上の大雪が記録された2025年。冬は家にこもりがちになりますが、まもなく雪国にも待望の春がやってきます。旅から帰った高野さんが今シーズンはどんな料理を作ってくれるのか、これからも続く旅の中でどんな展開を見せてくれるのか。ワクワクしながら追いかけたい季節の始まりです。

Text: 松丸亜希子 / Photo: 池戸煕邦、松丸亜希子

![http://[総合メニュー]イベント情報集約サイト5-3](https://na-nagaoka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/総合メニューイベント情報集約サイト5-3.jpg)