創業一年、最新型の「地元の酒」。静かに尖った酒造りに挑む葵酒造のめざすもの

2025年、長岡市に新しい酒蔵が誕生した。「葵酒造」という名のその蔵が数か月の間に複数リリースしたのは、これまでの新潟・長岡の酒とは少々趣の違う日本酒。「Maison Aoi(メゾンアオイ)」と名付けられ、ナンバーごとに使用する米も味わいも、すべてが異なる。ロットも少なく、希少性も高い。「この蔵の、この銘柄はこの味」という日本酒のセオリーからは逸脱したこの酒を醸すのは、実は長岡の地で160年続いた「高橋酒造」の蔵。その高橋酒造を事業承継し、新たな名のもと新たな命を吹き込んでいるのが、代表取締役の青木里沙さんだ。畑違いの業界から事業承継を機に長岡にやって来てわずか一年、あっという間に長岡の風景に溶け込んでいる青木さんに、すべてが異質でありながら早々と長岡の酒飲みに受け入れられている葵酒造の不思議な佇まいの謎を伺った。

船出の瞬間にボイラー故障!

初の酒造りはすべてが予測不能

——事業承継してまだ一年。ですが、傍から見ていて葵酒造への注目度を非常に強く感じる一年でした。現在の状況は、始める前から予期していたものなんでしょうか?

青木さん いや、むしろここまで「よくお酒が出せたな」というくらいバタバタだったんですよ。昨年の9月に蔵を引き継いで、私がこっちに来たのが11月。フルタイムの社員は4人いますが、みんなそれ以降、今年の1月までに長岡の外から移り住んできました。そこで、みんなで「よーい、どん」みたいな感じでお酒を造ろうとしたところ、いきなりボイラーが壊れまして(笑)。もともとあった設備をつかってできるだけお酒の品質を向上させるためにすごく小さな規模の仕込みに切り替えたのですが、その後もあちこちで機材の調子がおかしくなるので、大変でした。そもそもこの蔵は十数年ほとんど設備投資をしていなかったので、壊れてもおかしくないとは思っていたんですが。ボイラーは酒造りが始まる前に壊れたので、まだよかったです。途中で壊れていたら悲惨でした。

——いきなり生命線が危うくなったわけですね。

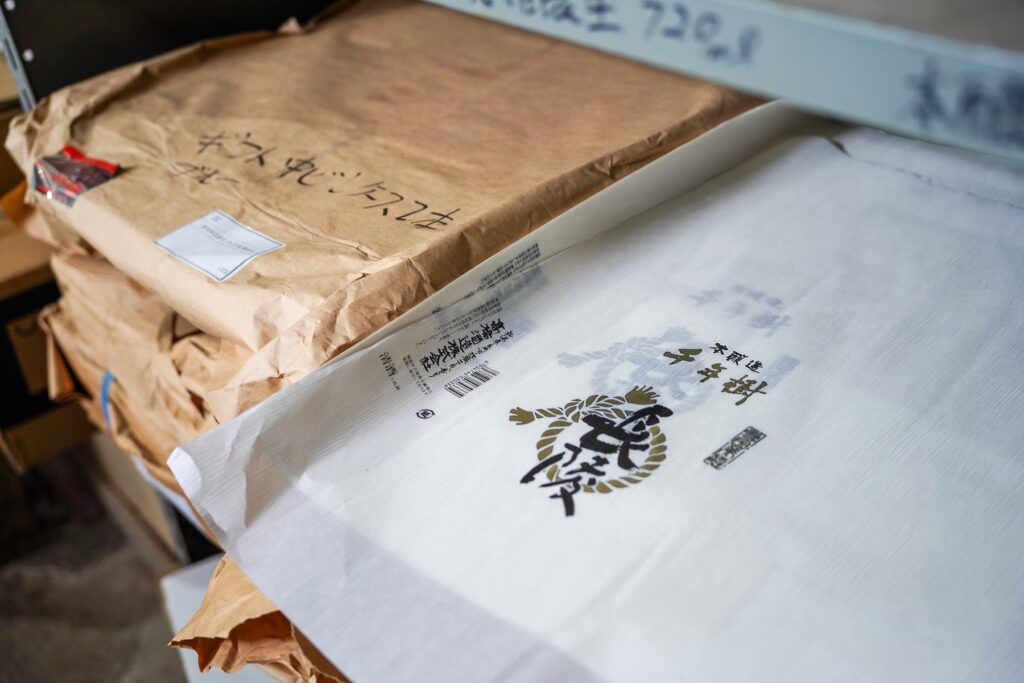

青木 そのボイラーを数百万円かけて入れ替えるところからスタートでしたからね。あとは、酒米の調達も大変でした。普通は仕込み開始の一年くらい前から酒米の調達を始めるのですが、蔵を引き継いですぐに造りに入るスケジュールだったので時間がなくて。たまたま前の蔵がある程度予約してあったのでよかったんですが、それだけでは種類も量も足りなかったので、その先はいろんなツテをたどって米を集め、なんとか製造計画を作りました。蔵にはもともと仕込みに使っていた大きなタンクがたくさんあるんですけど、現状ではそれでいいお酒を作るのは難しいのではないかということで、蔵のあちこちにあった小さいタンクを集めてきて「これで作ろう」と作り始めたのが1月です。

——スタートしたと思ったら短期間でまったく違う個性を持つ複数のお酒がリリースされた(※2025年10月時点で7種。取材時点でも5種がすでに発売されていた)という展開の早さも、葵酒造を多くの顧客に印象づけたのではないかと思います。

青木 初年度は、実験的に色々な味わいのお酒を造るという考えで、小さい仕込みのお酒を複数種類製造しました。酒造りと並行して、ボトルやラベルのデザインなど商品設計をし、あとはウェブサイトや商品案内なんかも作って……と、いろんなことを同時進行でやって、そのうち2月半ばには最初のお酒ができてきたので、瓶詰めして、準備をして、2月末くらいに出荷。そうやってバタバタしながら、仕込みは3月までに終了して、4月の頭までに全部を作り終えました。4か月の間に造った7種類のお酒を一年かけて、順に発売していったという形です。製造開始から最初の商品の出荷まではすべてがあっという間で……冷静になってみると、よくやったなと思います。

——酒蔵といえば、「吉乃川」のように蔵の名前を冠したものや、そうでなくても代名詞的な銘柄があるものですが、葵酒造のお酒の名前は一貫して「Maison Aoi Untitled(無題)」ですね。

青木 杜氏も他のメンバーも、ここの水や環境で作るのは初めてですから、最初から『うちはこういうお酒』と決めることはせず、色んな味わいのお酒を実験的に作ってみることにしました。米や酵母もそれぞれ違うものを使って、麹の作り方もバリエーションをつけました。いろんなものを作ってみて、自分たちのアイデンティティはその先に決めていこう、と。そうなると銘柄の名前も決め込むことはできないので、無題でいこうと。どれも800本から多くて1500本くらいの小ロットなので、希少であることがわかるようにナンバリングは手書きにしています。みんなで書いているので、人によって筆跡が違うんですが。

人生を「好きなこと」に使うため

金融の世界から酒の世界へ

——ただ、そういうところに手しごと感も出るし、それを価値として見る人も出てくる可能性があるわけで、結果的にはいい戦略なのかもしれませんね。お話を伺っていると状況に応じて対応できる柔軟さを感じますが、酒蔵を事業承継される前は何をしていたんですか?

青木 もともとお酒とは全然関係がなく、金融業界での経験が長かったんです。シンガポールで働いていた時期があるんですが、そこで、外に出てみて初めて日本のよさに気づくという経験をしました。そのうち、新型コロナウイルスのパンデミックで日本に帰らなければならなくなり、そこで、この先の自分の『時間の使いかた』を考えたんです。

金融の仕事もおもしろかったんですけど、余暇の時間をわざわざ使ってやっていることが、きっと自分の好きなことだなと。で、振り返ってみたら、十年ほど前からお酒にすごくハマっていたんですね。日本酒、ワイン、ウイスキーと、飲むだけでなく仕事以外の時間を費やして勉強していたりして、『よく考えたら、仕事以外の時間がお酒で占められてるな』と(笑)。それで、何かしらお酒に関わったほうがいいなと思いました。朝から晩まで好きなもののことを考えているほうが生産性があるし、海外に出たことで、日本にずっといては気づくことができない日本のよさを知ることができた経験が強みになりそうでもあったので。

帰国後もしばらくは金融に近い仕事をしつつ、一年くらいで次の道に進もうと思っていた時に、山形県にある酒蔵の社長とお話をする機会があって。その会社は当時、上場を希望していたんですが、それができる人がいない状態でした。自分のキャリアの中で上場準備をする経験が何度かあったので「上場準備、私がやります」と言って、押しかけ入社させていただきました。それで、初めて酒蔵の業界に入ることができたんです。

——上場準備となると証券会社とやり取りしたり監査に備えたり、専門性を発揮する機会としてはこれ以上ないですが、「酒蔵の仕事」にはちょっとまだ遠いですよね。

青木 経営企画チームを作ってもらって、上場準備だけでなく、ウイスキー事業の立ち上げなども行いました。既存の酒蔵になかった機能を全部放り込んだみたいなチームだったので、広報やマーケティングもやるし、すごく楽しくて充実していました。先進的な会社で、首都圏にいる営業の人たちがすでにリモートで働いていたこともあって、コロナ禍のなかで私も経営企画のチームもみんな基本的にリモートでやれたので、それもよかったです。ただ、2年くらいして「やっぱり上場しない」ということになって。

自分の一番の仕事がなくなってしまったので退職しましたが、その2年で、やっぱりお酒にかかわっていたいと強く思いました。ただし、他の会社に仮に入れたとしてもまた同じことになったら時間がもったいないし、自分でやるのが一番いいなと。それで、事業承継できる蔵を探しはじめました。日本酒は造るのも売るのも免許が必要ですが、造るほうの免許は新しく取れないので。

——日本酒の酒造免許は新規発行が認められておらず、新しいプレイヤーの参入を阻む要因になっていますね。

青木 経営状況が悪くなったり後継者不足だったりで、酒蔵が時折売りに出てるのは知ってはいたので、周りの人に事あるごとに「自分は酒蔵を買いたいから、何か話があったら」と言って歩いていたんです。そのうちに、ちらほら話がくるようになって。ただ、酒蔵の多くは親族で経営しているので、経営が悪くても、なんならもうお酒を作れなくても思い入れがある人がいたり、相続で株が分散していたりすると、そうスパッとは決まらないんです。本当は売るのが合理的な選択肢なんだけど、外から見た合理性とは違うところに大切さを求めるということはありますからね。しかも、上場企業とかが買いに来るのと違って、一個人の私ですから。普通に考えて『大丈夫か?』とはなると思うんですよ(笑)。 そんなわけで、話が進んだ蔵は高橋酒造の前にもあったんですが、そう簡単にうまくはいきませんでした。

——高橋酒造との出会いはどのように?

青木 たまたま、この高橋酒造のオーナーの友人の友人が、私の友人……いや、オーナーの友人の同僚が私の友人の友人だったんです。まあ、完全に他人なんですけど(笑)。たまたまその、私の友人の友人がM&A仲介の会社にいたんですよ。そのすごく細い糸を辿って、紹介してもらってオーナーにお会いして。

高橋酒造は、実は十数年前に、麻原酒造という埼玉の会社に買収されているんです。なので、お会いしたオーナーも麻原酒造のオーナーさんです。埼玉は埼玉でお酒を作っているし、こちらはコロナで赤字になって、さらに杜氏さんが体調を崩されたということで、もう畳むかどうするか……というタイミングだったんですね。創業家はもう関係なく、株の心配もないというのも好都合だと感じました。

長岡には、蔵を見に来たときに初めて降り立ちました。新潟や湯沢には何度も行ったことがあったんですけど、長岡はなくて。来てみたら東京からのアクセスはすごくいいし、土地も広いことに驚きました。あと、偶然のオマケですけど、この蔵の建物は国の登録有形文化財だということで。いずれ観光客とか、人にひらいて来てもらえるような蔵ができたらいなと思っていたので『もう、ここにしよう』って。そこからオーナーさんに何度もお会いして、自分の事業計画をプレゼンして、一緒にお酒を飲みながら話をしているうちに『きみ、面白いね。若い人がやるのはいいね』みたいな感じで、譲っていただけました。

こちらの記事も

味のよさとストーリーを

まっすぐ伝える商いをしたい

——会社の顔ぶれは、いまどうなっているんですか?

青木 先ほど言った、フルタイムが私も含めて4名。あと、パートタイムというか、フルタイムじゃなく関わってくださってる方が3名。全部で7名の所帯です。

お酒作りには当然杜氏が必要ですが、たまたま同じタイミングで、私の大好きなお酒を作っていた山形の杜氏が酒造りから離れていたので、声をかけて来てもらいました。それが醸造責任者の阿部ですね。それから、営業・マーケティングの責任者の土居。彼もたまたま、前に山形の酒造で経営企画チームを組んでいた人です。私のあとに辞めて、一年くらいドイツで働いて日本に帰ってくるタイミングだったので、声をかけました。あと、弟がたまたま米農家だったんですね(笑)。酒造りをするなら米作りからしたいと思っていたので、どうだって言ったら、三重県から長岡に移住してくれました。

その4人がフルタイムのメンバーで、フルタイムじゃないメンバーでいうと、建築家でアーティストの佐野文彦さんに社外の役員になってもらっています。葵酒造のロゴやお酒のボトルなど、デザイン周りは全部佐野さんが担ってくれています。旧高橋酒造の杜氏さんも残ってくださっていて、酒造りの設備や機械の使い方など、環境の違う山形から来た今の杜氏を助けてくださっています。地域の酒造さんやその他の関係会社とのつながりができたのも、ほとんどが彼のおかげです。さらに、創業家の時代から高橋酒造で働いていて、事務を熟知している女性が手伝ってくださっています。

コンパクトですが、それぞれに高度な専門性があるので、すごくありがたいし、やりやすいですね。

——社名の「葵酒造」はどこから?

青木 高橋酒造という名前の蔵は全国に何社もあるし、どうしよう……と思っていろいろと考えたんですが、最終的に、私と弟の「青木」、杜氏の「阿部」、マーケティングの「土居」という社員4人の名前から音を足して「あおい」に。

——由来が軽やかでいいですね。新奇すぎもせず、古風すぎもしない、シンプルな言葉なのもバランスがいいし。前身となった高橋酒造はザ・地元の蔵というイメージでしたが、新たに出発するにあたって、社名と体制以外に大きく変わったポイントはありますか。

青木 会社を私が引き継いだときは、取引先がものすごく少なかったので、まずは販路から変えていく必要がありました。以前の代表的な銘柄といえば「長陵」ですが、実は売り上げがそれで立っていたわけではなく、八割が二社の取引先で占められていて。大手通販会社のPB(プライベートブランド)と、首都圏にある居酒屋さんグループのPBでした。PBなので高橋酒造の味が求められていたわけでもなく、どっちも安さを売りにしているところなので、すごくしんどい商売をしていたんですね。それを全部やめて、うちのお酒をちゃんと大事に扱ってくださるところに卸すようにしようと思ったんです。本当にいいお酒を造りたいと思っているので、それをまっすぐ伝えることができる商売をしたいなと。

——高橋酒造時代の販路はそう広くなかったということですが、どうやってそれを広げていったんでしょう?

青木 最初はもっと苦労するだろうと思っていたんですが、杜氏の阿部が以前の蔵で作っていたお酒への信頼もあって、地元の酒販店さんをはじめ、まだ飲んでもいないのに「買うよ!」と言ってくださる方が、思いのほかたくさんお声がけくださいました。そこから首都圏とか、ほかの地域にも広がっていったという流れです。

私としては初めて自分たちで作った商品を売るという経験だったんですが、それが目の前でちゃんと売れていくということへの嬉しさが、想像以上に大きかったです。基本的に小売りや飲食店さんへの直卸はせず酒販店さんを通して売っているので、直接お客さんの感想を聞く機会はそれほど多くないんですが、それでもやっぱり「あのお店が注文してくれてたよ」みたいな話を教えてもらうと、その先でちゃんとお客さんにも届いているんだなと思えるので。

——いまの時代はインターネットで直販なり、飲食店との直取引もできるわけですが、酒販店という昔ながらのシステムをちゃんと通すのは、一見効率悪く見えても、業界の中で信頼を築いていくポイントでもありますね。

青木 やっぱり、そこは酒販店さんが支えてくださっていると思ってるんですよね。自分たちでは絶対にできないプロセスを担ってくださって、なおかつお客さんに的確な口コミをしてくださる、ある種のインフルエンサーでもありますから。仮に自分たちだけで、直販だけでやっていたら、また違った状況になっていたと思います。

——現状の取引は、どんな感じで広がっているんですか?

青木 いまの取引先は、だいたい新潟県内が半分、県外が半分です。マーケットとしては首都圏のほうが大きいですから、このペースだとそっちが増えていくでしょうね。

人口が減っていく国内では、日本酒はこの先小さくなっていくばかりのマーケットですが、うちのようにものすごく小さい蔵の場合、まだ増やす余地はあります。でも長い目で見ると、それだけでも危ないので、海外も同時に見ていかないといけない。海外では、取引先は台湾と香港と、あとオーストラリアが少しです。まだ本当に生産量が少ないので、在庫がなくて出せないんですけど、来年以降でシンガポールとかアメリカとか、あと、いま話が来ているのはタイとかマレーシアですね。いずれはヨーロッパにもチャレンジしていきたいなと。やってみないとわからないこともあると思うので、少しずつではありますが。

ライフスタイル多様化の時代に

「土地の酒」であり続けること

——長岡には他にもたくさんの酒蔵がありますが、同業他社との付き合いはどのようにされていますか?

青木 最初に全部の蔵に挨拶に行ったんですが、それ以来、皆さんに本当によくしていただいていて。うちにはもう杉玉があるんですが、これは越銘醸さんが「うちで作るから、一緒に作りましょう」と言ってくださって。杉も場所も用意していただいて、手取り足取り教えてもらって作りました。杉玉を作るには土台になる芯が必要になるのですが、高橋酒造にもともとあった杉玉の芯を使ったものは結局うまく作れず、初年度に飾った杉玉の芯は越銘醸さんが貸してくださったものなんです。また、「新潟酒の陣」に初参加したときは、トラックがないので出品するお酒をすべて宅配便で会場に送ろうとしていたら、柏露酒造さんが「トラックに空きがあるから載せられるよ!」とお声がけくださったり。本当に、皆さんの温かさに支えられています。

——酒販も酒造も全体的な状況の厳しさを承知していて、やっぱり共存共栄をしていかないと思っている部分もあるし、「それが地元の蔵の姿なんだ」ということを、みんながちゃんと考えてるということなんでしょうね。

青木 長岡に来て、改めて「新潟の人って、こんなに日本酒が好きなんだな」と驚いています。皆さんが地元のお酒を大事にしているし、「県外酒」なんていう言葉、新潟県でしか聞いたことがないですからね。それだけ地元愛、地元のお酒愛が強いんだなと。そういう場所でやっていく以上、お取引先とも一社一社、信頼できる関係を丁寧に築いていきたいですね。海外輸出も、大きな会社と付き合って、向こうからしたら「たくさんの銘柄の中のひとつ」になるより、まだそんなに大きくない、これからだっていう若い方がやってるような会社と組んで、しっかり自分たちのお酒のストーリーを伝えていきたい。そういう意味ではワインに近い、つまり土地土地の風土や作り手の大事にしているものがお客さんにも付加価値として受け入れられることを目指す売り方をしていこうとしているのだと思います。

——売り方もさることながら、味の設計の仕方もワインに通じるものがありますよね。「これが葵酒造の味」というものはまだないとおっしゃっていましたが、青木さんの目指すイメージは、社内でどう共有されているんでしょうか。

青木 まさに、印象的にはワインに近い飲み心地を目指しました。ただし味をワインに近づけるということではなく、あくまで日本酒として、ワインを普段飲む方がストレスなく飲めるものという意味です。いまはみんなの生活スタイルも変わっていて、「お父さんが毎日晩酌で飲む普通酒」のようなイメージだけで日本酒を売るのが、だんだんしんどくなっていると思うんです。飲み物の選択肢もたくさんある中で、「友達やパートナーと、特別な時にこれを開けよう」と言ってお酒を買う人が増えている気がする。そういう場面で選んでもらえるものを作りたいな、という思いがあります。

抽象的に言うと、エレガントなお酒を作りたいかな。軽く酸があって、透明感があって、だけど薄いんじゃなくて、しっかり味にも密度があるようなもの。香りも、あまり派手ではなく、すごく品のいいものを作りたいなと思っています。そういうイメージを、スタッフみんなでお酒を飲みつつ話して共有し、言語で足りない部分をそれぞれの専門性が補ってくれています。お酒の設計は杜氏が行いますが、彼はもともと酸味を使うのが得意ですし、彼の作っていたお酒の味も知っていますから、そこは話が早いし、思い描いたものになるという信頼もあります。

——あとは打ち出し方、いわばブランドの作り方もそうですね。先ほどの手書きナンバーのような、希少性や、規格されたものではなくその時々の条件を反映したもの、というイメージはワインに近い。一方、ここ数年のニューウェーブな日本酒全般がそうですが、従来の地酒的な文脈のなかには自然に存在したヴァナキュラー(その土地に固有)な感覚との向き合いの匙加減をまだ模索中という印象もあります。

青木 ブランディングというのはとても難しいですね。やっぱり長岡の蔵ですから、長岡のことを大事にしたいし、日本酒はどこまでも地域とともにあるべきだと思うので、ラベルにも「Nagaoka」と書いています。ただ、それと同時に、ブランドとして世界に向けて出していかなければならない時代ですから、あまりにも土着的というか、顔の見える感じを前面に出しすぎてもよくないとは思っていて。無機質になりすぎず、地元のよさを出しながらもほどよくシュッとした感じに……難しいんですけど(笑)。まだ答えは出ていませんが、一年やって、これからまた変わっていくこともあると思います。

新しいことに挑戦しながら

長岡に根付いていきたい

——普遍というほどユニバーサルでもないけど、ローカルというほど文脈依存でもないあり方って、落とし所が難しいですよね。単なるバランス一辺倒で特色のないものや、「記号のようなローカル性を打ち出しているけど味はどこにでもある感じ」というものにならず、静かにちゃんと尖っているのが葵酒造のお酒の魅力だと思います。正解のない中で立ち位置を考えるのは悩ましいでしょうが、通貨や指標という定量的なものを相手にしていた金融の仕事とはまた違う感覚はありますか?

青木 金融の世界は合理性の世界ですから、いまの仕事とはまったく違いますね。いまは『これが絶対に正しい』というものはないし、揺らぎがすごくあって、味とか香りとか、数値化できないものを扱ってるので。文章を書くという行為ひとつとっても、事実やデータの羅列ではなくて、どっちかというと、イメージとか気持ちとかを考えないといけないですから。

ただし、お酒の文化的な側面って、世界との共通言語なんですよね。シンガポールでは会社の売買に関わる仕事をしていたので、企業のオーナークラスの方と会うことが多かったんですが、そのときに自分にお酒の知識があったので、共通の話題ができて話が進んだということもありました。

——味覚というのは、いわばどんなガチガチの理論人間にも備わっているひらめきの部分ですよね。まったく住む世界の違う人と話していても、そのひらめきが何かの橋渡しをすることがある。

青木 そういう意味では、その感覚を信じていればいいのかなとも思います。お酒の世界に来るまでに遠回りはしましたが、それまでの経験も、きっとぜんぜん無駄にはなっていなくて。M&Aの仕事をしていたから事業承継に抵抗もなかったし、資金調達の仕事をしていたので自分の資金調達もできたし、上場準備をしていたおかげでお酒の世界にも入れたし。何より、いろんな仕事で会ってきた人たちが、私の作ったお酒を飲んでくれる。そういう意味では、違う世界にいたことが大いにプラスになっています。

もともとはシンガポールに行く前に勤めていた会社の社長が、お酒がすごく好きだったんです。ワインも日本酒もいいものを飲ませてくれていたと思うんですが、その価値がわからずに飲むのがもったいないなと思って勉強しはじめたらいま、人生がこうなっているので(笑)。この前、その社長も酒蔵に遊びに来てくれたんですよ。社員総会で飲ませる、と言って。嬉しかったですね。

——葵酒造として操業を始めて、そろそろサイクルが一回りしますが、2年目となる2025年の酒造りは何がポイントでしょう。

青木 まずはお米ですね。去年は、全然長岡のお米を使ってないんですよ。ですが、今年はご紹介いただいて、長岡の農家さんから買わせていただくお米も使えるし、それから新潟県のお米も使えますし、弟がこっちに来たので、自分たちでも作っています。

田んぼは市役所の移住・定住担当の方のご縁で借りられました。小さいので収穫量も知れているんですけど、すごくありがたいですね。田んぼなんて、いきなりポッと来て借りられるものじゃないですから。田植えはお世話になってる方とか友人をお誘いして、みんなでやったんですけど、面白くて。終わった後でバーベキューとかもしながら、『また何かやろうか』なんて言っています。一人でやるとしんどいけど、みんなでやると、ちょっと楽しみが増えた気持ちですね。

あと、去年は引き継いだタイミングの問題で10月〜12月の製造がなく、仕込み期間が短かったのですが、今年は仕込み時期が11月からになり多少余裕ができます。製造量を増やしつつ、品質をさらに向上させるために温度管理ができるタンクも導入しました。そのほか色々、よりよいお酒造りのための準備をすすめてきたので、次の造りも楽しみです。

——シビアな面は十分に承知しながら、それでも楽しめるのも、会社の仲間や地域の仲間あってのことですよね。まだアイディア程度でも、これから何かやってみたいことはありますか?

青木 夏の間など酒造りをしていない時期は、蒸したお米から麹を作る体験会を、一般の方から希望者を募ってやってみようと思っています(※記事は間に合わなかったものの、2025年も実施された)。年に1回くらい「酒蔵オープンデー」みたいな日を作るのもありかもしれませんね。この敷地も広いですし、酒蔵というと仕込みなどのイメージから冬がフィーチャーされがちですけど、この土地で一年を過ごしながら作っている酒なので、また違う表情もお見せできるといいと思っています。そのうち、長岡に観光に来られる方のツーリズムなんかも設計したいですが……まずは、この冬の新しいお酒に集中しないと(笑)。余裕がなくて長岡の町もまだあまり回れていないのですが、少しずついろいろなことを知って、長岡の地に根付いていきたいです。

Interview&Text: 安東嵩史/Photo: 八木あゆみ(ともに「な!ナガオカ」編集部)

葵酒造のお酒が返礼品の、長岡市のふるさと納税はこちらから

「Maison Aoi Untitled」 ふるさと納税限定飲み比べ720ml ×6本【葵酒造】|ふるさとチョイス

![http://[総合メニュー]イベント情報集約サイト5-3](https://na-nagaoka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/総合メニューイベント情報集約サイト5-3.jpg)