#ものづくり

記事一覧

-

2024/02/16

2024/02/16季節限定の和菓子から「猫神さま」まで。長岡の風土と文化に息づくニャンコたちの姿を求めて

まちと記憶 | ものづくり | 気になるスポット | 犬猫好き必見

-

2023/08/04

2023/08/04まるで秘密基地!長岡・栃尾にひっそりと佇むツリーハウスに日本屈指のビルダーを訪ねた

アート・デザイン | どう生きる? | ものづくり | やばい技術 | 中山間エリア | 気になるスポット

-

2023/05/17

2023/05/17中山間地に移住して15年。震災復興に伴走したハンドメイド作家・わきたたえこさんの「地域に生きる」手仕事

コミュニティ | どう生きる? | ものづくり | 中山間エリア | 移住・UIターン | 趣味が高じた人

-

2023/04/03

2023/04/03価値を「+1」するものづくりで地方から世界的ブランドに。 挑戦を続けるオンヨネの企業哲学

ふるさと納税 | ものづくり | やばい技術 | 産業エリア | 長岡で働く

-

2023/02/10

2023/02/10自然な流れに身を委ね、自由に境界を越える。陶芸作家・矢尾板克則さんの“ズレてる”生き方

アート・デザイン | ものづくり

-

2022/12/02

2022/12/02世界シェアNo.1の品質、誰もが働きやすい制度設計。進化を続ける100年企業・鈴民精密工業所

ものづくり | やばい技術 | 産業エリア | 長岡から世界へ | 長岡で働く

-

2022/04/04

2022/04/04「地域と歩む障害支援」とは何か。アート制作販売から広がる「工房こしじ」の共生の輪

アート・デザイン | イベントレポート | タウンエリア | ものづくり | 産業エリア | 田園エリア | 長岡の福祉

-

2021/10/21

2021/10/21ワイン造りはまちづくり。長岡・栃尾産日本ワイン「T100K」の先にある「まちの未来像」

ものづくり | 中山間エリア | 発酵・醸造 | 移住・UIターン

-

2021/10/04

2021/10/04スピードメーターの名門「日本精機」の新製品は…CO₂測定器!? 変わる時代と、変わらぬ技術への誇りを聞いた

おもしろい会社 | コロナ禍と長岡 | ものづくり | やばい技術 | 産業エリア | 長岡で働く

-

2021/09/17

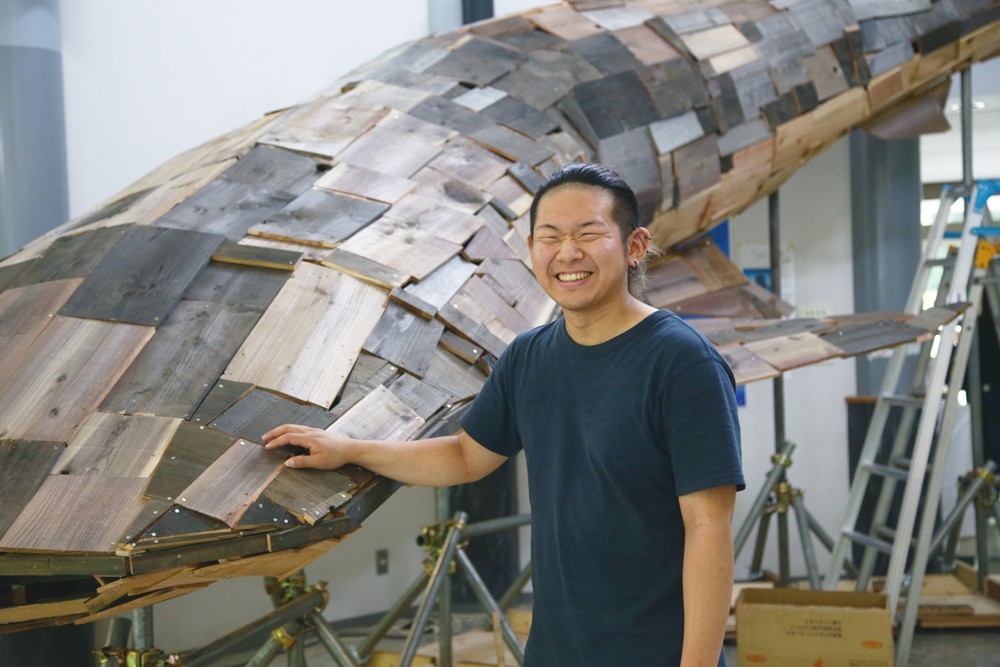

2021/09/17長岡・栃尾に現れた「木の魚が泳ぐ」水族館。人の縁が命を吹き込む加治聖哉さんの廃材アート

アート・デザイン | どう生きる? | ものづくり | 中山間エリア | 移住・UIターン | 長岡造形大学

![http://[総合メニュー]イベント情報集約サイト5-3](https://na-nagaoka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/総合メニューイベント情報集約サイト5-3.jpg)