#田園エリア

記事一覧

-

2025/05/20

2025/05/20本が「居場所をつくる」ってどういうこと? 本好きが集った「本と居場所 ほんとの居場所」イベントレポート

イベントレポート | コミュニティ | サードプレイス | 田園エリア

-

2024/11/22

2024/11/22蔵書3000冊の「お寺+図書館」。地域に新たな縁をつなぐ「ののさま文庫」を訪ねた

サードプレイス | 生きやすいまち | 田園エリア

-

2024/11/15

2024/11/15地域のみんながチームメンバー。下々条町内会の「奇策なき」まちづくりに地域再生の光明を見た

TOWN MEETING | コミュニティ | まちづくりのこれから | 田園エリア

-

2024/06/05

2024/06/05暮らしはいつでも旅の途中。まちを体験する古民家ゲストハウス「NEMARU」が提供する「ほんとぐらし」とは?

ちょうどいい働きかた | ツーリズム | どう生きる? | 田園エリア | 移住・UIターン

-

2023/06/01

2023/06/01川を挟んで隣町と争う「ケンカ凧あげ」。今町・中之島大凧合戦、4年ぶりの開催準備の舞台裏に密着

まちと記憶 | 地元の祭り | 地域の宝 | 田園エリア

-

2023/02/22

2023/02/22幻の果物「ポポー」を里山保全の鍵に!地域の宝を未来へつなぐ、シニアたちの挑戦

コミュニティ | これからの農業 | 田園エリア

-

2022/11/30

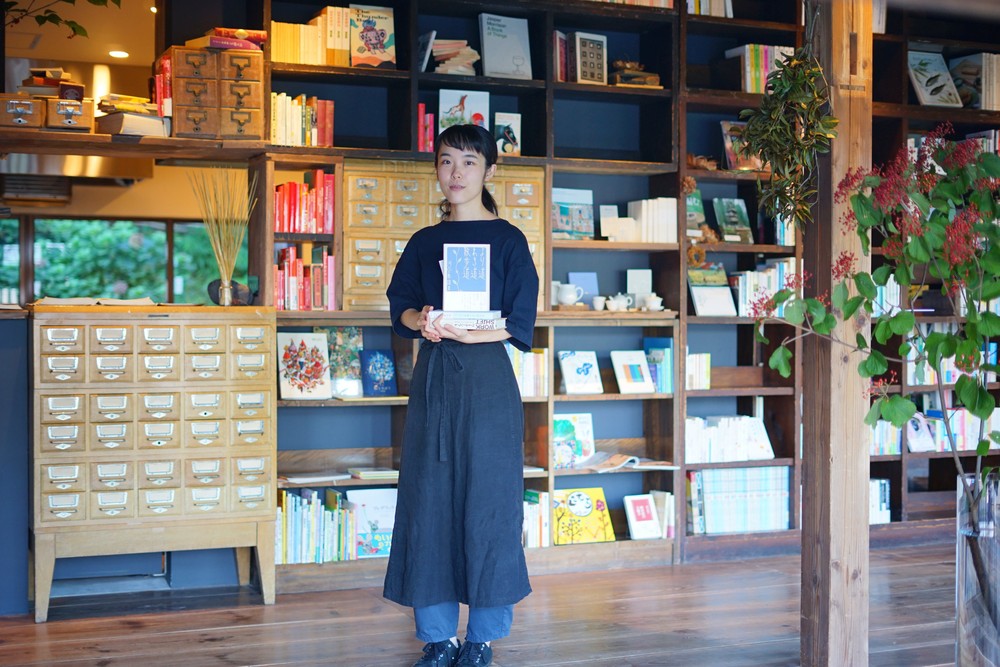

2022/11/30古民家に新たな息吹を吹き込み、地域にひらく書店・喫茶「Rural Reading」。ある移住者がこの場所をつくるまで

シーサイドエリア | ちょうどいい働きかた | どう生きる? | まちと記憶 | 田園エリア | 移住・UIターン | 長岡で起業

-

2022/07/15

2022/07/15【長岡蔵人めぐり 第10回】「速醸造り」発祥の蔵! ブレない酒造りで地域に福を招くお福酒造

タウンエリア | 中越地震 | 日本酒 | 田園エリア | 発酵・醸造 | 長岡蔵人めぐり

-

2022/06/03

2022/06/03「発酵・醸造のまち」の知見がこの先の社会をリードする⁉︎「長岡バイオエコノミー・シンポジウム2022」報告

イベントレポート | シティエリア | やばい技術 | 産業エリア | 田園エリア | 発酵・醸造 | 長岡技術科学大学

-

2022/04/04

2022/04/04「地域と歩む障害支援」とは何か。アート制作販売から広がる「工房こしじ」の共生の輪

アート・デザイン | イベントレポート | タウンエリア | ものづくり | 産業エリア | 田園エリア | 長岡の福祉

![http://[総合メニュー]イベント情報集約サイト5-3](https://na-nagaoka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/総合メニューイベント情報集約サイト5-3.jpg)